台風一過、夏らしい空が広がり、気温が一気に上がりましたね。

蒸し暑くなる中、本格的にセミの鳴き声も聞こえだしました。

わずかに梅雨の気配が残るものの、いよいよ季節は夏本番といったところです。

夏の訪れとともに、授業は13週目も終盤を迎え、学生のみなさんにとっては

定期試験が気になりだすころですね。

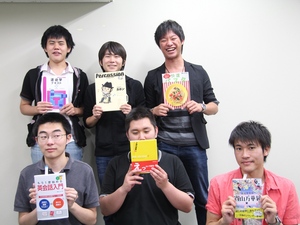

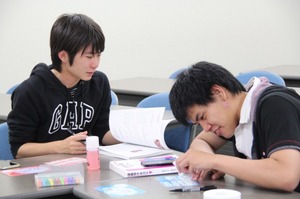

教育学習センターには、今のうちに試験対策を始めようと、自習に来たり、

先輩ESCサポーターにアドバイスしてもらいに来室する学生さんも出始めています。

一年生の皆さんは、大学に入って初めての定期試験ですね。

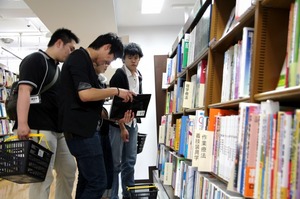

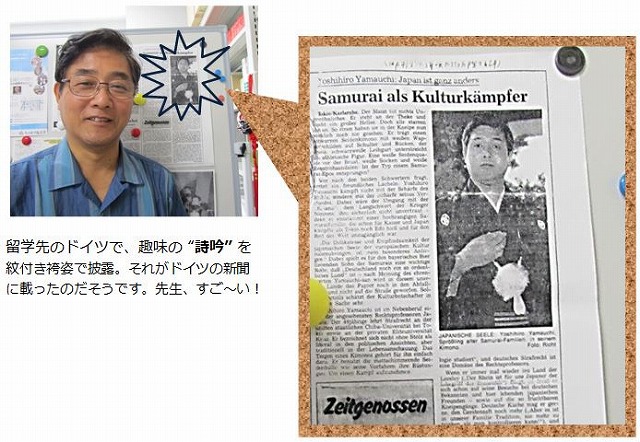

試験時に不安を残さないよう、分からないことがあったら、自分で調べたり、

先生や先輩に聞いたりして、早いうちから問題を解消しておきましょうね!

オフィスアワーもじゃんじゃん活用しましょう☆

あなたの学びが、大きな実を結ぶ季節となりますように!

チョッパー子