ななななんと、このブログ、今回で100個目の記事となりますっ!!!

多けりゃいいってものでもないですが、キリのいい数字って、めでたい気分になります。新しい桁に突入したところで、また新しい気持ちで更新していきたいと思います。

そんな100回目の更新は「祈り」について。

キリスト教では祈りの最後に「アーメン」という言葉を唱えます。ギリシャ語で「本当にその通りだと思います」という意味です。

祈りが「その通り!そうなって欲しい!」という内容だった時、アーメンと一緒に唱えることによって同意する、あなたも一緒に祈る、そういう言葉です。(教派によっては、お祈りの途中でも、合いの手を入れるかのごとく、思った瞬間にみんなが自由にアーメンを唱えることもあります。)

「お祈り」って決まりごとがあるの?と質問されることがあります。

お祈りに形式はありません。聖書にはこんな言葉があります。

『だから、あなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。また、あなたがたが祈るときは、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は、言葉数が多ければ、聞き入れられると思い込んでいる。彼らのまねをしてはならない。あなたがたの父は、願う前から、あなたがたに必要なものをご存じなのだ。』

日本聖書協会『新共同訳約聖書』マタイによる福音書6章6節~8節

一生懸命祈ろうとした末に「祈れませんアーメン」と言った人がいる。という話を先生から聞いたことがあります。「それでも立派なお祈りです」とおっしゃっていました。

善いこと言わなきゃとか、変なこと言いたくない・・・・・・なんて他人の目を気にすることなく、素直に自分の中の祈りたいこと、祈りたい気持ちと向き合う時間だと思います。すごく善い、立派な事を言っても、上っ面だけだったら無意味だということです。本当に祈りたいことはなんだろう?と真剣に向き合った時、言葉になってもならなくても、それが祈りだと思います。

硬い話ばっかりもなんなので。

両親ともにクリスチャンの姪がいます。彼女は毎晩寝る前にお祈りをしています。

彼女のお祈りは

「神さま、きょうも一日ありがとうございました。きょうは、公園へいきました。アーメン」

と、「神さま、きょうも一日ありがとうございました」までは毎回一緒で「きょうは〇〇しました」という一日の報告をするという形式です。

さて、我が家では1月1日、新年の朝食前に家族で一言ずつ祈る習慣がありまして・・・案の定

「神さま、きょうも一日ありがとうございました」から始まりました。

朝食も食べずに我が家の2012年1月1日は終わった・・・。

ちなみに、その後の祈りで一日の報告をしようにも、まだ何もしていないため言うことがなく困ってモジモジしていました。物凄くいいお祈りだった!!!モジモジしている時に、彼女は新年に祈りたいことに向き合えたんですから。あんまりにもモジモジしているのが可愛いかったので、大人達がしばらくモジモジしているのを見て楽しんでいたのは内緒です。

そんな訳で、週明け10/1(月)の名古屋キャンパスのオルガンアワーでは「祈り」をテーマにプログラムを組みます。

それでは良い週末をお過ごしください!!!

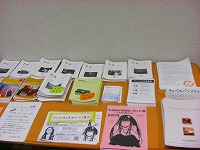

机とラックには、皆さまに自由に手にとっていただきたい印刷物などが置いてあります。

机とラックには、皆さまに自由に手にとっていただきたい印刷物などが置いてあります。

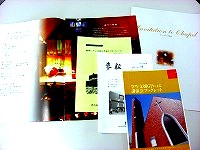

チャペルの案内と、キリスト教センター発行の麦粒(チャペルアワー・カレッジアワーのメッセージをピックアップしてまとめたもの)、ブックレット(宗教講演会の内容等をまとめたもの)です。

チャペルの案内と、キリスト教センター発行の麦粒(チャペルアワー・カレッジアワーのメッセージをピックアップしてまとめたもの)、ブックレット(宗教講演会の内容等をまとめたもの)です。

虹はキリスト教にとって、とても重要な「神の契約」のシンボルなのです。箱舟で有名な、ノアの洪水物語に出てきます。

虹はキリスト教にとって、とても重要な「神の契約」のシンボルなのです。箱舟で有名な、ノアの洪水物語に出てきます。 まさに虹のステンドグラスですね!

まさに虹のステンドグラスですね!