「授業」と一致するもの

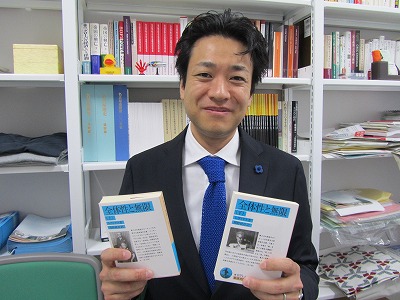

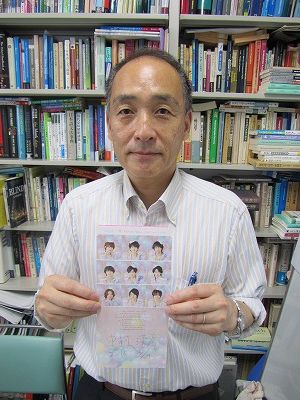

法学部 鈴木 隆 先生です。

鈴木先生は、「国際政治」「比較政治学」「現代政治外交論」などの科目を

担当されています。

それでは、先生の思いをご紹介★

■■■ どんな思いをもって、授業(ゼミ)に臨まれていますか? ■■■

授業では、できるだけ「丁寧に」、「平易に」、を心がけています。

授業は、改良やアップデートがあるとはいえ、毎年おおよそ同じシラバスを繰り返します

が、授業を受ける学生にとってみれば、おそらく一生に一度きりの授業です。

ですから、毎回、初心に返って、慣れず、だれず、丁寧な授業を心がけています。

私もそうだったのですが、授業内容がわかると、楽しいと感じると思うのです。

"好きこそものの上手なれ"というか、「理解できた!」と思うと、授業が待ち遠しく

感じられるだけでなく、予習・復習にも身が入ります。ですので、例え難しい内容で

あっても、学生たちがきちんと理解できるように、平易な授業を目指しています。

とにかく「丁寧に」、「平易に」、を心がけて授業に臨んでいます。

これは、授業のレベルを落とすということではありません。

なるべく身近なトピックを扱ったり、共感できるようなニュースを題材にしたり、

あるいは映像資料やレジュメを上手く使って、なるべく学生の皆さんが理解しやすく

なるよう工夫して、学生たちに学ぶ楽しさ、知る喜びを感じてもらう、ということです。

「分かる!」「楽しい!」「また聞きたい!」―――そう感じる授業ができれば良い

と思っています。

■先生の授業スタイル

授業では、板書やプリントの穴埋問題を学生たち自身に記述させ、集中力が途切れない

ように配慮しています。また、ビジュアル面でも理解を促せるよう、資料やレジュメも

工夫しています。

穴埋問題は、ヒントを出しながら、学生との対話形式で進めていますので、学生が

どの程度理解しているのか、そこでだいたいの感触を掴むことができます。

これも全て、「丁寧に」、「平易に」、に繋がることだと思うのですが、日々 face to face

で学生の表情を見て、反応を確かめて、より良い授業を目指して取り組んでいます。

■鈴木ゼミ

ゼミは、全体としての方向性を持って進めるのではなく、それぞれの個性を生かして、

自分の得意分野を伸ばすという方針で進めています。

なぜなら、「これだけは、他の人には負けないくらい勉強した!」という自分だけの

得意分野を作って欲しいと思っているからです。

私の専門は国際政治ですので、当然ながら、ゼミにはこの分野に興味のある学生が

集まります。ゼミでは、まず学生たちに自分の興味がある事柄を任意に選んでもらい、

その事柄と国際政治とを相互に関連づけた、個々の学生にオリジナルな研究テーマを

持ってもらって、そのテーマをじっくりと深く突き詰めて勉強させるようにしています。

例えば、春学期の発表では、「サッカーと国際政治」「ファッションと国際政治」

「マンガと国際政治」「ヒーローと国際政治」といったテーマがありましたね。

授業で幅広い教養を身に付け、ゼミで、これだけは誰にも負けない、という得意分野を

手に入れることができれば、社会に出てからもきっと自信が持てると思います。

「専門性のあるジェネラリスト」というか、

「一般教養のあるスペシャリスト」というか・・・、

そういう人材を育てられたらと思っていますね。

そのためには、当たり前ですが、地道に勉強しなくてはいけません。

自分の好きなことだけ勉強していても現実の国際政治は理解できませんので、

向こう三軒両隣的なスタンスが必要です。国際政治の全体像や隣接分野を授業

でしっかり勉強し、ゼミでは自分の研究テーマに全力で取り組んで欲しいですね。

ゼミの仲間から「ここが分からない。」「ここがおかしい。」「ここを丁寧に

説明してもらわないと。」といった厳しい意見を浴び、さらに勉強して、研究

を深めていく、という形が理想ですね。

学生は、それぞれが自分の関心のあるテーマを研究して発表します。

なので、発表を聞く側の学生は、そのテーマについて詳しく知らないことが多く、

むしろ色んな質問をしやすいので、ゼミも活性化されますよね。

学生は様々な視点から個々の研究に取り組んでいますので、

「こんな切り口からも国際政治が見られるのか。」と私も勉強させてもらっています。

ですから、ゼミは、私も一員となって一緒に勉強する場、といった感じでしょうか。

■■■ 先生のお薦め本 ■■■

『全体性と無限(上)(下)』

岩波文庫 レヴィナス著

フランスの哲学者、レヴィナスの書いた本書は、とにかく難解で、一筋縄では解釈できない

のですが、そういった書物を学生時代にこそ読んで欲しい、ということでご推薦いただき

ました。

以下、先生の思いをお伝えします!↓↓↓

※ ※ ※

現代では、ものすごい勢いでヒト・モノ・カネや情報が行き来していますし、その量たるや

膨大です。諸外国との距離が、それだけ近くなっているのですね。貿易をはじめとして、

相手が居なければ存立が難しいという相互依存の関係が生まれた反面、近づけば近づくほど

様々な摩擦や対立が生じやすいのもまた事実です。このような時代の中で、政治は、緊張を

緩和するための様々な外交的な努力を行うわけですが、時に行き詰まることもありますよ

ね。

この本は、自分とは異なる「他者」と、どう向き合い、関係していけばよいのか、を考え

るうえで大変役に立ちます。国際政治が行き詰まっているとき、哲学の古典からヒントを

持ってくる、解決の糸口を探ることが重要だと感じています。こうした難しい時代だから

こそ、古典を紐解き、深く悩み、腰を据えて深く考えることが大切なんだと思います。

「相手を理解する」と言葉で言うのは簡単ですが、実際にはとても難しいことで、

本来的に相手の心の内はわからないものです。言語や文化・歴史が違えば尚更です。

「学問をする」ということの目的の一つは、"より良い社会を作って、人々の共生を

実現する"ことにあると思うのですが、忘れてはならないのは、ある人にとっての

"より良い社会"が、必ずしも別の人にとっての"より良い社会"ではないかもしれない、

ということです。

デジタル世代の学生たちは、1か0か、白か黒か、はっきりさせることを好む傾向に

あるように感じますが、国際社会では、相手が自分と違う考えを持っていても、

「どちらが正しく、どちらが間違っている」ということはありません。相手を尊重し、

相手と共存するための"マージン"が必要不可欠です。

学生の皆さんは、学生時代を、自分が"より良く生きる"ための4年間であると自覚して、

できるだけ多様な他者との付き合いやコミュニケーションを通じて、自分にとっての

"より良い社会"が、他者にとっても"より良い社会"となるように、そういう思考や

態度を培う期間にして欲しいと願っています。

この本を読んでも、おそらく「理解できた!」とはならないかもしれませんが、

その過程で色々と悩み、深く考えることこそ大切なんです。

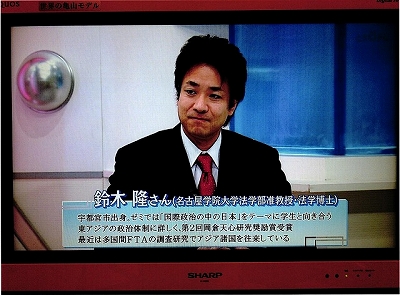

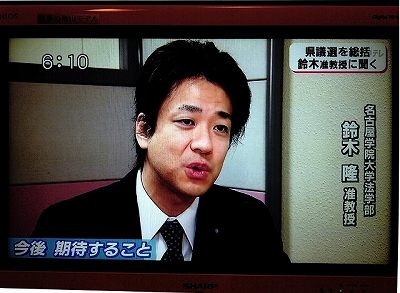

■■■ 今日の一枚 ■■■

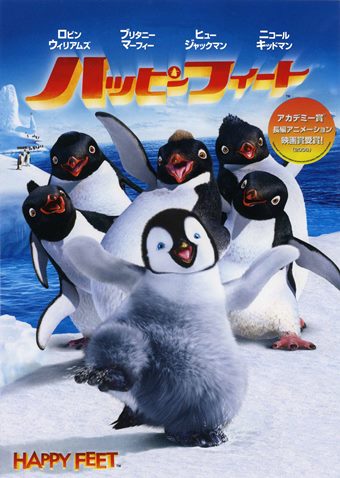

今日の1枚(3枚?)は、"テレビの中の先生"です!

関東圏のテレビによく出演されているそうです。

10年以上に渡り、様々なテレビ番組に出演されたてきたとのこと。

名古屋で拝見できないのが、残念です!

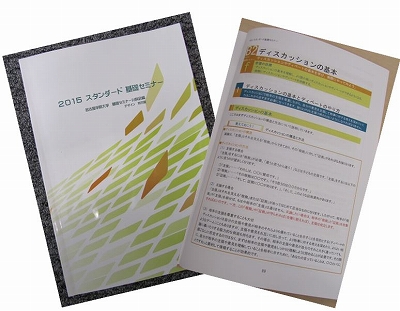

今回は、商学部髙木直人先生の「発展セミナー」に、再びお邪魔してきました!

本日の講義テーマは、「グループディスカッション その2」。

履修者にとっては、先週に引き続き、2回目のディスカッション練習です。

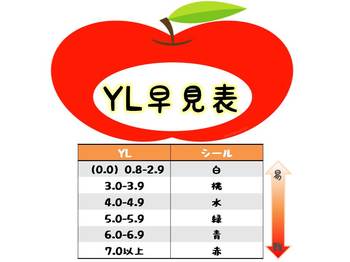

ディスカッションの基本については、必修科目「基礎セミナー」の教科書にも

書かれていましたね。

(※この教科書は、本学オリジナルのもので、大学生活から始まり、学内施設案内や周辺地

域の情報、学内コミュニケーションツールの使い方や情報収集の仕方、レポートの書き方、

プレゼンの方法、メールのマナーに至るまで、大学生に必要な知識がこれでもかと詰め込ま

れた1冊になっているのです!)

今日は、この教科書の「ディスカッションの基本」を踏まえつつ、時間制限を設け、

手法をアレンジしながら、実際にディスカッションを行いますよ!

今回は、素敵なごほうびも用意されています★

みなさん、気合が入りますね!!

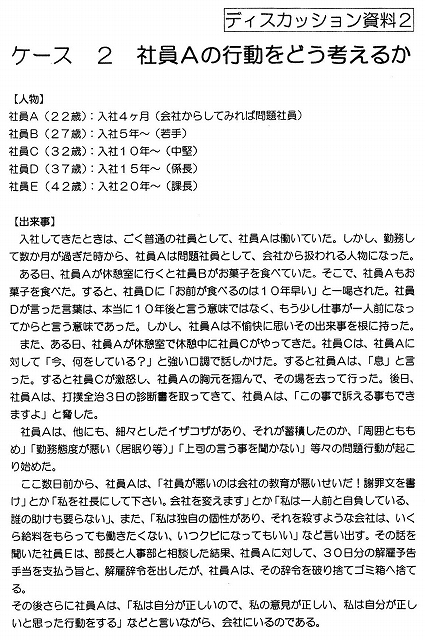

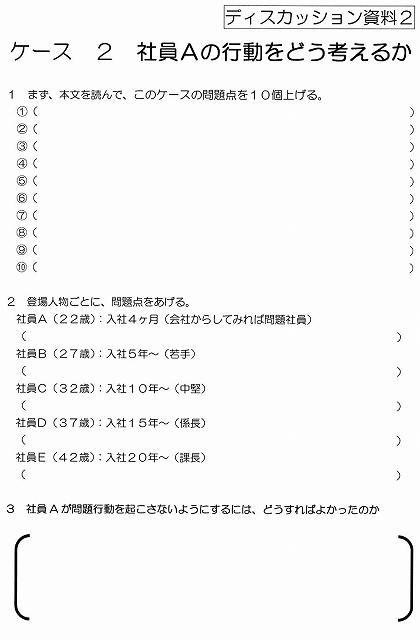

さて、ここから本題です。

せっかくなので、このブログを読んでいるみなさんも一緒に考えてみて下さいね。

今回のテーマはこちら↓

「設問 このケースの問題点は何ですか?」

学生さんと先生を繋ぐ連続企画★Bridge★、今回の先生は・・・

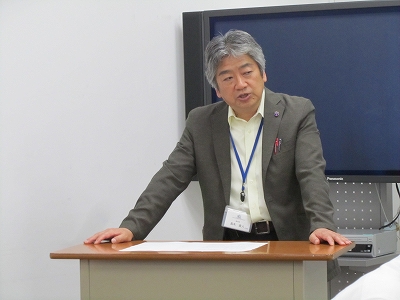

経済学部教授 水田 健一 先生です。

今回は事前に、月曜1・2限の「財政学入門」の授業も覗かせていただきました。

その様子なども交えてお送りいたします!

それでは早速、先生の"思い"をご紹介します★

■■■ どんな思いをもって、授業(ゼミ)に臨まれていますか? ■■■

学生さんたちはどうしても「教科の名前」でいろいろとその内容を捉えてしまいがちになります

が、そうではなく、それぞれの領域の科学的な分析方法を知るというような気持ちで授業を受け

てほしいと思っています。

「財政学入門」の授業については日本の財政政策や現状を理解してもらって、財政政策の効果を

経済理論的に学んでほしいと思います。「日本の財政制度はこんなですよ」というような制度論

的な理解だけだと、高校の授業と変わらないかな、と。せっかく大学に来たのですから、ミクロ

経済学・マクロ経済学などの分野や領域と関連付けて理解してほしいと思います。そのために、

もちろんテキスト通りだけの授業にならないよう、所どころ、現実の話をふまえて説明したり、

テキストでは簡単にしか触れられていない(足りない)内容や分かりづらい数式なんかをもうち

ょっとつっこんで具体的に説明するとか、できるだけ理解しやすいようにと気にしながら進めて

います。

チョッパー子:水田先生の「財政学入門」は1限 約170名、2限 約250名という大人数です

ね!こんなに大勢の学生たちに向けて授業をする工夫はありますか?

水田先生:まずは座席表をつくります。そうすることで、全体的にちょっとまとまりのある

授業が出来ると思っています。進行はPowerPointを使い、そして復習(宿題)

としてCCSの「ミニッツペーパー」を使って問題を解いてもらいます。

もちろん、その日の授業をきちんと聞いていればわかる内容を出題しています

よ。最終的には、ミニッツペーパー問題の正解率や出席状況、期末試験等を総合

して評価を行います。

チョッパー子:わたくし、初めて財政に関する授業を拝聴したのですが、まだ学期序盤の授業な

のに随分高度な内容を学ぶのですね。授業が終わってからも、先生に質問に行く

学生たちとそれに真摯に応える先生との様子が印象的でした!

■ゼミでの取組み

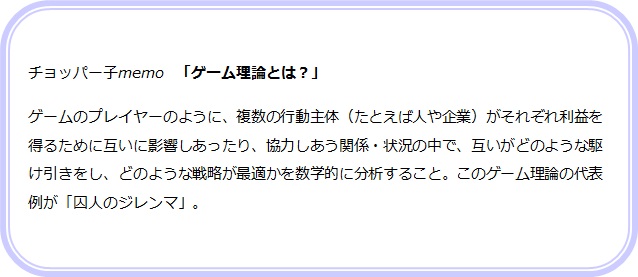

2年生の演習、3年生経済演習のゼミでは「ゲーム理論」を用いて経済を分析することを勉強し

ていて、「輪読形式」で進めていきます。どちらのゼミも輪読テキストは応用性の高い基礎理論

に関するもの、あるいは最近の学問の動向が分かる分野とか政策的に関心の高い分野の中から選

んでいます。ゲーム理論は本学の履修科目に取り入れられていませんが、最近の経済界では「ゲ

ーム理論」を用いた報告がかなり多くなっています。経済分析の主流の分野となりつつあるの

で、ゼミ生の皆さんには分析方法として勉強してもらっています。

■卒業研究発表会について

経済学部では、数年前から4年生が卒業研究の成果を3年生の皆さんの前で発表する「卒業研究

発表会」を行っております。学生たちがそれぞれのテーマについて独自に調査し、独創的で興味

深い研究がなされています。それをパワーポイントを使ったプレゼンテーションのあり方、方法

として、非常に優れた発表が見られるわけですが、まだちょっと物足りない所がありまして...。

とある産業の "今の状況はこうですよ" "今後こうなっていくでしょう" "こういうトレンドが

ありますよ" というような報告(発表)はあるのですが、その産業やその分野の問題を経済理

論に立ちかえって分析した報告があまりみられないのです。経済学のこれまで学習した分析と絡

めた報告がもっと出てほしいな~と思います。

■文章を読んで考えてほしい

できるだけ新聞を読んでほしいです。最近は、スマホやパソコンで見るネット上の短い記事だけ

で済ませてしまっている学生が多いです。そうすると、短めの文しか読まないので語彙力が乏し

くなってしまったり、文章を理解する力もつかないと思うので、新聞を広げて時事的な問題にも

よく触れてほしいなと思います。私自身も、時間を見つけては新聞を読むようにしています。新

聞の選び方としては、自分の考え方とは違う見解を示している新聞を読んだりします。そうする

ことで、いろんな考え方を知ることができます。一つの物事でも保守的な考え方、革新的な考え

方、色々ありますからね。面白いですよ。それから、読書をして思考力を身に付けた方がいいと

も思います。優れた文学作品を読むことによって、人間の存在の、言わば不可思議さを理解でき

るのではないかと思います。

■一生の友達を見つけてほしい

学生時代には、一生付き合っていける友達を是非、見つけて、作ってほしいと思います。就職し

てからの人間関係は、仲良くしていてもどうしてもどこか遠慮ができたり、あまり羽目を外せな

いというか・・・親しき仲にも礼儀あり、ということで、自分をさらけ出すことができないことも

あると思います。ま、それが社会人としての一つの常識でもあるわけですが、何事にも囚われな

い友人関係を築けるのは学生時代だけなのではないかなぁと思います。

■将来のために

大学を卒業してどんな分野の職業に就くかは別にして、大学で学んだことを後の仕事の中で少し

でも活かせるような人になってほしいです。ただ、なかなかそれがすぐに活かせるところまでは

行かないと思いますが「このことならあいつに聞けばいいだろう」「あいつはこのことについて

は人に遅れをとらない」そういつかどこかで周りが言ってくれるような

"これだけは負けないもの"

を1つでも身に付けてもらえたらいいなぁと思っています。

できれば、勉強で得たもので、ね(笑)

■■■先生のお薦め本■■■

①神取道宏「ミクロ経済学の力」日本評論社

比較的高度なミクロ経済理論の内容を、大学2年生レベルの基礎知識でも読みこなせるようなテ

キストです。初学者向きの本だとどうしても内容が薄くなってしまいがちです。それだと学問の

面白さまでは分らないことが多いと思いますが、この本はある程度高度な内容で、しかも初学者

でも分かるような道具立てで書いてあるので、この学問がこんなに面白いんだと分かるのではな

いかと思います。

②小野善康「成熟社会の経済学―長期不況をどう克服するか」岩波新書

以前、基礎セミナーのテキストとして使った本で、1990年代初頭のバブル崩壊に始まる日本の

長期不況について、それから成熟社会に入ってしまった日本経済について、新しい目線・角度の

考え方からメスを入れた本。今の日本の税政策に対する強い警告の書でもあるのではないかと思

っています。

■■■今日の1枚■■■

☺ 先生の趣味いろいろ~ ☺

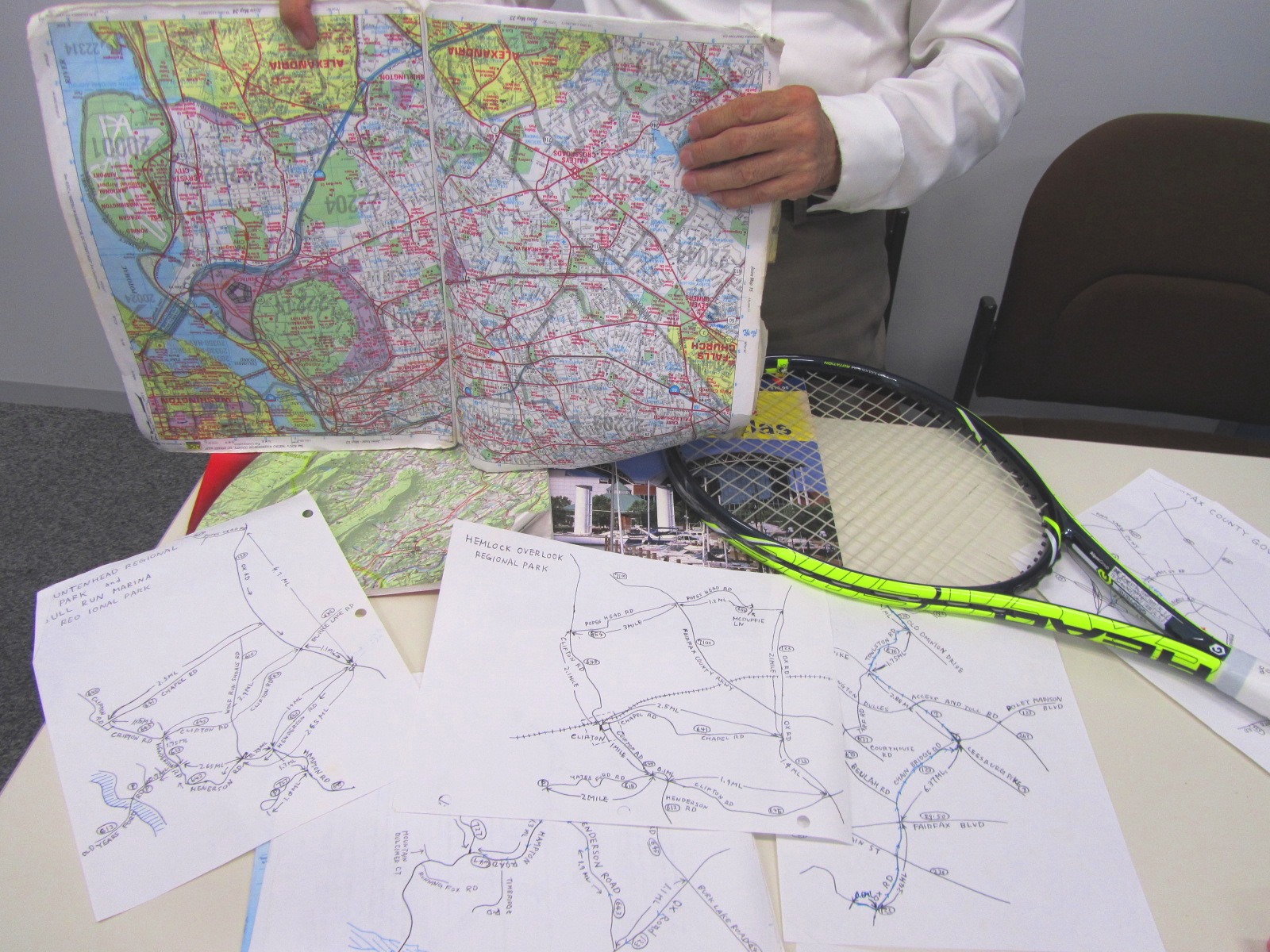

お写真は「地図帳」と「テニスラケット」です。

地図帳は水田先生がアメリカに1年間在外研究に行った際に愛用していたもので、何度も何度も

ページをめくり、使い込んだことがよく分かるほど、端がボロボロでした。

いい味が出てます~。休日の度にこの地図を使ってあちこちを巡ったそうです。それから、机に

広げられた白い地図たち。実はこれ、先程の愛用地図を見ながら、目的地までの道のりとポイン

トとなる地点を先生ご自身が手描きしたものです。とても丁寧に描かれていて、分かりやすい!

クオリティが高~い!

テニスは瀬戸キャンパス時代から仲間の先生方と楽しんでいらっしゃるそうです。現在は、春休

みや夏休み期間を利用して集まっているとか。水田先生はこの他にも、鉄道(ローカル線)の旅

が好きだったり、山登りが好きだったり、英会話を習っていたり、多趣味でとってもアクティ

ブ。この取材の間も、趣味にまつわる面白いエピソードをたくさん聞かせていただきました。

※ ※ ※

水田先生はチョッパー子のいる教育学習センター(希館1階)にもよく顔を出してくださるので

授業のこと・テニスのこと・登山のこと・鉄道のこと・いろいろお話し出来るチャンスがあるか

もしれませんよ♪♪先生を見かけたら走って来てね!

先生のオフィスアワーも是非、活用してくださいね。

次回の★Bridge★も、お楽しみに★

チョッパー子

学生さんと先生を繋ぐ連続企画★Bridge★、今回の先生は・・・

国際文化学部 木村 光伸 先生です。

先生は、国際文化学部の現学部長で、NGU教養スタンダード科目の「生態学」「地域生態論」

「人間論」を担当し、新しい国際文化学部では専門科目の「グローバル社会文化論」「国際

環境文化論」「比較地域生活史」なども担当されることになっています。

それでは早速、先生の"思い"をご紹介します★

■■■ どんな思いをもって、授業やゼミに臨まれていますか? ■■■

■授業をする際に、大切にしていること

僕は自然科学を志すものですから、自然の成り立ちや、自然と人間の付き合い方を教える立場に

あります。

この大学に来た当初は、僕自身の持っている専門性を、なかなか教養教育の授業に反映できない

というジレンマがありました。どうしようか?と思った時に、自然そのものを教えるのも大事だ

けれど、その中から僕が学生と一緒になってが学べることはなんだろうと考えて、自然の仕組の

中に学ぶこと...様々な生き物たちがいるなかで起こる"関係"の学び方を教えよう、どのような

授業をする時でも、エコロジカルなものの見方を念頭に置いて話をしようと決めたんです。

■教養教育として学ぶべきものとは

今年、名古屋学院大学は8学部になりました。

それぞれの目指すべき専門性がいくつもあるわけです。

その中で、共通して学ばねばならないことは何だろうと。

それは、言ってみれば「歴史」です。

歴史というと、社会科の先生が教えるものを想像するかもしれませんが、それだけではなくて、

それは、地球の歴史であったり、生命の歴史であったり、動物たちの歩んできた道であり、環境

の歴史であったり、宇宙の歴史であったり・・・

要するに、物事がどのようにできあがってきたかを知るということです。

それを知りたいと感じる。

そこが、教養教育の中では最も大事なことだと思うのですよ。

名古屋学院大学は、教養教育型の大学ですから、どの学部にいても、誰でも知っておいたほうが

いいことが沢山あって、それにふさわしい先生方がたくさんいます。

その先生方が、自分の思っている教養の基礎としての事柄は何であるか、きちんと学生に教え、

それが共有できたら、その次のステップとして、問題発見・課題解決型の授業に入っていける

だろうと思うんです。

それをすっとばして、「さあみんなで考えよう」っていうのは、僕はあんまり賛成しないですね。

■先生の授業スタイル

僕は、どの大学に行っても、大学のレベルに合わせて授業するなんてことはしません。

学生のレベルにあわせるなんて、そんなの失礼なことでね、僕はどこへ行っても同じ話をします。

学問をしたというとおこがましいけれど、僕が40年積み重ねてきたものを、どれだけ彼らに伝え

られるか、ということです。

面白いことに、どこへいっても分かる学生には分かるし、分からない学生には分からんのです。

大学教育ってそういうもんです。

非常に古臭いやり方なのかもしれないけれど、

知らしめるべきことはしっかりと知らしめる、というのが大前提です。

もともと大学は、先生が好き勝手しゃべっている中で、学生は自分で取捨選択して、頭の中を整理

していったものです。これが、古代ギリシャ以来ずっと行われてきた教育で、これがまかり通った

最後の世代が僕らだったのだと思います。

今では、支持されないやり方なのかもしれません。

今の言い方をすれば「押しつけ型」の教育になっていて、反省することもあるのですけども・・。

ただ、「押しつけ型」の教育にもいいところはあって、

どうしても知らなきゃならないことは、否が応でも教え込みます。

そこから先に、みなさんは何をどのように考えますか、と問うことだと思うんです。

今の教育がぶつかっている困難は、どんな勉強をするにあたっても基本的に知っておかなくては

いけない事柄というものがあるにもかかわらず、それをきちんと教える時期と方法がないという

ことです。

僕は今でも、

自分で考える前にちゃんと知っておかなきゃならないことがあるから、きちんと学びなさい

と言っています。

大学教育における強制的な学びというものには、高等学校までと違う点が1つあって、何を知ら

なきゃいけないかということの共通テキストが無いんです。文科省の教科書があるわけじゃない

ですよね。僕が僕の学問を伝えるにあたって必要最低限のことについては、きわめて強制的に押

し込まなくてはいけない。学生から見たら、ある意味ツラいかもしれないけれど、でもそれは、

学問を始めるにあたっての第一段階なんです。

それができたら、自分で考えなさいよ、ということができる。

そういう意味では、僕は授業で小うるさいです。

まず、僕の話をちゃんと聞けと。

そして、

僕の言っていることを理解しなくてはいけないから、話が分かる・分からないにかかわらず、

メモをとりなさいと。

教科書はできるだけ使わないようにしてますが、使う授業でも、授業中には教科書を読まない。

僕はその中身について詳しく話をするんだから。

今日は教科書のこのあたりね、っていう話はしますけれども、その部分を授業中に読むのは時間の

無駄ですから。

教科書に書いてある「これはこういう意味で...」という授業はしませんから、学生から見ると、

とっつき悪いかもしれない。

教室内の秩序管理は非常に厳しいです。

僕はしっかり叱ります。

叱るのは、2つの意味があって、まず1つ目は、

「この状態でいるのは、君にとって意味がない」と思ったら、僕は叱ります。

たとえば、寝ている学生。話を聞いていない学生。雑談なんか論外だけど。

僕の語りに集中できない人は叱ります。

もう1つは、「他の人の邪魔になること」をしたら叱ります。

理屈は同じことだけどね。

嫌な教師だな、と思われていると思うけれど、それはやっぱりどこかで、言わなくてはいけない。

昨今の幼稚園から大学までの教育の良くないところは、絶対覚えなきゃいけないことをスル―

して、自分の言いたいことをバッと言うことを、積極的であるとか、そこから何か引き出せると

思ってきたことね。

大学生になってそれを覚え直すということは、非常に難しいことだけど、やっぱりあえてやら

なきゃいけないことだと思いますね。

1人1人が学んだ結果については、厳しく求めないです。

どれだけ覚えたか試験をして100点と50点がいたとしても、その差って、実は大したことない

やろ、と思っています。

つまり、「こちらを向けたかどうか」が大切で、

その後自分でどれだけ頭に入ったかは本人の責任の部分やと。

そこは評価をするのではなく、「頑張ったね」でいいと思うんです。

だから、授業の中で一つ一つ展開した話を、知識としては問わない。

僕は、マークシート式の試験はやりません。

僕が話したことについて、コレの意味はAかBかCかといった尋ね方はしません。

ここら先が課題解決型の授業で、AでもBでもCでも、

その人自身で理由をつけられたら、それでいいんです。

僕と意見が違っても、それはいい。

だから、僕は、「授業の中で大きなことを何個か言いました。それを2つ3つ挙げて、それに

ついてあなたはどう思っているか、それはどういう意味かを書きなさい。」という、昔ながらの

論述試験をします。

これはもちろん、解答の仕方は何通りもあって、それを読んで「ああ、何か考えているな」と

思えば良い成績がつくし、「こいつはいっぱい書いてあるけれどあまり考えていないな」と

思ったらあまり良くない成績になります。どこかからコピペなどで解答を持ってくるなんて

いうのは、問題外ね。

課題とか問題とか、僕がしゃべったことの中から発見していかないといけないと思うんです。

授業が課題解決型になる、というのは、本当はそういうことなんだろうと思うんです。

■自分の無知を、自覚すべし

学生は若いから、未熟であって当たり前なんです。

学生だから未熟なのではなくて、若いから未熟なんです。

そりゃそうだよね、僕の3分の1くらいしか生きたことがないんですから。

それを、学生を変に持ち上げて対等化すれば、学生も生き生きとやれると思うのは、間違い。

学生は、いかに自分がものを分かっていないかっていうことを、自覚すべきだし、自覚させて

あげなきゃならない。

僕が学生のころなんて、随分バカだったわけですよ。ま、今もバカだけれど。

学生の頃、いかに自分がバカだったかということは、今にならないとわからないけどね。

アホ・バカって言うと、差別的で高圧的で、ハラスメントだっていうけど、そうでもないと思い

ますよ。

賢くなるためには、まず自分がバカであるということを理解しないと。

僕自身、「ぎゃ!」って顔伏せるくらい恥ずかしいことをいっぱいしてきましたからね。

それをね、ちゃんと「バカだね」と言ってくれる人が、周りにおったんですよ。

あるいは、その横でニコニコしながら見ていてくれる人もおった。

そういう、なんかこう、無知や未熟を許容する「ゆとり」みたいなものが昔はあったんです。

そのバカさ加減というのは、4年後の就職活動とか、そういったこととは何の関係もないバカさ

加減ですから。じっくり直せば良かったんですよ。

今は、そういう(若者の未熟さという意味での)バカを是正できるみたいに、漢字の書き取を

やらせてみたり、中学程度の算数をやってみたりしますけれど、そんなことなんぼやっても、

バカは直らんのです。あれは要するにどこかの企業に潜り込むための対策を講じるだけで、

そんなんでバカが修復されたと思わせたら、あかんのですよ。

我々教員は、学生にはちゃんとものを学ばせる、教えるっていうことを、やっぱりもういっぺん

再確認しなきゃいけないですね。

■モヤモヤと悩んでいる学生へ・・・「悩め、若者よ!」

誰かが言っていたけど、今の人たちは悩み方を知らない。

悩み方まで教えんといかんのか?と思う。

困ったら、自分で悩めよ、と思いますね。

悩みっていうのはね、出口を求めても、そんなもの無いんですよね。

悩めば悩むほど、こう、埋没していって、答えがみつからなくて...。

でもそういう時期を経ないと解けないんだよね。

自分で自分のマインドコントロールをしているんですよね、悩みっていうのは。

ずーっとつきつめていくと、自己矛盾に陥るんですよ。自分を問い詰めて、

自分の中に答えがないということに気づくんです。

その時にフッと、悩みって解けるんです。

こういう悩みかたしててもしょうがないな、と分かったらいいわけだから。

それをおせっかいに、「この悩みにはこういう特効薬がありますよ」「こういうことやったら

いいよ」というのは、たぶん、あんまり正しいことじゃないと思う。

「悩め若者よ!」って言ってればいいんです、本当はね。

でも、あまりにも悩み方を知らないから、悩めって言われてもわからなくて、「悩むあなたへ」

「気分の晴れる30の方法」みたいな本を買ってくるんです。

...本当はそんな風に分析できないんだ、悩みっていうのはね(笑)

だからね、アクティブ・ラーニングというのは実にいい言葉だけれども、形容矛盾でね、

ラーニング(Learning)っていうのは、エデュケーション(Education)じゃないから、本来的に

アクティブなものなんですよ。

ラーニングって、誰かが教えてくれるもんみたいですけれど、自己学習ってことですからね。

自分で学ぶから、自ずと答えが出てくるんですよ。

もちろん、自分で答えを出そうと苦しまなあかんよ。

苦しまんとあかんけど、その苦しみ方というのは一様ではありませんから。

悩みの数だけ一つずつ違うんだろうけども。

まずはね、あなたは一体何に悩んでるんですか?と自分に問わないと。

誰かに聞いてもらったり、議論したりしながら、あるいは悩みを共有することがあってもいいと

思うけれど、最後は自分の悩みですから。

何が本当に自分の悩みなのかっていうのを、もう一度自分で自分に聞かんといかんのね。

10代の子たちというのは、なんかモヤモヤしていて、自分でもよくわからんのですよね。

生物的欲求だけが、わーっと広がる時ですからね。

大学というのは、そういう学生が4000人もいる場所ですよ(笑)

悩みというのは難しいものじゃなくて、「俺コレ悩まんといかん!」っていう生物学的欲求

ですから、何か欲求を解きほぐすための刺激が要るんですよ。

欲求は、それを解きほぐす鍵が1つあれば解けるというのは、生物の原則ですから。

だから、スポーツでもいいし、知的なことでもいいし、

なんでもいいからその欲求を自分で解きほぐすための方法を見つけんと、しょうがない。

太陽に向かって叫んだら気持ちいいならそうしたらいいし、図書館にこもって難しい本を読ん

だら、それがいいという人もいるでしょう。

外から見てもその答えは見つからないんです、大抵。

こいつはコレで悩んでいるから、この方法で...ということがないから。

そこが面白いところなんだけれども。

「悩め、若者よ!」ということです。

■悩み解決のヒントがほしい学生さんへのアドバイス

僕が学生に言うのは、色々な人に相談しなさい、ということです。

話を聞いてくれるところは1ヶ所ではないし、教師も職員もいっぱいいるんだから。

チャペルもあるんだし。

どこかでヒットするよ。

あそこに行っても駄目だな、ここへ行っても駄目だな、と一つ一つ当たっていって、

良いか悪いか、それは本人にしか分かりません。

なぜ駄目かは、分からんなりに、本人は根拠を持っているんですよ。

色んな人と話しているうちに、「ああ、そういう、ものの見方もあったのか。」と気づけば、

解決の糸口になるかもしれない。

でもそれは、数撃たなきゃわからないわけ。

学問の世界で、議論をしながらそういう人を見つけていければ、それが一番良いわけだけれど。

そのためには、教師がもっと色んなメッセージ出さないかんと思うのね。

「偶然出会って話してみたら、意外と良い先生だった。」みたいな言い方をされることがある

けれど...偶然でもヒットすればええけど、その陰で誰にもヒットしない人が、沢山おるわけ

ですよ。

誰にも相談できないと思いこんでいる人たちがいっぱいおるわけですね。

それはやっぱり、教師の側のメッセージの出し方が足らないわけ。

そりゃ、メッセージ出せば人がたくさん来るっていうわけではないですよ。

また、たくさんの学生に相談されている先生が大先生っていうわけではないですよ。

だけど、教師としての本能だと思うけど......なんていうかな、教師っていうのは、基本的に出た

がりやないといかんのですよ。

自分を露出させたがる人間やないとね。

でも今は、なかなかそういう人が教師になってないんですね。

みんな謙虚だもんね、学生にすら。

学生に向かって「俺の研究は世界一や!」って、なんで言ってやらへんねん、って思うね(笑)

そんな、世界一の研究をしているような人は、ほとんどいないんだけど、

それでも主観的には、「俺のやってることはすごいんだ」って思ってるわけですよ。

思わんといかんのですよ。でないと研究なんてやってられへんからね。

そういうのをオーラとして出していかんとあかんのやないかな、と思いますね。

■■■先生のお薦め本■■■

木村先生からのお薦め本はコチラ↓

『風土人類学的考察』

和辻哲郎著 岩波文庫

1935年出版のかなり古い本です。

倫理学者である著者は、若いころにヨーロッパ留学しました。

昔の話ですので、ヨーロッパへ行くには、横浜から船旅です。

現地に辿り着くまでに、どんどん風景が変わっていきます。

その時の著者の考察をまとめたのがこの一冊です。

自然だけ、あるいは人間だけを見るのではなく、自然と人間の生活が分かちがたく結びついており、

それは、単純に文明や文化というだけでなく、まさしくそこに、人間が息づいていており、「風土」としか

呼びようがない・・・難しい本ですが、今この時代にこそ大切で、どの分野の人にも一読の価値ありという

ことで、ご推薦頂きました。

『世界史』

ウィリアム・H・マクニール著 中央文庫

真面目な世界史を読もう!ということで、こちらもお薦めいただきました。

先にご紹介した本も、これで理解が深まること間違い無しです★

■■■今日の一枚■■■

今回は、先生の研究に関する1枚です!

オセロットの毛皮

オセロットは、主に南米に生息するネコ科の動物です。

写真の毛皮は、先生が、若いころに研究で訪れたペルーのイキトスで、現地のインディオ

の方から頂いたものだそうです。

現在、オセロットはワシントン条約で保護されていますので、飼育されているものを

除けば、日本に入って来た最後のオセロットかもしれないというほど、貴重な研究資材

なのだとか。

木村先生が、世界を股にかけて長年研究されてきたこそ見ることのできる、

貴重な一品ですね。

先生は1人旅もお好きなのだそうです。

研究や旅で訪れた地のことや、人間を含む生き物たちの繋がりについて、お話を聞きに、

研究室のドアを叩いてみてはいかがでしょうか。

次回の★Bridge★も、お楽しみに★

チョッパー子

激しく雨が降ったかと思えば強烈な日光がふりそそぎまた雨が降る...台風の影響でしょうか。明日は瀬戸キャンパス今学期最後のチャペルアワーなのですが...授業が休講になった場合はチャペルアワーも準じて中止となります。そうならないといいですが...。これからが台風本番になります、気を付けてお過ごしください。

瀬戸キャンパスチャペルアワーの詳細

日 時 7月17日(金)13:00~13:30

場 所 瀬戸キャンパスチャペル

奨励題 希望

聖 書 ローマの信徒への手紙5章1~5節

今回は、以前Bridgeでご紹介した赤楚先生の、「英語学講義1」の

授業にお邪魔してきました!

さっそく、どんな授業だったかのぞき見してみましょう★

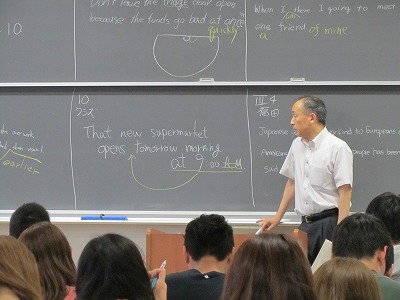

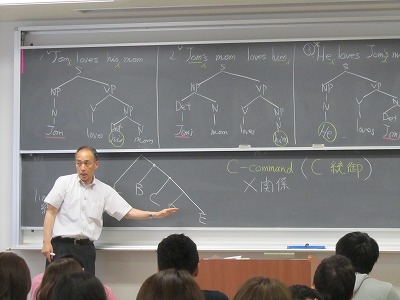

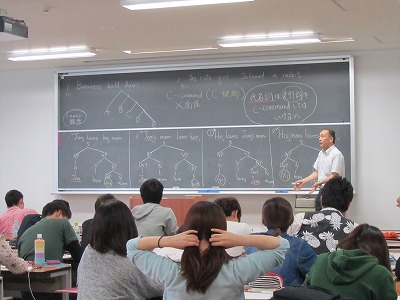

■■■「英語学講義1」前半授業風景■■■

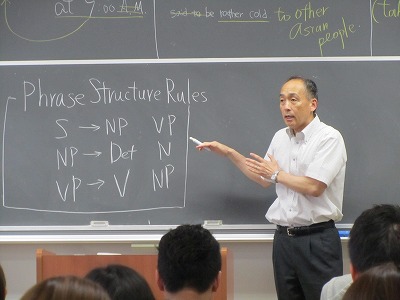

講義の前半は、黒板を使っての英作文です。

学生さんは、先生に当てられた問題の解答を、前の黒板に書きに行きます。

学生さん達の解答が出そろうと、赤楚先生は、1つ1つに訂正・解説を加えていきます。

英作文の解説だけでなく、「文章の中で出てきた地名がアメリカのどの辺りにあるのか」といったプラスアルファの知識も盛り込まれていて、とてもわかりやすいです。

「いつも言うてるけど、これしか答えが無い、というわけやないで。

ここにある答えが唯一の答えやないからな。

他の表現であってもかまわないし、自分の書いた文章で、

『これでもええんちゃうか?』っていうやつは、言えよー。」

先生がこう言うと、学生さんからは、自分の表現が正しいか、質問が出ていました。

このように聞いてもらえると、自分が考えている文章が正しかったか、ちゃんと確認できますね。不安を残すことなく、すっきり後半に進めそうです。

■■■「英語学講義1」後半授業風景■■■

「それじゃあ、後半のシンタックス (syntax:統語論)に入っていくぜー。」

さて、授業の後半では、いよいよネイティブの脳内文法研究の歴史を追体験していきますよ!

まず最初に、先週までの内容の簡単な復習です。

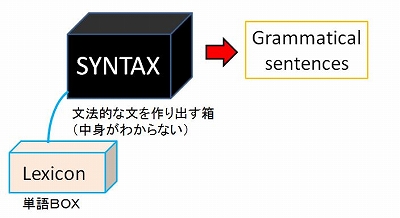

詳しい内容は割愛させていただきますが、先週までの内容では、ネイティブの脳内には、文法的な文を作り出すボックス(SYNTAX)があり、単語ボックス(Lexicon)と協力し文を作っていること、

さらに,

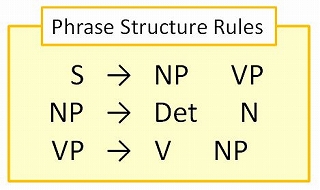

その文には、語順に関するルール(Phrase Structure Rules)が有り、このルールにしたがって、文が作り上げられていること、そのルールだけでは説明できない構文があることまで勉強しました。

※ここでは特別に解説をつけます。

「先週言ったけれども、日曜日辺りに、ノートを見直したか?

見直してなかったら、1週間丸々頭の中が消えてるから、

しっかり思い出さなあかんで。

先週のノートしっかり見てな。

では、今から言うフレーズの樹形図を書いて、

どのPhrase Structure Rulesが使われているか考えてみて。」

履修者は、樹形図を書く練習問題を解きます。

問題に当たった学生さんは、黒板に答えを板書し、先生が全員にむけて解説をします。

前半の文法問題と同じ形式ですね。

さて、せっかくなので、ここからはみなさんも一緒に考えてみましょう!

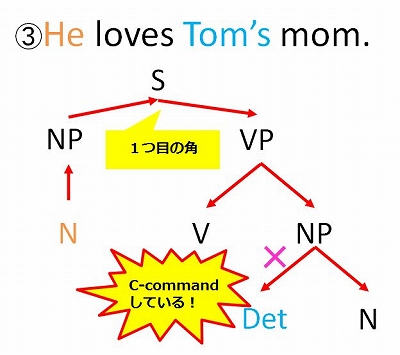

(問)代名詞は、文の内外の先行詞を指し示すことができますが、以下の4つ文のうち、

ネイティブには代名詞=Tomと解釈できない英文が1つだけあります。

それは、どの英文でしょうか?

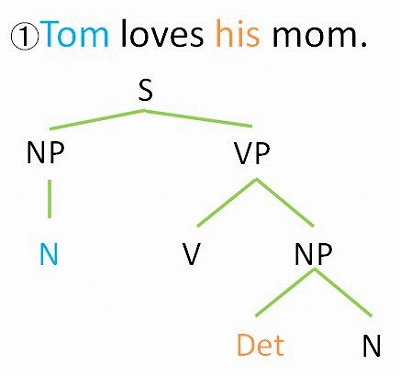

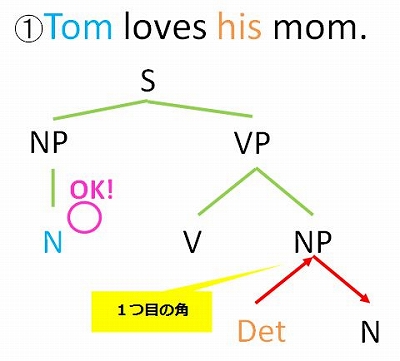

① Tom loves his mom.

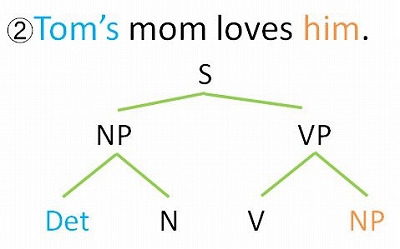

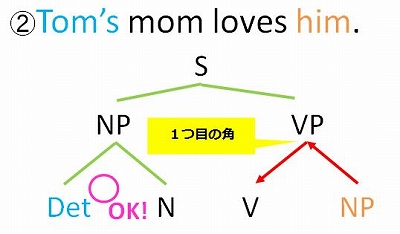

② Tom's mom loves him.

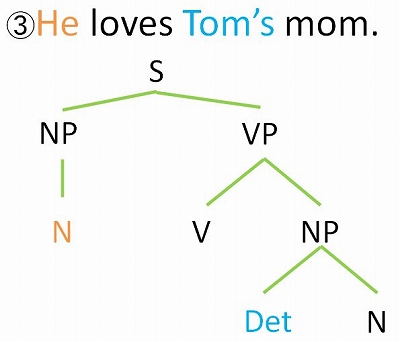

③ He loves Tom's mom.

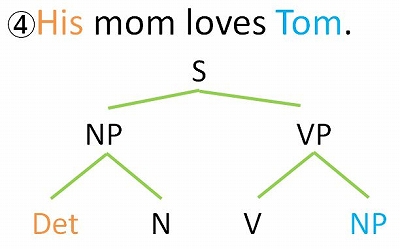

④ His mom loves Tom.

答えは決まったでしょうか?

授業では、どの文だと思うか、履修者に挙手で意見を聞いていました。

答えは、③です。

でも、なぜこの文の代名詞"He"="Tom"と解釈できないのでしょうか?

この問題を考えるために、Phrase Structure Rulesを使い、

樹形図を書いてみます。

皆、作成できました。

さあ、ここから先は、今日新しく習う内容です。

研究が進んだ結果、新しく次の脳内ルールがあることが発見されました。

どんなルールかというと・・・

「代名詞は、先行詞をC-commandしてはいけない」

???

初めてこの授業を聴講したチョッパー子は、反射的に「難しそうだ、分からないかも」と思ってしまいましたが、そこに飛び込んできたのが、先生の言葉です。

「難しいことやってるんと違うで。

丁寧にやっていったら、誰でもできる。

『難しそうなことをやっているから、もうやめとこう』

と思って自分の頭を働かせることを止めたらダメだぜ。」

自ら考えること。

考えることから逃げないこと。

★Bridge★ の中でも、赤楚先生は、授業をするときに、このことを常に念頭に置いていると仰っていましたね。この授業でも、先生は、言葉を替え表現を替え、何度も話に織り交ぜて学生さんに伝えていました。

というわけで、難しそうではありますが、ここは我慢して、続きを見てみましょう!

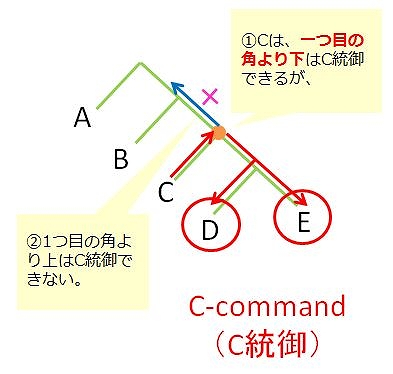

まず、C-command(C統御)とは、何でしょうか。

樹形図を想像して下さい。

枝分かれしていく品詞のうち、図のCに注目して下さい。

Cは、1つ目の角より下にあたるD・EをC統御することができますが、上にあるA・B はC統御することができません。

このルールを、C-commandと呼びます。

ここで、先ほどの脳内ルールをもう一度見てみましょう。

「代名詞は、先行詞をC-commandしてはいけない」

これを、先ほどの4つの文に当てはめてみましょう。

授業では、当たった学生さんが、黒板に樹形図を書いて、先生に添削を受けていました。

"his"からさかのぼって1つ目の角の下に、"Tom"はありません。

これはOKそうです。

これも、"him"から逆のぼって1つ目の角の下に、"Tom's"はありません。

おや?こちらは、"He"から逆のぼって1つ目の角の下に、"Tom's"がきてしまっていますね。代名詞が先行詞をC-commandしてしまっています。

ネイティブ脳内ルールでNGが出るパターンにあたります。

このせいで、③の代名詞は、Tomを指すと解釈できないのですね。

こちらは、"His"から逆のぼって1つ目の角の下には、"Tom"はありません。

この「代名詞は、先行詞をC-commandしてはいけない」という脳内ルールの発見に、30年という歳月が費やされたそうです。

さあ、今日の授業では、ネイティブの脳内では、Phrase Structure Rulesのような線形の考え方だけでなく、階層的な情報を頭の中で扱っているのではないか、脳の中では階層に係わる情報を利用しているのではないか、ということが分かりはじめたところまで研究の追体験が進みました。

どの言語が母語であっても、誰から教えられることなく、私たちは、こういった脳内ルールを持っているのだそうです。こうしたことが、研究の結果、1つずつ発見されていったのですね。

来週は、どのように研究が発展するでしょうか。

赤楚先生が仰っていたように、来週までにノートを見直して、今日の内容を忘れないようにしないといけませんね。

高校までの勉強と違い、大学では、自らテーマを決めて研究することが求められます。

文系の研究の追体験がしてみたい学生さんは、是非、赤楚先生の「英語学講義1」を履修してみてくださいね!

チョッパー子

こんにちは!

七夕も過ぎ、梅雨らしいムシっとした日が続きますね。

そんな折、7月22日(水)より、春学期定期試験がはじまります!

「おっと、嫌なことを思い出させてくれるじゃないか・・・orz」

と思うかもしれませんが、備えあれば憂いなしです。

自分の履修している科目の試験時間はチェックしましたか?

授業を受けていてわからないところがあったら、

今のうちに先生にお聞きして、理解しておくようにしましょう!

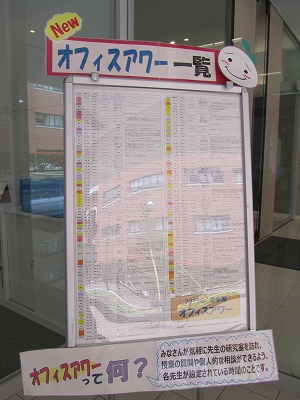

さて、そんな時に活用してもらいたいのが「オフィスアワー」です。

このブログでも何度かご紹介していますので、ご存知の方も多いかと

思いますが、今一度のご案内です。

名古屋学院大学では、学生さんと先生のコミュニケーションを充実させる

ために、オフィスアワーという時間を設けています。

オフィスアワーは、先生方が個別に設定されており、その時間帯に研究室に

待機して下さっているので、授業についての質問や勉強の方法なども、

相談することが出来ます。

教育学習センターでは、先生方のオフィスアワーを一覧にしたパネルを提示

していますので、先生とコンタクトを取りたい学生さんは、是非見に来てく

ださいね!

オフィスアワーは、本学の学生さんであれば、

CCSの「スタッフガイド」からも確認できますので、

そちらも参照して下さいね。

夏休み前の1ヶ月が、充実したものでありますように!

チョッパー子

学生さんと先生を繋ぐ連続企画★Bridge★、今回の先生は・・・

外国語学部 赤楚 治之 先生です。

先生は、2015年現在、学生部長であるとともに、「英語学概論1」

「英語学講義1」などの科目を担当されています。

それでは、先生の思いをご紹介★

赤楚先生の素敵な大阪弁を想像しながら読んでいただけると嬉しいです!

■■■ どんな思いをもって、授業(ゼミ)に臨まれていますか? ■■■

「大学生は頭を鍛える」―― 高校までの暗記中心の勉強やなくて、

「クリエイティブ」になるということやねん。

そう言うたらちょっと大げさなイメージを持つかもしれへんけれど、

要は "自分でものを考えていく力" を身に付けること――

これが、僕がゼミも含めた全ての授業で念頭においていることやねん。

よう授業でも言うんやけど、「人間」って、その誕生から長い時間かけて、

「知」を広げて文明や文化を築いてきたやん。

たとえば、「火」。

火は、最初は神が創るもので、はじめの人間たちはどないして火(火事)

が起きるかなんかわかれへんかった。つまり、当時の人間の「知」をこう

表すと(下図)、「火」は「知」の外にあったちゅうことやろ。

でも、今じゃ、「火」についての知識は十分わかってて、人間は自由に「火」を

作ることができるようになってるやん。

それは、「知」の領域を広げていく中で、「火」はこの「知」の中に入って

いったわけやな。

そんな「知」の広がりの積み重ねが、科学の進展とか、人間の理解の進展

になってきたわけやねん。

この「知」の部分はいままでかなり広範囲に広がってきたんやけど、それでも

やっぱりその外側の部分(=未知の領域)って、21世紀の今になっても

存在してるんや。

高校までは、分かっていること (つまり、「知」の領域) を学ぶ"勉強" を

やってきたわけやけど、大学生にとって大事なことは、そういった未知の部分

に足を踏み出すことやねん。

それは「勉強」やなくて、"研究" と呼ばれる行為やねん。

今ここでは、学問的な側面で話をしたけど、これは学問の世界だけの話やないで。

日常生活でも、会社に入っても、どんな局面においても、

人生って未知のいろいろな問題に出会っていくやろ。

そんな時に大事なんは、自分の頭で解決策を探っていくちゅーことやねん。

大学の時に、その大切さを学んでほしいなって、いつも思ってるんや。

何でも、「枠からはみ出して、新しいものを作っていくぜ!」っていう、

心をもっている若者って、見てて気持ちええやんか。

未知の部分に飛び込んで、「面白い」ことにチャレンジする、そんな力が

「若さ」やん。

そんな学生を育てたいというか、成長の"きっかけ"を与えることが、

教師としての僕が目指していることやねん。

(せやから教師って職業は面白いねん。)

言い方換えたら、夢をもってほしいちゅーことや。

夢ができたら、どうしたらその夢リアライズ(現実化)できるか とか、

今の自分の力がココやったら、さらに高みに行くにはどうしたらいいんや、

そんなこと考えるやろ、頭働かせんとあかんやろ。

せやから、学生には、

大学で夢を見つけて、自分を広げる4年間を送ってもらいたい

そう思ってんねん。

◆先生の授業・ゼミのスタイル

毎回の授業は、テクニカルな部分があるんやけど、そのテクニカルな部分

を覚えろと言うんやなくて、その元になっている、「未知」の部分に切り

込んで行った視点(「クリエイティビティ」)の大切さというものを、学

生に分かってもらうのを目指してるんや。

例えば、「英語学講義1」の授業では、 "僕らの先人は、ヒトの脳内文法

にどのようにメスを入れていったのか"という認知科学の研究の歴史を学生

たちに追体験してもらうねん。

「英語学講義1」は90分の講義科目だけれど、集中力はそんなに長くもて

へんから、二部制に分けて、単調にやらないように工夫してんねん。

前半は、いわゆる和文英作で英語のスキルをあげることを勉強をして、

後半で、講義をやるんや。

講義って言っても、絶対に一方通行にならへんように、学生の反応にいつも

アンテナ張りながら、すすめてるで。

教え込んで学生に問題を解かせる、いわゆる「勉強」の部分もあるんやけど、

それよりも、先人がどのようにしてヒトの言語の解明に迫っていったのか、

とか、なんで今こんなことをやっているのかを全体の流れの中から見失わさん

ようにするのが腕の見せ所やねん。

見た目もそやけど、授業に集中させるタイプなんで、イメージがコワイとか

言われんねん(笑)

せやから、逆に委縮させへんよう気を使ってるで。

若い時は、年齢も近いので、それだけで自然と緊張緩和になるんけど、

年齢が上がってくると、若い学生たちに教えるのはチャレンジングやなって

思うときも正直あるで。

いかに、若い時と同じように、学生たちと接することができるか。

これが僕の課題やな。

ゼミの時間も同じで、自分の頭で考えて、問題に切り込んでいくことが

できたら、僕のゼミでは合格や。

その為には、自分のエネルギーを注ぐものをしっかりと分かっとかなあかんよね。

嫌々卒業論文を書かなあかんと思ったら、頭働けへんし。

"好きこそものの上手なれ"で、自分が「コレやってみたい!」と思えるものが

見つかったら、「もっと良いものを出したいな」とか、「一度こうしてやって

みようかな」とか、頭が働くやろ。

学生はみんなひとりひとり、色々な考えを持ってるし、自分の関心のあること

や好きなことやったら、やっぱり一生懸命、いわゆる「勉強」できるんや。

そうして勉強すると、「ここまでは分かってる」「ここからは分かってない」

っていうことが自分でもわかってくるから、そこから未知の領域に踏み込んで

いくことができるねん。

「こういう問題がある、この問題を解くには、こうやったらええんちゃうか」

って、とりあえず自分でやってみるねん。うまくいく場合もあるし、あかん

場合もあるよ。

そういった試行錯誤をしながら頭のシナプス、ネットワークを広げていくんや。

そのようなやり方って大学生にとってはめちゃ重要なことなんや。

各学生によって到達レベルは違うんやけども、みんなをその段階にもっていく

っていうのが、僕の目標やねん。

そのためには、「問題意識を持ちながら大学生活を送る」ということやな。

問題意識は、何もアカデミックなことである必要はないんや。

人生のことでも、趣味のことでも、興味あることやったらなんでもかまへんのや。

今年で勤めて27年になるけど、やっぱ名古屋学院大学ってホンマに優れた大学や

思てる。

学生は、素直で、打てば響くからな。

"伸び代"が大きい学生いっぱいおるで。

その伸び代を無駄にせんように、ちょっとでも動機や刺激を与えて、充実した

4年間を過ごして社会に出てもらうのが、教員の役割や。

しかもここの大学にはそう考えてる先生いっぱいおるもんな。

せやから、学生のみんなも名古屋学院大学を誇りに思ってほしい思ってんねん。

名古屋学院大学出てホンマによかったって言ってくれる卒業生たくさん見てきた

けど、みんなにもそう感じてほしいんや。

最後に一言。

みんなひとりひとりが誰にも負けへん宝もの持ってるんや。

あきらめたらあかんで。

夢、見つけや。

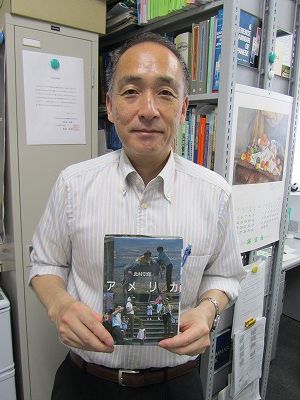

■■■ 先生のお薦め本 ■■■

赤楚先生から学生さんに今、一番お薦めの本は・・・

『アメリカ』

北村 崇郎 著 筑摩書房

著者は、既にお亡くなりになっていますが、本学で教鞭をとっていた北村先生のご著書です。

本学に外国語学部が開設された際、信頼のおける留学先を開拓するために、各地を奔走して

下さったのだそうです。

非常にユニークな先生で、その先生が"アメリカをよく知っている日本人"として書かれたのが

本書なのだとか。

世界の出来事や歴史、これから留学を考えている学生さんには、この本を是非にとのことで、

お薦めいただきました。

絶版になっている本ですが、本学の大学図書館にありますので、是非手にとってみて下さいね。

■■■ 今日の一枚 ■■■

今日の一枚は "先生の宝物"!

『Hey!Say! JUMP の4/ 29発売の新曲シングル(サイン入り)』

このアルバムの中の「我 I Need You」という曲、なんと先生の甥っ子さんが

作詞作曲・編曲されているそうです。

よーく見てください、(甥っ子さんの)サイン入りなのですよ★

先生のお話にあったような、自分の夢を持って行動している方のお1人ですね。

※ ※ ※

自分の世界を広げたい学生さんは、是非、先生の研究室を訪ねてみて下さいね。

チョッパー子

先日、キャリアデザイン2aで、本学職員が2週続けて就職活動について講話しました。

本学OBで瀬戸キャンパス総合事務部の小西崇之は【本学卒業生として後輩への就活アドバイス】をテーマに話をしました。

◎大学生活4年間について

〇"敬神愛人"とは

⇒ 他者に優しく、謙虚であれ!

〇大学時代の勉強について

⇒ 後悔のひとつ!

⇒ 何に役立てられるかを考え

ながら、学ぶことが大事!

◎ 就職活動の準備について

〇自身の就活について

⇒ 企業研究など

〇就活準備について

⇒ 準備は大事!

◎大学での仕事について

〇瀬戸キャンパス所属の教職員数

⇒ 教員...43名 職員...21名

⇒ この人材の経験値・情報量を活かさなければ、損!

〇卒業生が職員であるということ

⇒ 母校愛の発露→母校への感謝!

〇ためになった!

〇就活するうえで大変参考になった!

〇残りの大学生活を有意義にしていきたいと思った!

〇他人に対する思いやりの大切さを教えてもらった!

と感想を頂きました。

小西さん、お忙しい中、お話いただき、

『ありがとうございました!』(*^。^*)

翌週は瀬戸キャリアセンターの青木が担当しました。

テーマは【就職とは? 就職活動とは?】。「何故就活をするのか?」から始まり、就活の流れ、スポーツ健康学部の先輩の就職先などをお話ししました。

授業の前までは『就活』なんてまだ先だ。。と思っていた学生さんも多かったのではないでしょうか?

授業を終え、学生さんたちからは、

〇現実の厳しさを知った。

〇就活には、勉強だけなく、コミュニケーション能力も大切だと思った。

〇就活には、早めの準備がとても大切だと思った。

と感想をいただきました。

この時期に話が聞けて、大変良かったのではないでしょうか?

キャリアデザインの授業を活用するなどして、早めの準備を心掛けてください(*^_^*)

また、これをきっかけに、今後も相談などありましたら、気軽に『キャリアセンター』へ足を運んでください(*^_^*)

瀬戸キャリアラ