本日(10月13日)予定していたオルガンアワーは台風19号の影響により授業が休講となった関係から中止させていただきます。

お気をつけてお過ごしください。

「授業」と一致するもの

学生さんと先生を繋ぐ連続企画★Bridge★、今回の先生は・・・

経済学部 榎澤 幸広 先生です。

それでは早速、先生の"思い"をご紹介します★

■■■ どんな思いをもって、授業に臨まれていますか? ■■■

■学生に望むことは?

僕が学生に望むのは、まず"楽しんでほしい"ということです。

小さいころからの積み重ねで、"勉強"という言葉自体に、「無理やり覚えるもの」とか、「大変なもの」というイメージがあると思いますが、授業を楽しんでほしいんです。

どんなに良いことを言っても、楽しくなければ通じないと思うんです。

なので、授業では、新しいことや、自分とは違った考え方がある、ということを知る喜びを味わってもらうことを意識しています。

そのためには、僕が楽しくないといけない(笑)

自分の楽しさ、嬉しさが伝わって、共有できる空間だと思うから。

学生には、授業で話をしたことについて、自分で考えてほしいと思っています。

僕の意見を良いと思うのか、それとも違うと思うのか、話の後に考えてほしいんです。

聞いてただ覚えるだけではただのクローン人間ですよね?

そうではなくて、「あの人の言ったことは、どういうことなんだろうか?」と考えてほしい。

それも、感情的にではなく、「なぜあの人の意見を良いと思うのか」「違うと思うのか」自分で理由を探していく。「間違っている」と思うのであれば、感情的に「ダメだ!」というのではなく、しっかりとした根拠を持ち、理由をつけて、授業の内容を発展させて考えてもらいたいと思っています。

理由をつけて自分の意見を確立するためには、基本知識がないといけません。

僕は、法律とか憲法が専門ですけど、それだけじゃなくて色々、歴史とか、計算とか。

小・中学校でやったことって、案外、考える能力を活かす時に必要になってくるので、基本で欠けているところがあれば、自分で補っていってもらえるといいのかなって思います。

■先生の授業には、マンガの一コマなどが使われるということですが。

僕はマンガが好きで、たまたま思い付いて、大学の講義を始めたころから続けています。

自分が楽しくないと、相手に楽しんでもらうということが出来ないと思うんです。

マンガ雑誌を読む時には、「ここ使えるかな?」と考えながら読んでいますし、

某レンタル店のレンタル単行本のTOP10はだいたいおさえるようにしています(笑)

学生からも「どんなマンガが面白い?」って意見きいて、授業に活かしています。

■先生の授業スタイル

15回の授業を1つの小説のようになるように意識していています。

欠席すると物語が途中で切れてしまうから、よっぽどの理由がない限り休まないで、と毎回言っています。

1回1回の授業も流れを意識していますが、マンガを使うのは最初の方ですね。

憲法や法律というのは、一般常識が書いてあるので、かいつまんで言ってしまえば難しくはないんですが、言葉尻が難しいんです。だから、いきなり「民法○条に●●と書いてある」と言われたってイメージがしにくいんでね。それを、最初にマンガを使うことで、映像でイメージが入って来やすくしているんです。

その事例で使えそうなマンガがなければ、新聞記事を使ったりもします。

僕は、履修者が確定したら、最初にアンケートをとっています。

どんな履修者がいるのか、現在の法律に関する知識はどの程度か、人となりを知りたいので。

このアンケートによって、授業内容を調整していきます。毎回授業では何かしら書いてもらうので、それも見ています。 翌週、書いてもらったもののいくつかを「こういう意見があったよ」と、取り上げたりしたりします。質問があった場合には答えたり。 それによって、次の週の授業の進め方を変えたりもします。

200~300人履修者がいる時によくやることがあります。

まず、僕が問題を作って、これについてどう自分は考えるか、というのを書いてもらいます。

その後、隣の人と交換したり、最低3人以上の履修者と意見交換して、その人の意見をまとめてもらう。こうすることで、僕だけの意見ではなくて、自分と同年代であったり、同じ授業を受けている人・同じ空間を共有している人たちと「同じ問題解いても、自分と違う回答が出るんだ」という体験ができて、意見が多様だということを知ってもらえるので。

あるいは、マンガや新聞記事を読んで「これを読んでどう思う?」っていうのを何人かに当てるだけでもだいたい2~3通りは違う回答がでてくるので、それをもとに授業を進めていきます。

■学習環境面への配慮にも定評がありますが?

僕は、私語は許しません。

このような授業中のルールを作る時は、必ず、「なんでこうするのか?」という理由は告げるようにしています。

僕は、一生懸命授業を聞こうとする・理解しようとする学生を大事にしたいと思っているので、私語はみとめません。

過去に僕は、視覚障がい者の学生を受け持ったことがあります。

その子は耳のみをたよりに一生懸命聞いていて、ひそひそ話程度の私語でも、学習の妨げになるという相談を受けたことがあります。視覚障がいとまではいかなくても、耳の聞こえる・聞こえないは人によって違いますし、目だってそうです。

そういう人がいるということを、学生のみなさんにも意識して欲しい。

理由を話すと、みんな理解してくれますし、忘れてしまっても何度も言うようにしています。

遅刻も、基本10分以上は認めません。

授業開始10分以降は鍵をかけます。

本当は遅れないでほしいですけど。

これも、授業の最初から一生懸命授業を受けている人のための措置です。

遅刻を認めてしまうと、平気でまばらに入ってきて、入口にプリントが置いてあっても、僕のところに「プリントください」と言ってくる。その度に授業が中断されて、「今どこまで話したっけ?」という状態だと、授業が進まないですよね。 お手洗いなんかは、その時の体調もありますし、自由に出入りしてもらっていますけど。

私語と遅刻の禁止の徹底は、授業アンケートでも、好評な点です。

■教えていて、一番楽しいのは?

身を乗り出して聞いてくれたり、最後に書いてもらった時に、内容が通じてたり、きちんと批判回答をしてくれたり、1年生の時に僕の授業を受けていて、その時は意味がわからなかったけど、3年生4年生になって、あの時僕が言ったことの意味がわかったということを伝えてくれたりする時が嬉しいです。

■■■先生のお薦め本■■■

今回は、たくさんご用意いただいた本のなかから、ジャンルの違う2種類の本のご紹介です!

『Baby Steps』

勝木 光 著 少年マガジン

テニス協会お薦めの、テニスマンガです。

身体的には特に恵まれておらず、本来テニスに向いているとは言えない主人公が、一生懸命努力して強くなっていく。努力の方法がユニークで、主人公は、(もちろんトレーニングもするのですが、)ノートを取って、相手を分析して、たくさん工夫して強豪を倒していくという新しい切り口のマンガなんだとか。弱くても、工夫や努力次第で強い者を倒すことができるのだ、という考え方が参考になるので、お薦めだそうです!

『綾瀬はるか「戦争」を聞く TBSてれび『NEWS23』取材班編』

岩波ジュニア新書文庫

先生からは、このようにご紹介いただきました。

『世界の流れというのは、戦争の体験者が少なくなってくると、どうしても戦争の方に傾いていくんです。

若い時というのは、何も知らないから、「相手が攻め込んできたら、いざという時に戦争したってしかたないだろう」とか、「売られた喧嘩は買う」といった、血気盛んな反応になってしまう。

だけど、売られた喧嘩を買う時って、普通に路上で喧嘩が起こった時だって、どちらも傷ついたり、悪ければ死ぬこともありますよね。戦争ってそれがとんでもなく大きくなるわけで、もっと戦争を回避する方法や、過去の経験から学んでいかないと、いつまでも同じことを繰り返すだけなんです。

それって多分、賢い生き方ではないですよね。

自分の夢を見つけたり、友達をつくったり、結婚して家庭を持って、幸せに過ごせるはずだった人生が、戦争で全て簡単に断たれてしまうんです。簡単にこの道に進むべきではない、この道にいくべきではないんです。

この道に行かない為に歴史から学ぶ必要があるわけですが、それが僕たちの年代からは欠けていると思うんです。

憲法とか、法律の勉強って、過去の過ちを繰り返さないために、みんながトラブルを未然に防ぐためにはどうしたらいいかということを踏まえてルールが作られているので、ルールだけ見てもわからないんです。

なので、ルールを知るためには歴史、特に戦争の歴史を知ることが必要なんです。

いさかいとなると、どうしても相手のことにばかり目を向けがちですが、「戦争をする」と決めるのは、国の偉い人達です。戦争の体験を踏まえるなら、政治家の人達は、できるだけ世界と仲良くする方法を考えなくてはいけないんです。

これは、いいなりになるというのとは違います。

戦争は回避しなくてはいけない。

この本が、学生一人一人がそのことを考えるきっかけになったらいいと思います。』

■■■今日の一枚■■■

今回は、先生の大好きな広島カープの、赤いかばんです。

小学校の頃に、「赤ヘル打線」といって、広島カープの打線が凄く強かったのだそうです。

貧乏球団で、どんなすごい選手も他球団に比べると格段に給料は安いし、その給料も市民やファンに支えられてきた経緯があるけど、練習の虫が多くて強い!

そんな姿にあこがれて、それ以来のファンだそうです。

ちなみに、赤は、先生のお好きな色なのだとか♪

お話を伺って、平和で豊かな現代こそ、法律や憲法、そしてその根底にある歴史に目を向けて、忘れないようにしながら未来を考えないといけないな、と改めて感じました。

憲法や法律について、自分たちの生きる社会について、考えるヒントがほしい人は是非、榎澤先生の授業を履修してみてくださいね。

聖書にも、「悪から遠ざかり、善を行い、平和を願って、これを求めよ」とありました。(ペトロの手紙一 3章11節)また、その少し前の節では、「皆心を一つに、同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く、謙虚になりなさい」とも書かれています。そのようにして、戦争のない世の中にしたいものですね。

次回の★Bridge★も、お楽しみに★

チョッパー子

台風によるオルガンアワー休止のお知らせ

本日(10月6日)予定していたオルガンアワーは台風18号の影響により授業が休講となった関係から、暴風警報が発令されているため中止させていただきます。

お気をつけてお過ごしください。

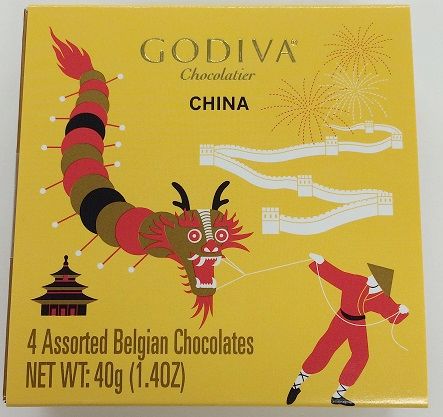

みなさん、こんにちは。大学院事務室安東です。

大学院の授業をご担当いただいているI先生より、お土産をいただきました。

ゴディバ CHINA です。

中国らしい絵柄がかわいいです。

世界のいろんな地域のGODIVAの箱を見てみたくなりました!

もうひとつは、この秋、本学通信制大学院にて英語学の博士号を取得された修了生の方からいただきました。

地元のお菓子を贈ってくださいました。

(通信制大学院は、場所を選ばずに自分のペースで学べるので、愛知県外の院生が大半です。)

このお菓子、ご存知ですか?

下のピーナツがはいったせんべいが「五月ヶ瀬」です。

福井県の銘菓で、私が大好きなおせんべいです。

高速のサービスエリアなどでも、必ず販売しているメジャーなお菓子ですが、

類似しているお豆のおせんべいのなかでも、群を抜いて美味しいです(と私は思います)。

福井県に行ったら、ぜひ食べてみてくださいね。

秋学期がはじまりキャリアデザイン3bの授業がありました。

1回目はキャリアセンター担当による【就職・進路ガイダンス】を行いました。

☆大学生の就職を取り巻く環境

・本学卒業生は全国平均より高い就職率となっている。

・前年度より採用状況が好転している。

☆採用スケジュール変更

・現3年生の学生さんより企業との接触期間が3年生の3月となり、解禁から

選考までの期間が短くなり、解禁と同時に説明会が開始になる見込み。

☆皆さんが今からすべきこと

・自己分析、業界・企業研究、筆記試験対策をする。

・キャリアデザインの授業を受け、就活のノウハウを修得する。

・就活レベルアップ講座や就職サイトを利用する。

☆教員採用試験・公務員試験受験者は

・教職採用試験受験者も民間企業の就活を始めておく

⇒民間企業の活動が役に立つ

・国家公務員総合職の試験日程は1ケ月繰り下がる。

(その年度の4月以降に発表がある)

・スポーツ・健康に関する業界への就職は

毎年2~3割です。多くは幅広い業界への

・大学院への進学

☆スポーツ健康学部生のセールスポイントと弱点

・コミュニケーション能力とバイタリティを備えている。

(気さくな人柄・定義正しさ、 精神的な強さが培われている)

・経済や社会に関心が薄い。(ニュースを見て社会の動きをつかもう)

☆キャリアセンターでは卒業までに就職するように指導

・大学卒業時が就職に最も有利

☆瀬戸キャンパスの有利な環境を生かそう

・少人数キャンパスの利点⇒個別支援を重視しています。

気軽にキャリアセンターまで足を運んでください(*^_^*)

この様な内容での話しをした後、

【リクナビ】・【マイナビ】の方々より、

就職サイトの特徴や、利用方法など

の説明をしていただきました。

11月からは、『就活スタート個人面談』を実施します。

(10月下旬から予約受付)

瀬戸キャリアラ

みなさん、こんにちは。

大学院事務室安東です。

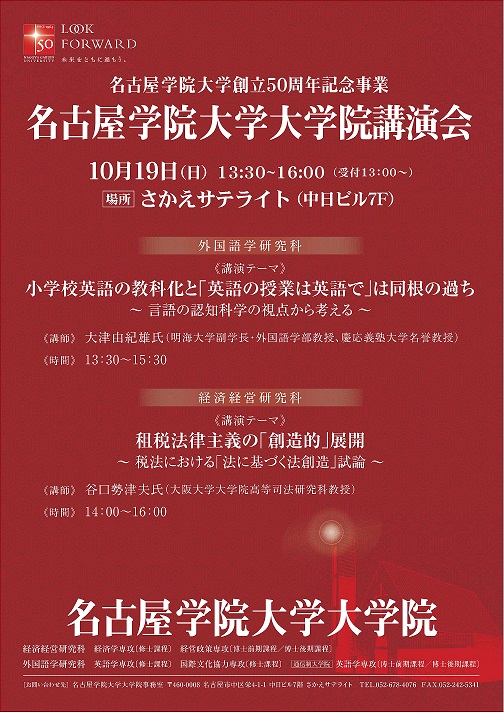

2014年、名古屋学院大学は創立50周年を迎えます。

今年度は50周年記念事業としてさまざまな催しが行われます。

そのなかのひとつとして、大学院は、経済経営研究科、外国語学研究科それぞれの講演会を行います。

10月19日(日)

13:30~15:30 <外国語学研究科>

小学校英語の教科化と「英語の授業は英語で」は同根の過ち~言語の認知科学の視点から考える~

講師 : 大津由紀雄 氏(明星大学副学長・外国語学部教授、慶應義塾大学名誉教授)

14:00~16:00 <経済経営研究科>

租税法律主義の「創造的」展開~税法における「法に基づく法創造」試論~

講師 : 谷口勢津夫 氏(大阪大学大学院高等司法研究科教授)

どなたもご参加できますので、お気軽にお申込みください。

本日から授業と同時にチャペル行事もはじまりました。ということは、週明けの月曜日はオルガンアワーです。

テーマを何にしようかと悩んで、昨年、一昨年はどんなテーマにしていたのかと見直してみました。どちらも夏休み中に勉強したことをテーマにしていました。きっと「新しい知識や感動をすぐに伝えたい!」となっていたのでしょう。

そこでテーマは「詩編歌」です!←この夏に学んできたテーマです。

旧約聖書の詩編をもとにしてつくられた讃美歌などをプログラムに予定しております。

9月22日(月)12:40~名古屋キャンパスチャペルで行います。

曲の途中での出入りも自由です。ぜひお越しください。

今回は、経済学部教授 児島完二先生の13週目7/8(火)1限 情報経済論にお邪魔しました。

児島先生の授業は、本学独自のICTシステム(=CCS)を全面的に取り入れたスタイルです。

先生のシラバスには 【学習到達目標:「実力がつく」授業を目指します。ネットワークの関連知識では、講義開始時よりも理解が深まるようにします。具体的には、就職活動や社会で活躍する時に必要となる情報ネットワークに関する基礎知識を確立します。】 と記載があり、昨年12月に掲載したBridge No.3のインタビューでは、 「いかに全体の満足度を高めるかが腕の見せ所!」と授業に対する思いを話して下さっています。

そんな児島先生の、履修者100名で大教室での授業をご紹介します。

この授業の一部ではパソコンを使いますが、児島先生はパソコンの代わりにスマートフォン(以下、スマホ)の使用を許可しています。スマホからもCCSにログインできることは学生の皆さんもご存知ですね。

先生の授業は、課題(宿題)や授業内の小テスト、その日の授業の理解度調査までもCCSのメニューを活用して行っているのが大きな特徴!

どのようにCCSを活用しているのかを以下にご紹介します。

①「予習」と「小テスト」

この授業を履修している学生さんは、日頃から「授業の予習をCCSの「自学自習」システム」で行います。選択問題が10問程度設問されており、これを予め解いておくことで授業の内容も頭に入りやすくなります。

(^^)予習していれば満点取れるはず!

問題を解く様子→

スマホなら移動中やちょっと空いた時間にサクッと問題を解くことができますね!

②提出課題(宿題)の評価・講評

小テストが終わると次は先週の宿題でもある「ミニッツペーパー」の評価が始まります。

先生は、提出された解答の一覧をスクリーンに映し出し学生に紹介していきます。良い解答は褒め、そして何が良いのかを皆で共有します。逆に、良くなかった解答は、何が良くないのかを説明し共有します。「答えが間違っている」という指摘ではなく、内容は合っていても自分の言葉で書けていないもの(インターネットで検索して貼付けた誰かの文)だったり、箇条書きの解答はnot goodと評価されます。学生は、紹介された解答が自分のものとすぐに気づき、ドキッ!とします。もちろん、他学生の解答も集中して見ています。しっかり説明されるので、自分の解答でなくとも、参考になります。

1対多数の授業であっても、1対1の気分になれる工夫がここにあります。

③授業の進行はiPadで

今日の授業テーマは『#13 Webの進化と社会の変化』

世界的に有名なGoogleをモデルに話が進みます。Googleがいかにして私たちの社会、特に経済社会に変化や影響を与えてきたかという内容です。

そして、授業を進める先生の特徴がここにも!

授業の内容や資料は全てiPadに用意されていて、先生は手元のiPadの画面を、プロジェクタを使ってスクリーンに投影しています。先生が「ここが大事!」など強調させたいときはiPadのアプリを使ってPDFの画面に書き込むとそのまま投影されます。話の流れに沿って強調されるので、学生の皆さんにとっても、すぐ分かる上に見やすくて、理解しやすいようです。

ほぉ~!ハイテクな時代ですね~(゜o゜)!!

授業内容を終えると、本日投影したiPadのスライドを一通り復習します。

もしも板書が追いついてなくても、同じスライドをもう一度見ることができるのは嬉しいですね!先生自身にとっても、パソコンより準備が簡単で、手軽に授業で使える所がiPadの魅力の一つなのだそうです。

④宿題(ミニッツペーパー)

復習の後は、今日の宿題となる「ミニッツペーパー」に取り掛かりました。

■本日のお題は『Googleの検索技術であるページランクを授業で説明したように簡潔に述べる。』

お題は授業の冒頭でも、「今日の課題は○○だからしっかり授業を聞いておいてください」と、予め案内がありました。

学生の皆さんは提出期限(当日22時まで)にこれを仕上げなければなりません。

みんな頑張れ!

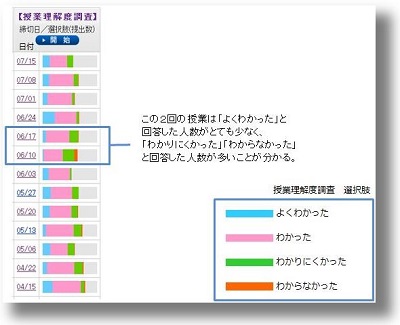

⑤学生の理解度に沿ったおさらい小テスト

今回は授業の最後におさらいの小テストも行いました。もちろん小テストはCCS上にありますので、各自パソコン or スマホ で解答します。

この小テスト、実は学生のみなさんが 毎授業後に行っているCCSの「授業理解度調査」の結果をもとに、児島先生が必要に応じて実施しているものだそうです。当日の授業の理解度を学生の皆さんが4択の中から回答します。

毎授業後に行っているCCSの「授業理解度調査」の結果をもとに、児島先生が必要に応じて実施しているものだそうです。当日の授業の理解度を学生の皆さんが4択の中から回答します。

「わかりにくかった」「わからなかった」という反応が特に多かった回の授業内容を、この小テストで振り返り、フォローすることで、学生の皆さんにより理解を深めてもらえるよう工夫されているのです。

このように様子を見ながら先生が察知して工夫してくださるので、「自分だけが理解していないのかも・・・」「先生に分りませんと言えない」などの不安な気持ちを抱える学生も、安心して取り組むことができますね。

そして、ここでも特徴を発見!

小テストの回答率や残り時間などを示す画面がスクリーン上に映し出されています。

この授業の履修者数に対し、今テストを行っている受験者数やその回答率が一目瞭然!

実はこれで "真の出席" も分かっちゃいますね (-_-)!!

この日も、授業が終わってから当日22時までに学生の皆さんは「授業理解度調査」をポチっとクリックして先生に自分の理解度を伝えました。これこそ、先生と学生とで『授業をより良いものにする働きかけ』の一つですね!

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

この様に、児島先生の授業は、本学独自のICTシステム「CCS」を駆使した、

「分かる・身につく・力になる」授業でした! CCSという有効なツールと先生の工夫で、大人数の授業がスムーズに行っていてすごい~!

ブログを読んでみて気になった経済学部生の方は、是非、先生の授業を履修してみてくださいね。

チョッパー子

みなさんこんにちは

毎日が敬人愛人カシスオレンジです

はい、そうです

でました

7月26・27日(土・日)は名古屋学院大学オープンキャンパス2014が開催されました!!!!!!

( ^▽-)∠※☆オメデトォ~(*゚▽゚ノノ゙☆パチパチ

ディスカバー!NGU

セグウェイ体験

美味しいお昼ご飯 ロコモコ丼&油淋鶏ランチ

NGU国際文化祭

レディーストーキング

はい

まさかの二日連続オープンキャンパスです。

当日は、大勢の高校生や父兄のみなさんで大学内が賑わいと活気がありました。

模擬授業は大盛況だったようで、図書館から大勢の人が教室に入っていく姿が見えました。

法学部資料室にもドアを開けていると、学生TAの方が高校生さん達をつれて入ってくださいました。

ICカードのドアの開きが早いと面白がっておりました。

「あの頃は、ハッΣ(゜ロ゜;)!! 」 という間に月日は過ぎるもので

高校時代から含めると通算5度目のオープンキャンパス

ただいたずらに赤いポロシャツが増えていきました。

来年は、この赤いポロシャツが着られないのかと思うと

目からポロポロと赤いポロシャツの思い出がよみがえります。

今年最後となるとやっぱり寂しいもんですね(・Д・`)

これから大学生になる高校生の皆様へ

4年間は、あっという間です

たくさん勉強し、たくさん遊び、たくさん本を読んでください

そして

どこの大学でも、どこの学部でも

悔いのない充実した4年間を過ごしてください

それでは、今日は笑い声のする法学部資料室から

(名古屋の学生サポーター カシスオレンジ)

今回は、スポーツ健康学部1年生の『キャリアデザイン1a』

で15Sの深谷浩史さんと若村彩子さんを招き、

後輩たちに「大学生活に関する話し」をしていただきました。

先輩のお二人からは、『どのような大学生活を送ったかで、

より良い卒業後が見えてきます!』とお言葉をいただきました。

皆さんからの質問に先輩が答えるという形で進められ、

先輩からの生の声に興味深く耳を傾けていました。ね(*^_^*)

授業後、キャリアデザインの山崎先生は『1年生にとってとてもためになる時間

だったと思います。』と、しみじみ良かったわ~!と感想を述べられていました。

学生からは『今日来て良かった!』など前向きな感想をいただきました。

瀬戸キャリアラ

学生さんと先生を繋ぐ連続企画★Bridge★、今回の先生は・・・

商学部准教授 三輪 冠奈 先生です。

三輪先生は、2014年7月現在、入学センター委員をしていらっしゃいます。

それでは早速、先生の"思い"をご紹介します★

■■■ どんな思いをもって、授業(ゼミ)に臨まれていますか? ■■■

思いは2つ。

●コツコツ積み重ねることの重要さを実感してもらいたい

●知識の引き出しをたくさん持ってほしい

授業ではパソコンを使いながらプログラミングをする実習が多いです。この形式の授業だと、学生はコツコツ積み重ねることの重要性をけっこう実感しやすいんです。少しずつ課題を出すので、最初は全然できない子も回数を重ねていくうちにどんどん出来るようになってきて、「ちょっとおもしろいな」と言ってくれるようになります。

"おもしろいな" とか "技術を修得している感覚" を学生に「実感」してほしいし、させたいと思っています。

私自身の大学院入学式のとき、大学総長の式辞でこんなお話を聞いたんです。

「知識というのは、それぞれ細かいものがたくさんあるけれども、でもそれがいつか繋がるときがやってくる。だから1個ずつの知識というものをしっかり覚えていく必要があるよ」と。

その時は、ただただ「ふんふん、そうなのか~」と思う程度でしたが、実際に、歳を重ねていくうちにその知識のひとつひとつが繋がりだして。

「あぁ、あの時言われたことはこういうことだったのか!」と何年も経ってから実感しました。学生時代には感じていなかったことをね。

だから、現学生にも伝えていきたいな、と思っています。

「知識はいつか繋がることがあるから、知識の引き出しを持たなければいけないよ。いつ役立つかは分からない。でもそれがちょっとでも役にたつ時が来るので、勉強をしっかりやってくださいね」と。

●●● 授業やゼミへの取り組み ●●●

ゼミでは勉強にプラスして、自分で考えて伝える力を身につける3分間スピーチ をしています。きっかけは、就職活動の対策です。なかなか自分のことを話せないという悩みを持つ子が多くて。じゃ、その練習になるような事をしよう!と思いました。まずはビジネス関係の記事や雑誌を課題として読んでもらい、それを要約し、自分の考えをまとめる練習をしています。そしてスピーチ。テーマは自分の興味があることだったらなんでもよしとしています。アルバイトのことや趣味の車のこととか。最初は学生も3分は長いと感じているようですが、話すテーマが決まればあっという間のようです。震災のことから、左利きがいかに不便かなんて話まで、様々です(笑)

「なるべく 自分の言葉 で頑張って話してください」と伝えています。

今後は、より就職活動に生かせる内容に近づけるように、徐々にテーマを変えていこうと思っています。

他に、パソコンを使って"シミュレーションモデル"というものを作っています。例えば、工場で物を作るラインの工程をモデル化したり、コンビニエンスストアでの人の動きをモデル化したり。ゼミ生たちは今、どういうモデルを組むか勉強していますが、とても難しいことなのでみんな苦戦しています。完成形を見ると、すごく華やかでいいものなんですが、そこに辿り着くまでは、実はすごく地味な作業。モデルを組むにはすごく時間がかかりますし、何度も実験をしたり膨大なデータを収集・分析しなければなりません。ですが、その地味な作業の答えというのはすぐには出ないということも理解してもらいたいんです。試行錯誤しながらそれでやっとたどり着いたものが、達成感のある、そして成長できるものなんだ、ということを実感してほしいと常に思っています。

先生が大学生の時に買われた本を紹介して頂きました。

『夢を実現する3冊の手帖作り』

中山庸子著 講談社SOPHIA BOOKS

この本は、"読む"というより、この本の考え方を是非参考にして欲しいです。単純に言えば「夢ノート」を作るための本。「夢ノート」とは自分の叶えたい夢を書いていくもの。それが小さな夢でも大きな夢でも構いません。例えば、明日チョコレート買いたいとか、将来パイロットになりたいとか・・・。些細なことでもどんどん、どんどん書いていくことで、ぼやぼやっとしていた自分の夢や考えが具体的になってきます。逆に、自分が本当に達成したいものが何かということが分からないと、結局は夢や考えを達成できません。だから思いを常に整理する為に重要だと思った本です。

★先生ご自身も、この本をもとに「大学院に行くぞ」「5年後には大学院で博士号をとるぞ」「10年後にはちゃんと仕事してるぞ」と夢ノートに書き込み、❝ あの頃 ❞ の夢を実現されています!! 素敵!

■■■ 今日の一枚 ■■■

今回の写真は、"卒業ゼミ生からのプレゼント"です。

今年の卒業生たちがオリジナルの写真立てを作ってくれたそうです。その写真立てに自分たちの写真

授業のタイプに合わせて様々な取り組みをされている三輪先生。授業を受けた学生さん達は、後から振り返った時にきっと、頑張ってきた自分を実感できるだろうな・・・と思いました!!

興味を持った方は是非、先生のオフィスアワーに訪ねてみましょう!

次回の★Bridge★も、お楽しみに★

チョッパー子

みなさん、こんにちは。大学院事務室安東です。

さて、先週末7月12日(土)は企業経営特別研究の日でした。

今回は、横浜からお越しいただきました。

㈱メディア新日中 代表取締役の焦楊 氏です。

焦楊さんには、昨年度も講演をお願いしました。

話し方が非常に穏やかでありながらも明瞭で、非常に聡明な方です。

中国の歴史や経済改革、経済発展の経緯を踏まえた上で、

現在の中国のメディア産業、インターネット産業などについて

お話しいただきました。

学生からの質問がたくさん出ましたが、すべてに丁寧にお答えいただき、本当に感謝しています。

土曜日開催ということで、学生は1時限から4時限(9:30~16:45)までみっちり授業を受けた後、

この講義を3時間受けるというハードスケジュールでしたが、

集中力が途切れることなく、聞いていたようです。

焦さん、本当にありがとうございました!!

みなさん、こんにちは。大学院事務室安東です。

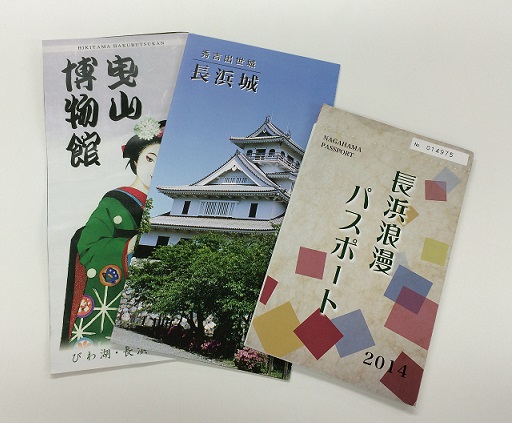

7月13日(日)に、大学院授業科目「地域政策論研究(井澤知旦教授)」の学外授業(フィールドワーク)に同行しました。

この科目は、地域特有の課題を解決するための政策立案に有用な知識を思考能力を獲得することを目的としています。

簡単にいいますと、そのまちがそのまちらしく、そしてそのまちの特性をいかしたまちづくりができるようなしくみを

考えるような科目ではないかと(私見)。

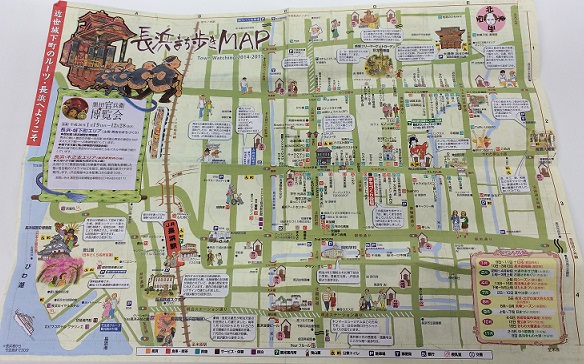

今回は、滋賀県長浜市の「黒壁スクエア」を訪れました。

あいにくの雨でした。

黒壁エリアは、このような古い街並みを残しつつ、新しいお店も取りいれ、うまく共存しているような感じです。

「長浜バイオ大学」の町家キャンパスがあります。

黒壁1號館 黒壁ガラス館内で記念写真。

アーケードのある商店街もあり。昔は生活必需品を販売している商店街だったのでしょう。

今は観光客向けのお土産屋さんらしいものもたくさんあります。

突然ですが、ウルトラマンです。

食玩からフィギュアにいたるまで、日本が世界に誇る技術をもつ、海洋堂のミュージアムがここ、黒壁エリアにあります。

受講生、全員テンションがあがっていました。

ガイコツ。

ハイジ。

とても精巧につくられています。

映画でも使用された恐竜(フィギュア)の存在感にも圧倒されました。

お昼ご飯は、鯖街道らしく、焼き鯖そうめん&焼き鯖寿司を食べました。(写真を撮り忘れました)

黒壁エリアでは、曳山博物館などにも行きました。(これまた写真を撮り忘れました)

長浜曳山祭りは、秀吉が長浜の地を治めた時から始まっているとても古く歴史のある祭りだそうです。

展示してあった曳山は実際に4月のお祭りで出場するようで、非常に見ごたえのあるお祭りのようです。

また来てみたいと思いました。

最後は、長浜城。

ちょうど、NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」が放映されていることもあり、さまざまなところで官兵衛の企画展が

やっていました。

長浜城から、琵琶湖を見渡す、の図。天候がわるく、きれいには撮れませんでした。

「長浜浪漫パスポート」を購入すると、1000円で5施設見ることができます。

(いかれる際はパスポートを購入されることをお勧めします)

長浜駅には観光案内所もあり、街歩き用の地図もたくさん用意されています。

まちづくりは、そのまちのひとたちが、自分たちのまちのことをどのように考え、今後どうしていきたいかということを

しっかりと考えていくことが大事なんだなあと改めて感じました。

そして、「よそもの」の視点を常に持ち、他者がみて魅力あるまちかどうかということを常に考えていくことで

継続的に集客できるようになるのだと。

そして、大学院で学ぶ学生の多くは社会人が多く、なかでも税理士を目指して学修されている方が多いのですが、

税法に関係のある科目の履修はもちろんのこと、「地域政策」や「まちづくり」、「福祉」「経営管理」のような科目もぜひ履修していただき、

幅広い知識を持った税理士になってほしいなあと、思っています。