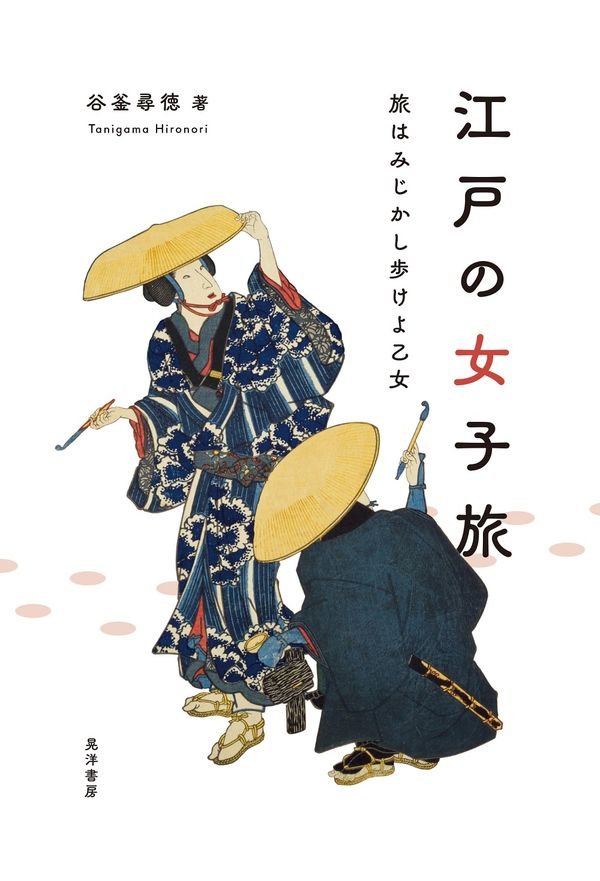

江戸の女子旅

こんにちは豆太です。

今回は、『江戸の女子旅 : 旅はみじかし歩けよ乙女』を紹介します。

皆さんは近世の街道模様を描いた多くの浮世絵(絵画)を見たことがあると思います。

楽しそうに歩く女性の旅人たちの姿が頻繁に登場します。しかし、当時の旅は

歩くことがメインの体力勝負の世界です。急坂の難所や橋のない大河を通行したり、

関所の通過に難儀するなど、女性が憂い辛い目に遭うこともありました。

こうした時代にあって、女性たちが苦労してまで味わいたかった旅の魅力とは、

いったい何だったのででしょうか。

女子旅と言ってもこの時代は女性だけで行ったわけではありません。

この本では安全のために男性の同行者や案内人をひとりから数人加えた旅が主流です。

それでは女子旅を支えたもの、メンバー構成、必需品、ルート、距離、旅装そして心得え

などが紹介されています。

近世後期では伊勢神宮をはじめ諸国の神社仏閣をめぐる旅が大流行します。

人びとは連日のように長距離を歩き、行く先々の寺社や名所旧跡を訪れ、名物を食べ、

名産品を購入するなど、道中を遊び尽くす観光旅行の世界を創り上げていっています。

女子旅の困難は関所越えで、特に箱根関所は江戸から出ていく女性を厳重に取り締まったので

関所手形を所持していても、「出女」は辛かったと思います。また大井川越えは水位によって

渡し賃が変わったり、川越人足の乱暴な振る舞いにたいへん苦労したと綴っています。

しかし、こんな苦労してでも旅は楽しい別世界なのでしょう。

全部で六章ですが、興味本位で読んでみてください。

(名古屋図書館スタッフ:豆太)

カテゴリ:

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 江戸の女子旅

このブログ記事に対するトラックバックURL: https://blog.ngu.ac.jp/mt/mt-tb.cgi/8945

※画像をクリックすると漫画の原稿が表示されます。

蔵書検索

検索

最近のブログ記事

アーカイブ

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月