こんにちは!!

瀬戸キャンパスの図書館でアルバイトしています、かまかまです!

今回は6月28日に行われた本屋さんツアーについて書こうと思います(^_^)v

本大好きな僕なのですが、本屋さんツアーに参加したのは初めてだったんです。

なぜだと思いますか?????

実は、今回の本屋さんツアーはリハビリテーション学部の人達は初めての参加だったんです!

なぜ今回リハビリテーション学部の人たちは初参加だったのかというと、

今まで本屋さんツアーは水曜日にあったんです。授業があったり、瀬戸キャンパスから集合場所に行くのに時間がかかることが理由だったんです。

それの要望を応えるべく、水曜日から土曜日になったんです!!

そのおかげでリハビリテーション学部の人でも参加できるようになりました!

この日の感想は、本好きの僕にとったら、本当に楽しかったです♪

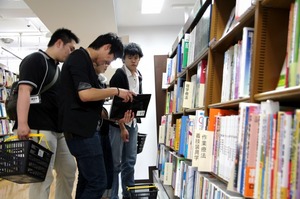

当日来てくれたリハビリテーション学部の人は、僕を含めて4人参加しました。

これを機により多くの人が参加してくれたらなって思います。

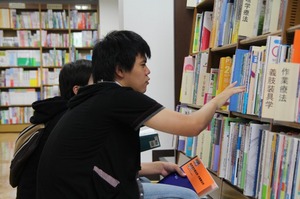

リハビリテーション学部の人たち、一番最初に向かった棚は、医学系の棚でした笑

最終的には自分の好きな本も選びました!!!!!

ちなみに僕は医学系の本と楽譜を選びました(笑)\

本当に楽しかったので、次回も本当に楽しみにしています「!!!!!!!!!