経済学部 越智 祐子 先生です。

経済学部 越智 祐子 先生です。

名古屋学院大学は、CCSというすごいシステムを持っていますので、

授業中に利用しています。

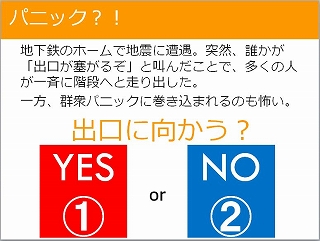

CCSの中にクリッカーの機能があるので、これで学生さんからの回答を即時集計

するんです。

「あなたはこの問題、YESかNOか、どっちやと思う?

今から集計するので、YESの人は1番を、NOの人は2を選んで下さい。」

と回答してもらうと、このクラスではどちらの意見が多いか、

すぐ分かるじゃないですか。

自分は多数派なのか少数派なのか、YESと答えた人はなぜYESを選んだのか。

理由を言ってもらって、「そうやな」と思うこともあれば、

「そんな視点自分は全く持ってなかった!」ということもあるわけです。

他人と自分は考え方が違って、実際にはどこかで折り合いを

つけなきゃいけないわけで、それが現実の社会では求められます。

「自分はすごく短絡的にYESだと思ったけれど、NOを選びうる選択肢、

それを支える考え方もあるんだな」とわかれば、

別の視点で考えるとっかかりになるかな、と。

この本では、"これが正しいです"という答えを提示しているわけではなくて、

どっちにもそれ相応の理由がある、という解説が色々書いてあります。

「災害時には、"こうしたら絶対うまくいくという方法"はそう多く無いんだ」

ということですね。

もう一つ、このクリッカーを通したやりとりで、理解してほしいことがあります。

名古屋学院大学の学生さんは、割と、他人とコミュニケーションを取る能力が高い

人が多いなという印象を受けています。

ただ、自分の考えを、言葉を使って相手に伝える訓練をしている人はあんまり多く

ないとも思っているんです。

「これ、なんでYESにしたん?」って聞くと、

「うーん、なんとなくっすかねー」と、"なんとなく"でごまかしちゃう。

本当は考えてるのに(笑)

そこはもうちょっと頑張って言うてや(笑)

もったいないな、って思いますね。

自分の考えを、言葉なら言葉でちゃんと説明できなきゃいけない。

自分が意見を言うたら、相手も何か言うやろうから、それを自分もちゃんと聞く。

そういう関係性を理解してほしいです。

■「減災福祉まちづくり学」はどんな授業ですか?

「減災福祉まちづくり学」の授業は、案外真面目にやっています(笑)

"減災"、"福祉"というテーマは、題材がわりと重いというか、

ルンルンと軽い感じじゃないやないですか。

春学期はオムニバス形式の授業で、行政やNPOの方など、

色んな人が先生として授業に来て話してくれはりますから面白いんですよ。

これは学生にめちゃめちゃウケますね。

秋学期は私が授業を行います。

毎回ミニッツペーパーを書いてもらってますね。

前週のリプライとして、次の授業で、"今週のミニッツペーパーpick up!"という

ミニコーナーをやります。

そういう形で、私からのリアクションを返しています。

授業アンケートのコメントを見ると、「もう少し学生同士のやりとりがあったら

面白いのに」と書いてあることがあります。

わかるんやけど、残念ながら毎回それはやってられへんねん...!って言うのが

正直なところで。

1回だけそれをやった回があって、やっぱり満足度が高いんですよね。

難しいですね。

だから、授業中は個別のやりとりまでは難しいですが、

なんらかの形で言ってもらったことに返事を返しつつ、

先にお話しした『被災地デイズ』でクリッカーを使って、

全体にリプライをするようにしています。

大学時代は、私も真面目とは言い難い学生やったんで(笑)

学生にはあんまりうるさいこと言えないのですが(笑)

ただ、他人の迷惑になる行為・・・私語だけはきっちり注意します。

本気で授業止めるし、本気で出て行ってもらうから、それだけは絶対やめてくれと。

それ以外のことは、あなたたちももう大人やし、授業のために教室で座っている間、

他者に迷惑にならない範囲で何をするかは自分で決めることやね、というスタンス

で進めています。

ホンマに何人か教室から出しましたね。

「悪いけど、黙られへんのやったら、迷惑やから出てくれるか?

また来週気持ちよく来て。」って言って。

そしたらその回のミニッツペーパーに、

「今日はうるさくしてすみませんでした。次からちゃんとします。」

って書いてあって。

かわいいでしょ(笑)

私語とかそういうものは、

"あなた"がダメなのではなくて、私語という"行為"がいけないわけですから、

それさえせんかったらウエルカムです。

■「ボランティア演習」はどんな科目ですか?

「ボランティア演習」は、春学期と秋学期に、それぞれ集中講義という扱いで実施

されている科目です。

事前・事後学習を必ず行います。

事前に座学で学んだことを、ボランティア活動を通して実体験として学び、

事後学習でまとめと振り返りを行う、という流れです。

学外に出て活動をしますので、準備初期段階から、受け入れ先の方々をはじめ、

多くの教職員や関係者に協力していただいて、成立している科目です。

いくつかのボランティア活動プログラムがあって、その中の1つに

復興支援インターンというものがあります。

私は何度かその引率で現地に行っています。

復興支援インターンに行った子たちは、先の流れを考えるとちょっとイレギュラーで、

帰ってきてから情報発信することを求められますので、被災地に行っている最中は

インターンで働いて、帰ってきてからがボランティア本番です。

私はそのサポートをしています。

ボランティア演習では、

自分たちに何ができるか、学生たち自身で考えて進めていきますから、

授業全体がディスカッションのような感じです。

もちろんお膳立てはするんですけど、細かなことについては、自分たちで

何をどこまで、いつごろまでにするのか、ということを決定して進めます。

なので、「もうちょっとここをこうできたら、可能性も広がるのにな」という

大人の考えもあるんですけど、基本的には

学生が自分たちできることをサポートする、というスタンスでやっています。

■ボランティア演習参加前と参加後では、

学生さんの様子は変わりますか?

本人たちがどのくらい自覚しているかがわかりませんが、

やっぱり変わりますね。

成長するなぁと思います。

あくまでもボランティア活動なので、活動の強制はしないでおこうと思っている

んです。

「ボランティアをやりたいな」という知的好奇心とか、

お世話になった方々との関係の中で、"自分のやれることをやっていこう!"

という本人の意思で動いているわけですね。

こんな形式ですから、活動は泥臭いですね(笑)

でも面白いですよ。

学生たちが、なんやかんやいうて、頑張ってはりますから。

そんな本学のボランティア演習の様子は、Youtubeで公開中↓↓

名古屋学院大学・東日本大震災被災地ボランティア活動プログラム

是非こちらもCHECK★してみてくださいね!

■「5割増しの男」!?

「成長するなぁ」つながりのエピソードを1つ。

「減災福祉まちづくり演習」を秋学期に履修してくれた、1年生の男子学生の話です。

すっごく真面目で熱心な学生で、それはよく伝わってくる。

けれど、「地域の高齢の方や知的障害をもっている方にお話をききましょう、

その前に項目を考えて、自分たちで練習(ロールプレイ)してみましょう」

ということで、学生同士でひとりがインタビュアー、ひとりがインタビュイー、

ひとりは観察者の3人組で練習をしてみたら、彼はインタビュアーなのに、

ひとことも話せないんですよ!!

「えっ、どうしたどうした?!」と。

「話を聞かせてください、と頼むほうが、こんなに緊張してどうするんだ」

と思いましたね。

当日がとても心配だったのですが、頑張ってのりきりよったんです。

この調子で彼は、昨年の11月29日に大磯小学校(名古屋市南区)で開催された

防災訓練でのプレゼンも乗り切り、

先日2月5日に行われた「COC学生成果報告会」でも、

クラスの代表3名のうちのひとりとして、堂々と発表してくれました。

プレゼンの準備をしていたら、なんかキリッとしてはるんで、

「わー、きみ、秋学期当初から考えたら、成長して5割増しやな!」ゆうてね(笑)

本人は、「えっそうですか?自分ではわからないです」と言いうていて、

やりとりをきいていた同級生から「その返しが5割増しの証拠なんだって(笑)」

とつっこまれていました。

報告会当日は、お世話になった地域の方にも来ていただいたんですが、

その方にも「あの話せなかった子が」とほめていただきました。

もっとも、「スーツで3割増し」理論を実践していましたので、

その効果もありますが(笑)

彼は、他のボランティア活動にも参加したり、なんやかんやがんばってます。

その結果、5割増しになったということです。

ボランティア演習に限らず、

ゼミやプロジェクト演習、

他の課外活動でも、

NGUには「割り増しチャンス」がいっぱい転がっています。

このブログを読んでいるあなたも、

チャンスを見つけて、

飛び立つときに向け、

自分の翼を大きく育てましょう☆

■■■ 先生のお薦め本 ■■■

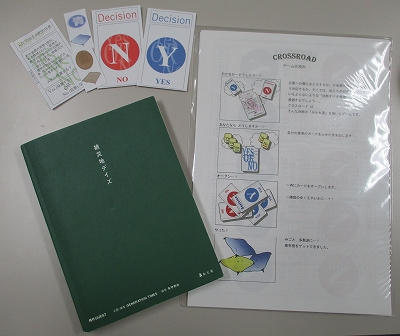

今回は、授業でも使用していらっしゃるという、この1冊です!

GENERATION TIMES 企画・編集

矢守 克也 編著

弘文堂

■■■ 今日の一枚 ■■■

今日の一枚は、先生の趣味に関する1枚です!

演劇ユニット TEAM NACSの劇

「LOOSER~失い続けてしまうアルバム」のDVD(借り物)

写真は演劇DVDですが、先生は、演劇や落語、漫才などがお好きなのだそうです。

先生は、大学時代に演劇部に所属していた時期があり、

小劇場系の演劇などをよくご覧になるそうです。

もっと越智先生のことが知りたい!という学生さんには、

CCSの「スタッフガイド」から、先生のページを見てみるのもおススメです★

先生のお人柄のわかる、素敵な内容になっています!

減災やボランティアについてお話を聞きたかったり、

写真の中で先生がお持ちのくまちゃんが何かわかる人は、

是非先生の研究室に足を運んで、直接先生とお話ししてみてくださいね。

次回の★Bridge★も、お楽しみに★

チョッパー子