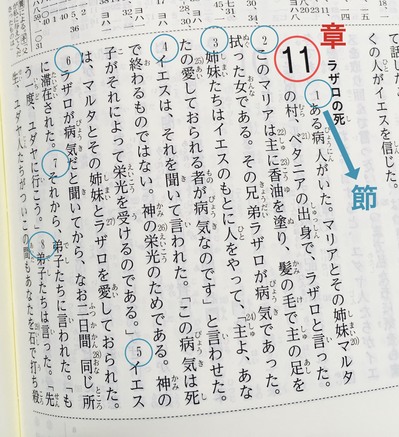

これは最初から聖書の本文に付いていたものではありません。「章番号」は、イギリスのカンタベリー大司教を務めた「スティーヴン・ラングトン」(1150年頃~1228年)によるものと言われています。その一方「節番号」はというと、約300年後、フランスで印刷業者を営んでいた「ロベール・エティエンヌ(ラテン語名:ステファヌス)」(1503年頃~1559年)が付けました。その時代は、ギリシア・ローマの古典文芸や聖書原典の研究が盛んに行われており、エティエンヌもまた古典学者でもあったため、当時広く教会で使われていた「ラテン語聖書」ではなく、原典に立ち返る形で"ギリシャ語の新約聖書"を出版しました。その第4版を出版する際に、エティエンヌはその本文に節番号を付けたのです。

さて、そのようにして「章」と「節」に区分された聖書ですが、ご存知の通り、聖書は分厚い!それだけ聖書の本文は長いということです。「節」に関しては、何と31,000を超えています 笑 それに、エティエンヌは単語数や長さで区切ったわけではないので、長い節もあれば短い節もあるわけなんですね。

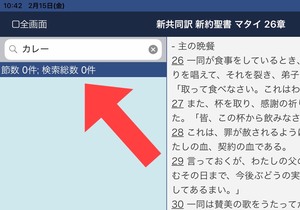

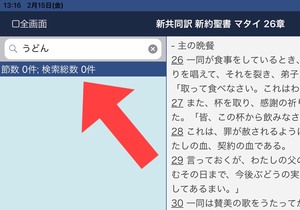

そんな中で、今日の本題。「聖書の中で最も短い一節は?

・・・とその前に、比較の対象ある方が分かりやすいと思うので「聖書の中で最も"長い"一節」をお伝えしておきますね。こちらです↓

その時、第三の月、すなわちシワンの月の二十三日に、王の書記官たちが呼ばれた。そしてユダヤ人たちに宛てて、またインドからクシュに至るまでの百二十七州にいる総督たち、地方長官たち、諸州の高官たちに宛てて、モルデカイが命じたとおりにすべて書き記された。それは州ごとにその州の書き方で、民族ごとにその民族の言語で、ユダヤ人には彼らの書き方と言語で書き記された。(旧約聖書 エステル記 8章9節)

ん~、長さというよりかは、その内容が気になっちゃいますね。「民族ごとに違う書き方や言語で文書が送られた」というような内容が書かれてあるこの一節が、今や世界中で様々な言語に翻訳されている『聖書』の中で"一番長い節"・・・。何か運命的なものを感じます。

と言うわけで、ここでようやく「聖書の中で最も短い一節」の発表です!

"最も長い一節"と見比べてみてください。こちらです↓

「イエスは涙を流された。」

(新約聖書 ヨハネによる福音書 11章35節)

短い!(´;ω;`)ブワッ

英語では Jesus wept. たった2単語!

新約聖書の原語であるギリシャ語でも ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς(エダクルセン ホ イェースース)3単語!

それにしても、イエス・キリストも涙を流すことがあるんですねぇ。

何でイエスは涙を流したのか。それについては明日更新の記事をご覧ください!お楽しみに!