これは何に関係するでしょうか?

簡単ですね。占いです。

オキテでは占いや霊媒のたぐいも禁止されています。

(レビ記19章31節)

テレビや新聞、インターネットにあふれかえっている占いも見るだけでオキテ破りになってしまいます。

あと、学生の皆さん、授業中座っていませんか?

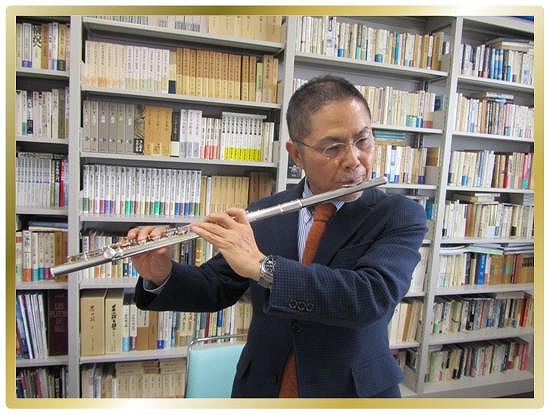

白髪の人の前では起立しないといけません。

(レビ記19章32節)

年長者をうやまう気持ちは大切ですが...今の高齢化社会じゃ立ちっぱなしで、座る暇もありませんね...。

レビ記が成立したのは紀元前のことですから、白髪の人はとても少なかったのではないかと思います。

他にもいっぱいオキテ(律法)があります。

住宅のカビの取り扱いのオキテ、病気のオキテ、土地売買のオキテ、断食のオキテなどなど。

その数、ななななんと613。

全部紹介してたら何年かかることやら...ということで今回はこの辺りで一旦終了と。

前回までのオキテ紹介はこちらからご覧ください。

実用的(?)な知識

実用的(?)なオキテ紹介概要

オキテ、食べ物編

オキテ、食べ物編 魚介類

オキテ、服装編

オキテ みだしなみ編