学生さんと先生を繋ぐ連続企画★Bridge★、今回の先生は・・・

経済学部教授 水田 健一 先生です。

今回は事前に、月曜1・2限の「財政学入門」の授業も覗かせていただきました。

その様子なども交えてお送りいたします!

それでは早速、先生の"思い"をご紹介します★

■■■ どんな思いをもって、授業(ゼミ)に臨まれていますか? ■■■

学生さんたちはどうしても「教科の名前」でいろいろとその内容を捉えてしまいがちになります

が、そうではなく、それぞれの領域の科学的な分析方法を知るというような気持ちで授業を受け

てほしいと思っています。

「財政学入門」の授業については日本の財政政策や現状を理解してもらって、財政政策の効果を

経済理論的に学んでほしいと思います。「日本の財政制度はこんなですよ」というような制度論

的な理解だけだと、高校の授業と変わらないかな、と。せっかく大学に来たのですから、ミクロ

経済学・マクロ経済学などの分野や領域と関連付けて理解してほしいと思います。そのために、

もちろんテキスト通りだけの授業にならないよう、所どころ、現実の話をふまえて説明したり、

テキストでは簡単にしか触れられていない(足りない)内容や分かりづらい数式なんかをもうち

ょっとつっこんで具体的に説明するとか、できるだけ理解しやすいようにと気にしながら進めて

います。

チョッパー子:水田先生の「財政学入門」は1限 約170名、2限 約250名という大人数です

ね!こんなに大勢の学生たちに向けて授業をする工夫はありますか?

水田先生:まずは座席表をつくります。そうすることで、全体的にちょっとまとまりのある

授業が出来ると思っています。進行はPowerPointを使い、そして復習(宿題)

としてCCSの「ミニッツペーパー」を使って問題を解いてもらいます。

もちろん、その日の授業をきちんと聞いていればわかる内容を出題しています

よ。最終的には、ミニッツペーパー問題の正解率や出席状況、期末試験等を総合

して評価を行います。

チョッパー子:わたくし、初めて財政に関する授業を拝聴したのですが、まだ学期序盤の授業な

のに随分高度な内容を学ぶのですね。授業が終わってからも、先生に質問に行く

学生たちとそれに真摯に応える先生との様子が印象的でした!

■ゼミでの取組み

2年生の演習、3年生経済演習のゼミでは「ゲーム理論」を用いて経済を分析することを勉強し

ていて、「輪読形式」で進めていきます。どちらのゼミも輪読テキストは応用性の高い基礎理論

に関するもの、あるいは最近の学問の動向が分かる分野とか政策的に関心の高い分野の中から選

んでいます。ゲーム理論は本学の履修科目に取り入れられていませんが、最近の経済界では「ゲ

ーム理論」を用いた報告がかなり多くなっています。経済分析の主流の分野となりつつあるの

で、ゼミ生の皆さんには分析方法として勉強してもらっています。

■卒業研究発表会について

経済学部では、数年前から4年生が卒業研究の成果を3年生の皆さんの前で発表する「卒業研究

発表会」を行っております。学生たちがそれぞれのテーマについて独自に調査し、独創的で興味

深い研究がなされています。それをパワーポイントを使ったプレゼンテーションのあり方、方法

として、非常に優れた発表が見られるわけですが、まだちょっと物足りない所がありまして...。

とある産業の "今の状況はこうですよ" "今後こうなっていくでしょう" "こういうトレンドが

ありますよ" というような報告(発表)はあるのですが、その産業やその分野の問題を経済理

論に立ちかえって分析した報告があまりみられないのです。経済学のこれまで学習した分析と絡

めた報告がもっと出てほしいな~と思います。

■文章を読んで考えてほしい

できるだけ新聞を読んでほしいです。最近は、スマホやパソコンで見るネット上の短い記事だけ

で済ませてしまっている学生が多いです。そうすると、短めの文しか読まないので語彙力が乏し

くなってしまったり、文章を理解する力もつかないと思うので、新聞を広げて時事的な問題にも

よく触れてほしいなと思います。私自身も、時間を見つけては新聞を読むようにしています。新

聞の選び方としては、自分の考え方とは違う見解を示している新聞を読んだりします。そうする

ことで、いろんな考え方を知ることができます。一つの物事でも保守的な考え方、革新的な考え

方、色々ありますからね。面白いですよ。それから、読書をして思考力を身に付けた方がいいと

も思います。優れた文学作品を読むことによって、人間の存在の、言わば不可思議さを理解でき

るのではないかと思います。

■一生の友達を見つけてほしい

学生時代には、一生付き合っていける友達を是非、見つけて、作ってほしいと思います。就職し

てからの人間関係は、仲良くしていてもどうしてもどこか遠慮ができたり、あまり羽目を外せな

いというか・・・親しき仲にも礼儀あり、ということで、自分をさらけ出すことができないことも

あると思います。ま、それが社会人としての一つの常識でもあるわけですが、何事にも囚われな

い友人関係を築けるのは学生時代だけなのではないかなぁと思います。

■将来のために

大学を卒業してどんな分野の職業に就くかは別にして、大学で学んだことを後の仕事の中で少し

でも活かせるような人になってほしいです。ただ、なかなかそれがすぐに活かせるところまでは

行かないと思いますが「このことならあいつに聞けばいいだろう」「あいつはこのことについて

は人に遅れをとらない」そういつかどこかで周りが言ってくれるような

"これだけは負けないもの"

を1つでも身に付けてもらえたらいいなぁと思っています。

できれば、勉強で得たもので、ね(笑)

■■■先生のお薦め本■■■

①神取道宏「ミクロ経済学の力」日本評論社

比較的高度なミクロ経済理論の内容を、大学2年生レベルの基礎知識でも読みこなせるようなテ

キストです。初学者向きの本だとどうしても内容が薄くなってしまいがちです。それだと学問の

面白さまでは分らないことが多いと思いますが、この本はある程度高度な内容で、しかも初学者

でも分かるような道具立てで書いてあるので、この学問がこんなに面白いんだと分かるのではな

いかと思います。

②小野善康「成熟社会の経済学―長期不況をどう克服するか」岩波新書

以前、基礎セミナーのテキストとして使った本で、1990年代初頭のバブル崩壊に始まる日本の

長期不況について、それから成熟社会に入ってしまった日本経済について、新しい目線・角度の

考え方からメスを入れた本。今の日本の税政策に対する強い警告の書でもあるのではないかと思

っています。

■■■今日の1枚■■■

☺ 先生の趣味いろいろ~ ☺

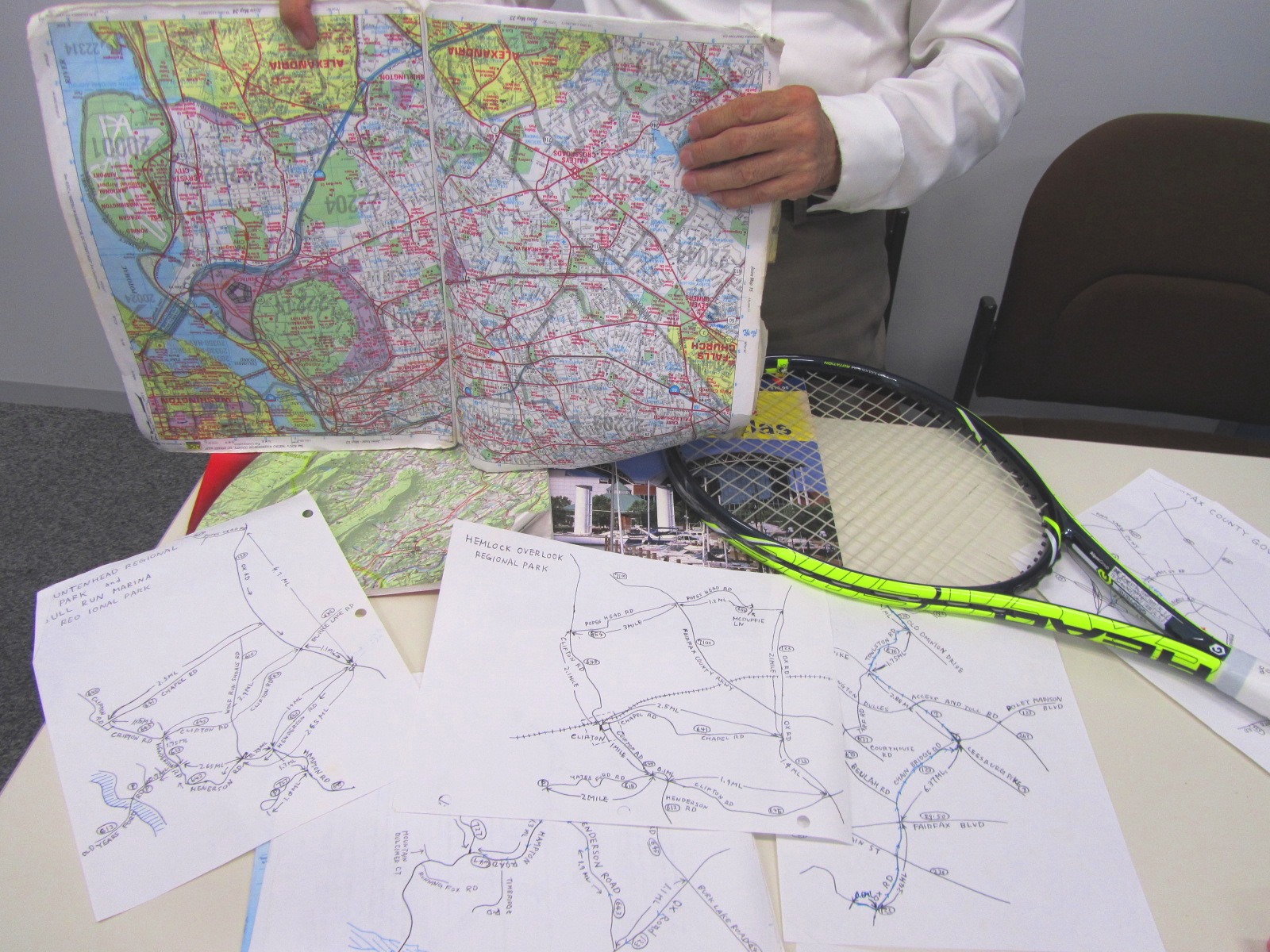

お写真は「地図帳」と「テニスラケット」です。

地図帳は水田先生がアメリカに1年間在外研究に行った際に愛用していたもので、何度も何度も

ページをめくり、使い込んだことがよく分かるほど、端がボロボロでした。

いい味が出てます~。休日の度にこの地図を使ってあちこちを巡ったそうです。それから、机に

広げられた白い地図たち。実はこれ、先程の愛用地図を見ながら、目的地までの道のりとポイン

トとなる地点を先生ご自身が手描きしたものです。とても丁寧に描かれていて、分かりやすい!

クオリティが高~い!

テニスは瀬戸キャンパス時代から仲間の先生方と楽しんでいらっしゃるそうです。現在は、春休

みや夏休み期間を利用して集まっているとか。水田先生はこの他にも、鉄道(ローカル線)の旅

が好きだったり、山登りが好きだったり、英会話を習っていたり、多趣味でとってもアクティ

ブ。この取材の間も、趣味にまつわる面白いエピソードをたくさん聞かせていただきました。

※ ※ ※

水田先生はチョッパー子のいる教育学習センター(希館1階)にもよく顔を出してくださるので

授業のこと・テニスのこと・登山のこと・鉄道のこと・いろいろお話し出来るチャンスがあるか

もしれませんよ♪♪先生を見かけたら走って来てね!

先生のオフィスアワーも是非、活用してくださいね。

次回の★Bridge★も、お楽しみに★

チョッパー子