授業だったら、1回授業をサボっても、テストを頑張れば挽回できて単位がとれたりするんですが、会社に勤める社会人だったらサボるというわけにいかないですからね。失敗してもまたやり直すということが学生のうちはできますから、今のうちに失敗を経験しておくといいと思います。

また、スキーは昔から色々なところでやってきたので、その中で得たことは学生に伝えたいと思っています。本学のスキー実習では、菅平高原スノーリゾート(長野県)や赤倉温泉スキー場(新潟県)に行きます。学部専門科目のスキー実習は、今年もバス3台で90人以上が参加します。スキーが全くできない学生も結構います。それを10人の先生で面倒見るんです。

授業で行くので缶詰状態なわけですが、今はスキーだけの為に山に行く人は少ないので、逆にできるだけこういう経験をさせたほうがいいと思っています。

「できないことができるようになる」、そういうきっかけを、スキーを通して伝えたいですね。

■■■ 先生のお薦め本 ■■■

先生は、推薦理由として、こんなお話をして下さいました。

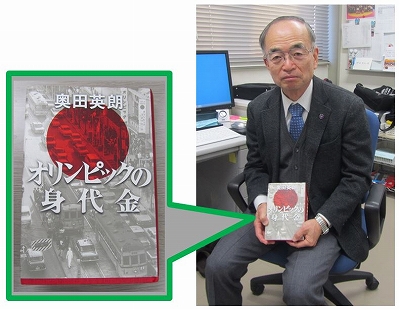

「この本は、東京オリンピックを舞台にした小説で、随分前に友人に進められて読みました。ちょうどその頃、私は小説の舞台となった地のすぐ側に住んでいたので、当時の原風景が浮かんでくるような感覚で読んでいました。

この作品が、3年前にフジテレビでドラマ化されたので、学生にも「観ろ」と宣伝しました(笑)

なぜ薦めるかというと、この作品は、1964年オリンピック当時の警察資料などを参考に、経済的に発展し始める日本で、発展の裏側にある東京と地方の経済格差・健康格差が描かれていて、それが今度の2020年東京オリンピックとよく似た構図・流れになっていると思うからです。

これを読むと、今まさに2020年オリンピックで問題視されていることと全く同じようなことが過去に起こっており、繰り返されているのだとわかるんです。

主人公は、秋田出身で、東京の繁栄と地方の衰退の格差に矛盾を感じてテロリストになります。この物語の様にテロとまでは行かなくとも、東北の方でオリンピックに反対されている方々はいますよね。「東北を見捨てて東京に何兆円と投じてオリンピックを行うのか!」と。

震災のあった当時は、私も関東に住んでいましたので、家が被害にあったり、勤め先で倒壊した部分があって、復旧に何年かかかりました。

名古屋に来てみると、あれほど大きな地震があったことがウソのようですけれど・・・。逆に関東にいると、阪神・淡路大震災の実感があまり無いんですよね。ちょっと距離が離れると、実感が無い。ですが、今でも福島以北へいくと、震災当時のままという場所がまだ随分あるんです。

また、今、いじめも問題になっていますが、どこへ行っても新しい共同体内で差別化・序列化があるし、てんでばらばらに逃げて、住み慣れた故郷に戻りたくとも戻れない人が沢山いる。そんな中で、ウソをついて何兆円ものお金を動かしている人がいる。その格差というか、社会の抱える問題は、1964年のオリンピックの頃と全く変わらない。

過去に学べば、同じ轍を踏まなくて済むはずなのに、残念ながら全く同じことが繰り返されている。

ドラマの放送があった後、主人公役の竹野内豊さんの特集記事があって、その中で彼は『このドラマで演じてみて、考えさせられた』と仰っていましたね。ちょっと長いですか、じっくり読むと深みのある話です。」

本書(『オリンピックの身代金』)は名古屋学院大学の図書館にも所蔵されていますので、興味を持った方は、是非手に取って見て下さいね!

■■■ 今日の一枚 ■■■

今日の1枚は、 " 先生の宝もの " です!

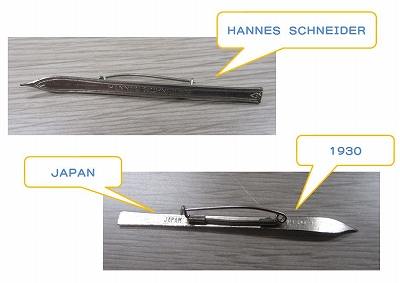

スキー指導者であるハンネス・シュナイダー氏の1930年来日が、日本でスキーが普及する発端となりました。

スキーがお好きな野村先生にとっては、2つとない宝物ですね!

名古屋学院大学がスキー実習でお世話になる菅平高原スノーリゾートは、氏の雪上セミナーの開催地の一つでした。今でも、「シュナイダーゲレンデ」「ハンネスコース」など、その名に当時の記憶が残り、記念碑も設置されています。NGU生も実習中に立ち寄るのだとか。

野村先生は、2016年オリンピック招致活動の際に、前任校で尽力された方でもあります。ここでは割愛しましたが、実はオリンピックの裏話などもお話しくださいました。オリンピックやスキー、テニス、学校保健に興味のある人は、是非研究室の扉をたたいてみて下さい。きっと面白いお話が聞けますよ!

次回の★Bridge★も、お楽しみに!

チョッパー子