インドネシアに来て4カ月がたちました。今月は自分にとって人生で忘れられない経験ばかりでした。

12月7日の朝5時3分にM6の大きな地震がありました。大きな揺れが長く続き目覚めましたが、怖くてベッドから起き上がることができませんでした。ネットで地震の大きさを確認し、佐伯先生と親に連絡を入れました。津波警報は出ておらず、その日はふだんどおり講義もありました。ニュースや友だちからの情報や、日本でもニュースで報道されたという日本からの友だちからの連絡で、この地震の被害を知りました。わたしが住んでいるビルン県マタン・グルンバンドゥアでの大きな被害はありませんでしたが、車で2時間ほどの震源地近くのピディ・ジャヤ県では100名以上の死者がで出たたそうです。

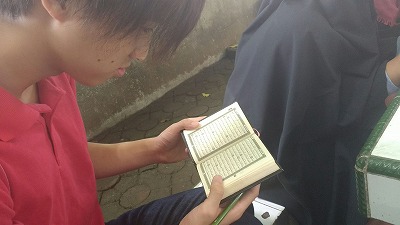

大学では、地震発生当日から、学生が募金活動をしていました。わたしたちもなにかできないかと思い、12月8日に佐伯先生を通じて2015年スタディツアーでお世話になったNGO「Jari Aceh」のニーズ調査に同行させてもらいました。おもにモスク(イスラーム寺院)に多くの人たちが避難していたので、モスクで話を聞きました。モスクの外に張られたテントで、女性と子どもたちが窮屈そうに過ごしていました。男性にはテントもなく、モスクの壁沿いにもたれかかっていました。インドネシアは1年を通じて暑いです。12月は雨季で乾季よりは暑くありませんが、テントや外で過ごすのはたいへんだと思います。イスラームの女性は、ふだんジルバブ(ベール)をかぶっています。テント生活では脱ぐことができず、長い時間かぶっていなければなりません。また、支援物資の受付にはたくさんの物資がありましたが、それが被災者全員にはいきわたっていないようでした。

ムルドゥ郡クデ・ムルドゥでは、2階建ての長屋式店舗がほぼ全壊しており、捜索・救出作業が続けられていました。移動中にも、多くの家屋が全壊している光景を目の当たりにしました。覚悟はしていましたが、怖くてたまりませんでした。そして同時に、これからわたしたちになにができるのか考えました。ニーズにあった支援をしていきたいという気持ちも強くなりました。

12月12日には、8日に行ったニーズ調査をもとに支援物資を届けるため、再度「Jari Aceh」に同行させてもらいました。国際協力について勉強していましたが、こうして現在起きていることに対する支援の現場を直接みて、考えて、行動するのははじめてでした。そのため、地震発生からニーズ調査をし、実際に支援を渡すまでのスピードと手順を実際にみることができ、とても勉強になりました。

名古屋学院大学でも募金活動をおこなうことになりました。活動するために集まってくれた学生のおかげで、8万9162円の寄付が集まりました。わたしは、直接募金活動に参加できませんでしたが、募金活動をするにあたり大切な知識や手順も勉強することができました。わたしは募金活動のチラシを作成しましたが、どうすれば知って欲しいことを明確に伝えることができるのか悩みました。佐伯先生にサポートしてもらいながらでしたが、この経験は自分にとっていい実践の場になりました。大学で集まった寄付で、支援を届けに現地を再度訪問する予定です。

大学では期末テストがはじまりました。イスラームのテストは難しすぎるということで、特別に受けずに済みました。日本と大きく違うと感じたのは、テスト期間や時間、場所を友だち伝えに知ることです。事前にいつなのかを担当の先生から聞かずにいたので、スピーキングのテストの日が過ぎてしまいました。たまたまスピーキングの先生に会ったとき、その場でいきなりテストを受けることになりました。名古屋学院大学のCCSのありがたみを感じました。

12月といえばクリスマスですが、ムスリムの多い地域で、クリスマスはありません。はじめてサンタクロースやクリスマスツリーをみずに、クリスマスを過ごしました。そんなクリスマスの25日に、友だちが紹介してくれたので、アチェの伝統的な結婚式の衣装を着させてもらいました。メイクに2時間半もかかり、ドレスや頭や体につけるきらびやかなアクセサリーをつけるのに1時間もかかりました。メイクは信じられないぐらい濃く、つけまつげを2枚も重ねていたので、目が重く、前がはっきりみえませんでした。頭の装飾品は重く、立つのも大変なほどでした。いままでアチェで過ごしたなかで、何度か結婚式に行き、ここでの結婚スタイルはみてきましたが、いざ自分が体験してみるとたいへんすぎて、準備の段階で疲れてしまいました。その後はたくさん写真を撮ってもらいましたが、立っているのもつらく、頭の装飾品のせいで首が痛かったです。よい経験をし、楽しかったですが、本当にたいへんでした。撮影のためだけに着たので短い時間でしたが、いざ本当に結婚式となるとこんなドレスと飾りをつけたまま1日過ごすのかと思うと、花嫁もたいへんなんだなと感じました。日本とはまったく違う文化をより理解できました。

1月の頭にもテストがあり、その後は2カ月の長期休みにはいります。日本に帰国はせず、佐伯先生がアチェに来るので、先生に同行させてもらい、しっかり自分の目で焼き付け積極的に学びたいです。そろそろ卒業論文についても考えはじめないといけないので、長期休みのあいだや今後の時間のつかいかたを無駄にしないようにしたいと思います。

2016年は、インドネシアに留学に来て、表現しきれないほどの経験と思い出ができました。2017年は、インドネシア語や支援など、なにごとにも積極的に取り組みたいです。(国際文化協力学科3年・水谷奈津子)