「授業」と一致するもの

今日はキャリアサポータとして、経済学部と外国語学部のキャリアデザインの授業にお邪魔し、「就活」についてお話をしました。

どちらの学部生もメモを取っていたりする学生もいたので私自身嬉しく感じました。

これから就活カフェや内定者報告会があるので三年生の皆さんにはぜひ参加していただきたいイベントですね! 小林

今日はキャリアセンターで就活に関する話をしていました。就職先がIT関係なので興味があれば是非キャリアセンターに来てください。大前

商学部 蒲生 智哉(かもう ともや)先生です。

蒲生先生は、サービスマネジメントを専門研究されており、本学では「経営戦略論」「経営管理論」

「経営組織論」「経営学総論」「生産管理論」などの科目を担当されています。

それでは、先生の思いをご紹介します★

■■■ どんな思いをもって、授業に臨んでいらっしゃいますか? ■■■

■学生を教える時に核になっていることはなんですか?

講義では、まず、知識ですね。

経営学で"社会を見る眼鏡"を作ってほしいと思っています。

商学や経営学を大学で学ぶ意義って、何でしょうか。

「学ぶ」のは別に実学でもいいわけですよね。

高校あるいは中学校を出て、すぐに働くならば、自分の仕事を通して、専門的というか特殊的に

実学で身に着けていくことができます。

しかし、その場合は、自分の働いた範囲、身の周りの狭い世界の話になりがちです。

大学ではどうでしょう。

僕は経営学が専門ですけれど、経営学には、百数十年の歴史で培われてきた理論や研究功績が

あって、それは、いわゆる"社会を見る目"なんですね。

特に社会科学では、人々の行動を見て、「社会ってこうなってますよ」ということを見ることが

できる。

ある種の眼鏡みたいなものです。僕の授業の中では、まずそれを身に着けてほしいですね。

学生にとって未知の世界をイメージしろというわけですから、難しいとは思うんです。

できるだけ身近な例で話すようにはしますが、理論ばかりですしね。

授業中は無表情で淡々としゃべっているという蒲生先生。

「学生には冗談を言っても通じないです。でも、一部ではそれがツボにはまる学生もいるようで、授業アンケートに『無表情で冗談を言わないでほしい、笑いをこらえるのが大変だ』って書いてあったんです。授業中は私語禁止にしていますが、さすがにそれは笑ってください、むしろ笑って(笑)僕ももうちょっと表情豊かにしたほうがいいんでしょうね。」

そんな蒲生先生ですが、インタビュー時には、笑顔も沢山見せてくださいました!

■先生のゼミは、どんなゼミですか?

僕のゼミは、「考えて意見が言える」「質問できる」「グループワークできる」という、

いわゆる社会人基礎力と理論的思考力をトレーニングするゼミです。

ゼミって、3・4年生の2年間しかなくて、その後学生は社会に出ていきますから、

グループワークや協働で社会人基礎力を身につけてほしいと思っています。

また、ゼミでは、理論ベースの実学もきちんとやってもらいます。

作った眼鏡で、今度は実際に社会をみてきなさいということですね。

春学期前半は、僕の翻訳書をテキストにしています。

グループワークでテキストの内容について報告をさせて、ディスカッションをするんです。

すごく難しい本ですが、せっかく眼鏡を作ったのなら、とりあえずそれで社会を見たときに、

なぜそうなっているのか考えられるになってほしいと思うんです。

それができたら、次はグループに分かれて、どこかでインタビューしたり現地調査できるテーマを

考え、プロジェクトを立ち上げます。

2017年度は3つのチームがあります。最初に2つ、他のゼミと共同で金山商店街プロジェクトを

行うチーム、豊根村の人口減少に関して研究するチームが決まりましたが、もう一つのチームは

テーマがなかなか決まらなくて、報告に来るたびに「違う。面白くない。」って僕がダメ出しを

して(笑)

商店街をテーマにしようとしていたので、「他のチームと同じテーマをやろうと思った意図は

なんだ」と叱ったこともあります。

要するに楽をするなということですね。

他のチームがやっていることを自分たちも選んで、楽をしようとしてはダメなんです。

そのチームは最終的に篠島の観光政策について研究することになりました。

これである程度「理論」と、「実学」の部分がバランスよくできるんじゃないかと思います。

■各チームのインタビューや調査は、夏休みのうちにするのですか?

はい。

中でも豊根村は、僕自身興味があるので、調査に同行する予定です。

村は茶臼山スキー場の近くで、静岡・長野・愛知という3つの県の愛知県側のはざまにあります。

ニンニクを特産品にしようと試みているようです。

色々と気になるところがあるので、学生たちに聞いてもらおうと思っています。

■テーマは人口減少をくいとめる方法ですか?

豊根村の村長さんは、「小さく持続する村」をコンセプトに村づくりを推進しているんです。

でも、「小さく持続する村」って、なんというか、ちょっと聞くだけだと閉鎖的な印象じゃ

ないですか?少子高齢化が進めば、村の人口は減りますよね。その中で村が持続していくためには、

観光にしろ移住にしろできるだけ人を誘致していかなければ成り立たないでしょうから、

もうちょっとポジティブなコンセプトがあってしかるべきだと思うんですけれど...。

ですから、学生が豊根村人口減少に歯止めを掛けるというテーマで調査研究したら、面白いと

思います。

チームの学生が村の方にすぐにアポをとることができたので、色々と話を聞かせてもらう予定です。

■発表はどういった形でするのですか?

9月初旬に、北海学園大学(北海道)に行って研究報告します。

その後、いかに研究をビジネス化していくか考えていきます。

実は、10月末までエントリーのできる『キャンパスベンチャーグランプリ』というビジネスプラン

のコンテストに参加予定なんです。

様々な大学が参加するコンテストで、書類選考で通れば、地区決勝大会で発表、そこで優秀な成績を

修めれば全国大会と、全国区でプレゼンができます。審査には様々な項目があって、それらに関して

きちんと考えていくことが、いわゆる"ビジネスプランを考える"ということ繋がります。

自らの研究成果を、こういったところに落とし込んで、

研究とビジネスを結び付けて考えられるようになってくれればいいなと。

ひとつ、大学生の指導時に意識していることがあります。

名古屋あるいは東海地方の方って、外に出る傾向が少ないですよね。

僕自身、色々な土地を転々と渡った経験から、特に外の世界を見ることが大切だと思っているんです。

ですから、本学の学生に、他大学の、できれば名古屋以外の学生との接触を持たせることで、

学内だけ・自分たちだけの関係性ではなく、広く学外とも繋がっていると意識できる活動をさせて

あげたい。

そのために、こういった外部の催しに参加することで、学外に目を向けてもらえたら、と思って

います。

そのほうが学生たちにとっても刺激になると思うので。

■サービスマネジメントには、どのように興味を持たれたのですか?

元々近代組織論を研究していたのですが、組織論的観点からチーム医療を研究し始めたんです。

チーム医療は、いわゆる"活動"なので、そういった動的なところをみられるのはサービスだろう

ということで、大学院でサービスマネジメントの先生に就いて学びました。

博士課程2年生の時には、フィンランドに半年間留学し、この分野の第一人者であるグルンルース氏

のところでも学びました。

フィンランドでは、博士課程まであるビジネススクールに通いました。

日本とは全然違いますね。

色々な国籍の学生がいましたし、学費は無料なので自分の生活費だけで済みますから、助かりました。

生活自体も日本とは違ったし、フィンランドに行ったことで研究に対する観点も変わりました。

大学院生修士課程の頃は、友達と朝から晩まで寝る間も惜しんで勉強、勉強でした。

博士課程になると、その友達がいなくなり、一人で研究を続けなくてはいけなくて大変だったんです

が、ガツガツではなく、ちゃんとメリハリをつけて、「やるときにやる」という考え方に変わりまし

た。

サービスマネジメントの研究は好きですね。

お誘いをいただきます。

研究者って、みんなそうだと思うんですけれど、学外の研究者間の評価があるとモチベーションが

湧くと思うんですね(笑)

そういう意味で、サービスマネジメントの分野で研究できていることは、良いと思っています。

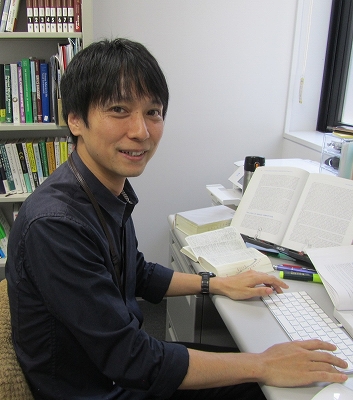

英語、日本語の辞書が機能的に配置されている先生のデスク。

以前翻訳した、C.グルンルース氏の著作の新版を再翻訳中。

■学生に教えていて、面白いと感じるのはどんな時ですか?

学生に、自分が伝えたい事がきちんと伝わって、

彼らもその観点から考えられるようになっていることが

わかると、楽しいというか、有意義というか、ありがたいと思いますね。

リアクションペーパーや論述試験などで、ケーススタディ的な論述をさせるのですが、

その論述が理論的な観点から考察されているとわかる時は、やはり楽しいですね。

僕は、今のところ「サービスマネジメント」という科目は担当していないんです。

2017年度から、他の先生が担当でサービスマネジメントの授業が始まりました。

でも、ゼミ生には、その内容を伝えても伝わらないんですね。

体系立ってサービスマネジメントを学んでいれば伝わると思うんですが、サービス分野の基礎的な

ことが、今のゼミ生世代には浸透していない。

こうなると、どんなに優秀な学生がいても話が伝わらないので、基礎の基礎から始めなければならず、

がゆい思いをします。

■今、NGU生に伝えたいことは?

「大学に来た意義をちゃんと考えなさい」ということですね。

ただ遊ぶだけで得られるものは何もない。

よく「遊びも大切だ」ということを言うけれども、ただ遊んでいるだけ、っていうのは

大学に来た意義とは全く関係ないわけで、遊びたいだけならフリーターでいいわけです。

大学で学ぶ選択をしたのですから、ちゃんと勉強しなさい。

大学で学んだ内容で、ちゃんと社会を見られる観点を、自分で身に着けていきなさい。

遊びやバイト、社会活動をするのもいいですが、

そこでも自分が学び、手に入れた眼鏡で物事を見て、

効率性や効果を考えて行動できるような人間になってほしい。

たまに、ただ遊んでいて勉強せず、課題を中途半端にやってくる学生がいますが、

それは違うだろう!と。

意味のないことをやらせているつもりはないので、何のために課題を出しているのか、

そういった意義をちゃんと考えてほしいと思います。

そういった意味では、自分で「これでいいや」と安易に終わらせず、できる限り追究してほしい

とも思います。

大学院生の頃、僕は寝る間も惜しんで勉強していました。

厳しいかもしれないけれど、そういったちょっとしたハングリー精神を持って頑張ってほしい

ですね。

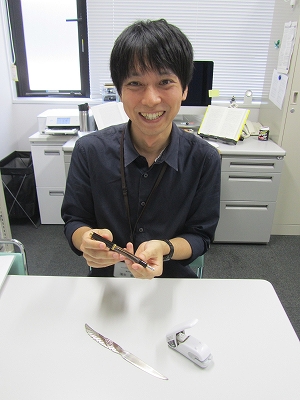

■■■ 今日の一枚 ■■■

今日の1枚は、 " 最近のお気に入り " です!

万年筆、ペーパーナイフ、無針ホチキス

「実は、今年(2017年)の7月に、人生9回目の引越しをしたんですよ。

僕、生まれは高知県で、育ちは高校まで宮崎県、それ以降岡山県、滋賀県、フィンランド、もう一度

滋賀県、東京都、名古屋と移り住んでいます。

家には必要最小限のものしか置かないので、一人で引越しできちゃうくらい荷物が少ないです。

家具も必要最小限で、大きなものは引っ越しの際にリサイクルショップに引き渡します。

人から頂いたものは捨てられずにいますけれど、基本、モノに執着しない。

自分で買っても、引越しの度に毎回手放しちゃう(笑)」

モノに執着しないという先生ですが、手にされた万年筆は、贈り物で頂いたお気に入りなのだとか。

「あまりモノには執着しませんが、強いて言えば文房具ですかね。

比較的変わったものを集めます。文房具こそイノベーションのかたまりです。」

余談ですが・・・

基本的にゼミではプライベートは見せないという先生。

学生にとっては生活感が感じられないようで、電車に乗っている姿を珍しがられたことすらあるのだ

とか。

実は、キレイ好きで、お料理もなさる(なんと林檎の皮むきが得意!)という一面もあるのですよ★

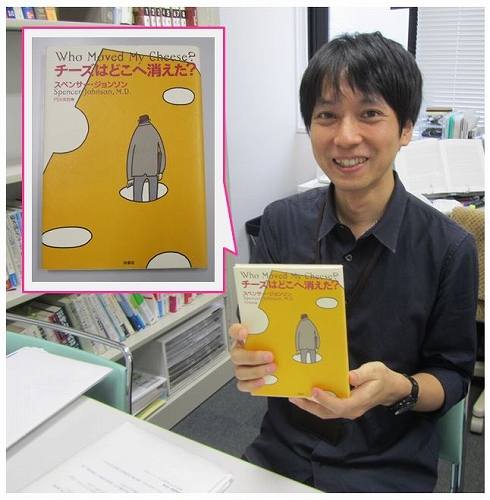

■■■ 先生のお薦め本 ■■■

スペンサ―・ジョンソン著 門田美鈴訳 扶桑社

先生は、こんな風におっしゃっていました。

「有名な本なのでご存知の方も多いでしょうか、簡単に言えば『ずっとその場にいても

しょうがないよ。変化に関しての恐怖感を取り除くべきだよ。』というお話です。

環境は刻一刻と変わっていきます。いつまでもあると思っていたチーズは、気づけばどこかに

消えてしまいます。チーズが消えたらな、どこかに探しにいくなり何なりしたほうがいい。

そのためには自分も変わっていく必要があるし、変わることに関してして恐れてはいけないと。

現状に慣れてしまうと、楽じゃないですか。

でもそうすると、もうそこから成長が無いわけですよね。

新しい環境に適応していくことは、当人にとってはある程度負荷になりますが、

視野も広がって新しい考え方もできるようになります。

そういった意味で、以前の自分より成長していくわけです。

変化は自分の成長を促してくれる要因になると思うんです。」

様々な土地で暮らし、変化に適応していらした蒲生先生らしいチョイスですね!

本学の図書館にもありますので、是非手に取って読んでみて下さい!

大学生らしい学びに全力投球してみたいNGU生のみなさん、

先生の研究方法やフィンランドのお話を伺いに、蒲生先生の研究室の扉を叩いてみては

いかがでしょうか?

次回の★Bridge★も、お楽しみに!

チョッパー子

皆さんこんにちは!

学術情報センターサポーターのマロンです!

今回は健康シリーズと題して、これからの皆さんが健康になるための本を、まとめて紹介していきたいと思います

まず1冊目は『笑って禁煙できる本』です。

タバコは友だち曰く1箱約450円するらしく、それを1年間買い続けたら10万円近くお金を使ってしまうそうです。

その分のお金を他のことに使いたいとは思いませんか?

でも、そんなこと言われてもやめられないんだからしょうがないじゃないか、というあなたに是非ともこの本を読んで頂きたいです。

この本にはタバコをやめる方法が書かれていることはもちろん、禁煙の失敗例や、タバコを吸い続けるとどうなってしまうかも書かれているため、禁煙に失敗する無駄な時間が無くなり、そしてタバコの恐ろしさがより分かるようになっている1冊です。

タバコがやめられないあなた、一度禁煙に挑戦してみてはいかがでしょうか?

続いては睡眠についてです。

ちゃんと睡眠をとっていても授業中に眠くて集中できなかったり、体調が悪くなってしまったりすることはありませんか?

それは「良い睡眠」をしていない証拠なのかもしれません。

「良い睡眠」を手に入れて何事にも集中することができるようになるために、

この『眠りの技法』という本をおすすめしたいと思います。

眠るためにはただ横になって目をつぶるというだけでなく、室内の温度や枕の高さ、寝る前の食事などたくさんの要素を重ねると良い睡眠をとることができます。

そんな睡眠に関することが、この本に全て書かれているので是非読んでみてください!

健康に良い生活をして毎日を楽しいものにしましょう!!

(学生サポーター:マロン)