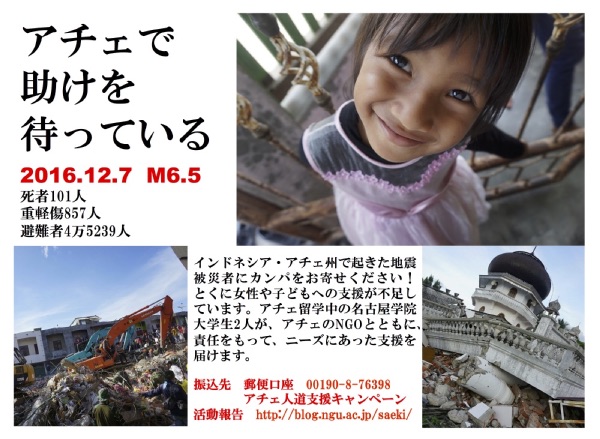

2016年12月7日(水)、わたしたちが留学するインドネシア・アチェ州でM6.5の地震が起き、9日(金)の時点で、死者100人、重軽傷724人、避難者2万3231人、家屋倒壊1万1681軒、店舗倒壊129軒の被害が出たと伝えられています。わたしたちは、地震発生翌日の8日(木)、佐伯先生を通じて、2015年スタディツアーでお世話になった地元NGO「Jari Aceh」のヌルジュバさんにお願いして、もっとも被害の深刻なピディ・ジャヤ県での被災者ニーズ調査に同行させてもらいました。

2016年12月7日朝5時3分にマグニチュード6.5の地震がスマトラ島アチェ州で起きました。わたしがいままで経験したことのない大きな揺れに加え、日本ではなく留学中ということで家族も友だちもいないなかの地震はとてつもなく怖かったです。

わたしが住んでいるビルン県マタンでの被害はありませんでした。しかし、テレビのニュースや大学の友だちとの話で、震源地近くのピディ・ジャヤ県(マタンから車で2時間ほど)で大きく被害が出ていることを知りました。地震当日には、すでに大学内で募金活動がはじまっていました。わたしも募金しましたが、自分も国際協力を勉強しているなか、募金だけするのではなく、なにか支援できることがないかと考え、佐伯先生を通じて、12月8日、2015年スタディツアーでお世話になったNGO「Jari Aceh」のニーズ調査に同行させてもらいました。

わたしはこの日、はじめて被災地そして国際協力の実践となる現場に足を踏み入れました。マタンから車で少し移動しただけなのに、たくさんの建物が崩れ、瓦礫ばかりの光景。覚悟はしていましたが、驚きを隠せませんでした。Jari Acehのヌルジュバさんとともに、避難民が集まっているモスクを中心に被害状況とニーズの調査をしました。

食べ物と飲み水には、それほど困っている様子はありませんでした。モスクに水浴び用の清潔な水のタンクが運ばれていましたが、水浴び場自体はありませんでした。モスクの外にテントを張り、そこには女性だけが避難していました。男性はモスクの壁側に座っていました。宗教的な問題かもしれませんが男女別になっており、プライベートも家族の空間もありません。女性は、家の外や知らない男性がいる前では、頭にかぶっているジルバブ(ベール)を脱ぐことができません。暑いなか、モスクの外で、しかも1日中ジルバブを脱げない空間にいるのは窮屈だと思います。

トゥピン・プラホ村では、家が全壊し、家の前で避難生活を送っている家族に出会いました。まだ生後間もない赤ちゃんが、いくら日陰といっても暑い外につくられたゆりかごで眠っていました。ノートなどの文具、キッチン用品が散乱していました。生活のあとをみて、この先どう支援していくべきなのか、目の前でみているできごとに対し、答えを見つけ出したい、しっかり支援をしたいという気持ちがさらに強くなりました。

クデ・ムルドゥでは、2階建ての長屋式店舗がほぼ全壊しており、捜索・救出活動がつづけられていました。道中では車が多く行き交う道路の真んなかでお金を集めている子どもたちもいました。そんなかれらのためにもなにができるのか考えました。

名古屋学院大学で募金活動をおこない、集まったお金で、わたしと同じく留学中である深川(国際協力学科2年)と、Jari Acehの協力のもと、無駄のない、本当にニーズにあった支援活動をしたいです。今回のことは、偶然ではなく運命、アチェで留学している国際文化協力学科生である自分にとって貴重な経験です。国際協力はなにかを勉強している自分にとって、支援活動を実施するのは大きなチャンスだと思っています。

わたしは、被害の様子やニーズを伝えるとともに、必要な支援を必ずアチェの被災者に届けます。国際協力の実践ははじめてで、まだまだ未熟者ですが、勉強の意味と、いまアチェに住みアチェの人に支えられながら楽しく留学生活を送ってこられたことに対しての恩返しの意味も込め、活動に努めたいと思います。(国際文化協力学科3年・水谷奈津子)

被災地に行って感じたことは、自分の無力さです。いまの僕たちができることはなかった。本当にただみて、被災者の話を聞いて、心を痛めるだけでした。

場所によって、物資のあるところとないところの差がとても激しいように感じました。インスタントラーメンを料理もせずに食べている被災者もいました。地震の影響で断水して、マンディ(水浴び)できない人もいました。お祈りの前に身体を綺麗にできないことは、ムスリムの人たちにとってとても困ることだと感じました。家が潰れてしまい寝るところがなく、モスクのなかで寝ている被災者がほとんどでした。

いま必要とされているものは、食べ物、生活水、簡易的なテントなどでした。個別に言うと、メガネが壊れたからメガネが欲しいなど、きりがないほどです。アチェの人びとは、少しのことでもなるべく被災地へ向かい支援していました。僕の友だちも水のタンクを運ぶといって、バイクで担いで2時間かけて行ったそうです。

今回被災地を訪れ、僕が思っていた支援とは異なっており、正直とても混乱しています。僕は、水や食料を配って炊き出しをしたら、支援は終わりだと簡単に思っていました。しかし、現実は違いました。たくさんの水を持っていったとしても、その地域にすでにたくさんの水があったら、水は必要ないことになります。大切なのは被災者のニーズに応じて支援することです。このためにはたくさんの情報、たくさんのコミュニケーションが必要だと思いました。

いま支援があれば、生きていくことができるが、1年、2年とどんどん時が過ぎていって、いまの支援でふつうの暮らしに戻ることができるのかも疑問に思いました。仕事を再開して、自立できるようにすることが本当の支援ではないかとも思いました。緊急支援でなく、これから長く支援していくのであれば、支援する側と支援される側の信頼関係も大事です。

いまの僕には、なにが正解なのかまだわかりませんが、いまできることを全力でしつつ、これから被災地がどのように変化していくか見ていきたいと思い、僕たちだからこそ、できることはないか考えてみました。いま被災地では何が必要とされているか、被災者は何にいちばん困っているか、被災地がどのような状況か知らない人たちに伝え、募金活動をしていくことがいちばんよいことだと思いました。

募金でカンパが集まったら、2015年スタディツアー、そして今回の被災地訪問でお世話になった「Jari Aceh」とともに僕自身が被災地に行って、被災者のニーズに合わせた支援活動をしていきたいです。(国際協力学科2年・深川開斗)