今週のチャペルアワーの奨励(礼拝説教)の動画配信のご案内です。

第8回は、「賛美歌をうたおう」というタイトルで、神山美奈子先生(商学部准教授)が奨励をご担当くださいました。

・6月16日(火)13時~

奨励者:神山美奈子先生(商学部准教授)

奨励題:賛美歌をうたおう

聖 書:旧約聖書 詩編 150編1~6節

チャペルに集ってはいなくても、ぜひ心穏やかに神さまに心を向けつつご視聴ください。

なお、次回以降の配信スケジュールは以下の通りです。

・6月23日(火)13時~

奨励者:文禎顥先生(経済学部准教授)

・6月30日(火)13時~

奨励者:柳川真太朗さん(キリスト教センター職員)

「キリスト教」と一致するもの

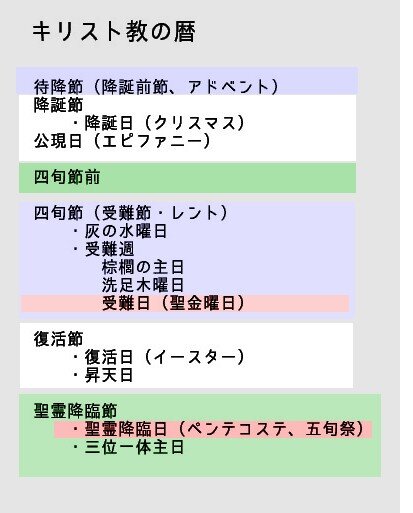

キリスト教の暦(こよみ)を紹介していこうという企画、まとめの最終回になりました。

前回まででキリスト教の暦(こよみ)をざっとご紹介し終わりました。

テーマカラーを暦に塗ってみるとこんな感じです。

この暦、イエスの誕生を待つ季節から始まって、イエスが再びこの世に来られるのを待つ季節で終わる。

最初のイエスの誕生を待つ季節には、イエスの誕生だけじゃなく、イエスの再来という二つの意味がかかっているようにできている気がしませんか。つまり新年になったよーって、去年のカレンダー捨てて新しいのに取り換えるようにじゃなく、循環するようになっているんですね。よくできているなーと今回勉強になりました。

それではまた週明けに!

(伝道師じゃないほう)

キリスト教の暦(こよみ)を紹介していこうという企画、終盤になってきました、その10です。

前回までの復習ですが、キリスト教の暦(こよみ)はイエス・キリストの生涯を誕生のエピソードからたどっていくようにできていて、こんなふうにわけて紹介しています。

① 誕生

② 死と復活

③ その後

前回までに紹介したのが、②死と復活に関わる暦です。

イエスの直接の人生に関わるのはここまで。で、ここからが地上に残された私たち一般人の季節ともいえる③ その後です。その後と略していますが、聖霊降臨(せいれいこうりん)節というすんごい名前がついています。とりあえずどんな記念日があるか見てみましょう。

・聖霊降臨日(ペンテコステ、五旬祭)

・三位一体主日

両方ともなんかパッと見で意味が分からないかんじしますね。

聖霊降臨日(ペンテコステ、五旬祭)、がクリスマスとイースターと並ぶキリスト教の三大祭の一つです。まったく影が薄いのですが。イースターから50日目の日曜日が聖霊降臨日です。

どんな日だったかというと・・・

イエスが天へ昇った後、イエスの弟子たちがみんなで家に閉じこもっていました。五旬祭というユダヤのお祭りのころ、弟子たちが祈っていると、天から炎の舌のような聖霊がおりてきました。すると、それまで閉じこもっていた弟子たちが街へ出て行って力強く伝道を開始しました。

これがペンテコステ(聖霊降臨祭)のおおまかな出来事です。

伝道を開始した=教会の誕生日 として大切にされています。この聖霊降臨日の一週間のテーマカラーは赤です。

そしてこの聖霊と、イエス・キリスト、神、この3つで1つの神というのがキリスト教の神なんだということを三位一体(さんみいったい)と表現します。

その三位一体の神ということを特に覚えて過ごす日曜日を三位一体主日、がペンテコステの翌週の日曜日になります。

テーマカラーは緑。そしてここから待降節(降誕前節、アドベント)になるまで、ずっと聖霊降臨節です。半年ほどの期間がこの聖霊降臨節になるんですよ。

(伝道師じゃないほう)

キリスト教の暦(こよみ)を紹介していこうという企画、その9です。

前回までの復習ですが、キリスト教の暦(こよみ)はイエス・キリストの生涯を誕生のエピソードからたどっていくようにできていて、死と復活に関わる暦を紹介しています。

死と復活に関わる暦はこちら↓

1. 四旬節(受難節・レント)

・灰の水曜日

・受難週

(日曜日) 棕櫚の主日

(木曜日) 洗足木曜日

(金曜日) 受難日(聖金曜日)

2. 復活節

・復活日(イースター)

・昇天日

死ぬまでの四旬節(受難節・レント)と復活してから復活節の2つの季節があります。

今回は2. 復活節について。

復活節、イエス・キリストの復活を記念するお祝いの季節です。

金曜日に十字架で処刑され墓に葬られたイエスが、三日後の日曜日の朝に復活します。これが復活日、(復活祭・イースター)です。イースターエッグやイースターバニー、日本でも春になると街中で見かけますよね。テーマカラーは白。

イースターは「春分の日の後の最初の満月の次の日曜日」と決まっているので、毎年日付が変わってしまいます。早くて3月23日、遅いと4月25日になります。

さてさて、復活したイエス・キリストですが、40日目に弟子たちが見ている前で天に昇って姿が見えなくなります。そして天の使いたちが、「イエスはまたこの世に来る。」と告げるのです。ということでその日を昇天日として記念しています。

なので復活節には復活日(イースター)と昇天日という二つの記念日があります。

(伝道師じゃないほう)

前回までの復習としてキリスト教の暦(こよみ)はイエス・キリストの生涯を誕生のエピソードからたどっていくようにできていて、死と復活に関わる暦を紹介しています。

死と復活に関わる暦はこちら↓

1. 四旬節(受難節・レント)

・灰の水曜日

・受難週

(日曜日) 棕櫚の主日

(木曜日) 洗足木曜日

(金曜日) 受難日(聖金曜日)

2. 復活節

・復活日(イースター)

・昇天日

死ぬまでの四旬節(受難節・レント)と復活してから復活節の2つの季節があります。

今回は1. 四旬節の中の受難週の説明をさらっとしていきたいと思います。

受難週と書くと、なんだか不吉なことが起きそうな不運の続く週なのかと思われそうですが、ちがいます。イエス・キリストが十字架につけられ死に至ることを覚えて過ごす週です。詳しくは

受難週(聖週間)について学ぼう

をはじめ、「受難週」でブログ内検索していただくとあれこれ出てくるんでそちらをご覧いただいて。

日曜日に当時の中心地エルサレムという都に到着して、大歓迎を受けます。今でいうレッドカーペットを敷いてVIPをもてなすように、人々が上着や棕櫚(しゅろ)という植物の葉を道に敷いたので棕櫚の日曜日。イエスは高級車ではなく子ロバに乗って登場します。

それなのに金曜日には十字架に架けられて死刑にされるのですねー。

ということで、金曜日は受難日、聖金曜日と呼ばれています。イエスが十字架での死をとげ、墓に葬られたという大切な日です。日本的な感覚でいうと命日でしょうか。この日だけ特別にテーマカラーは赤!

近頃は受難週の土曜日を聖土曜日と呼ばれていることが増えています。それまでもあったけれど多用されていなかった言葉が気が付いたらごく当たり前に使われていたりしますからねー。また数年後には色々変わっていたりして・・・。

(伝道師じゃないほう)