「授業」と一致するもの

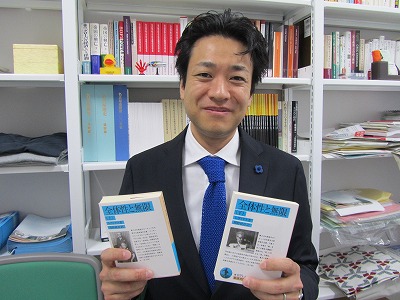

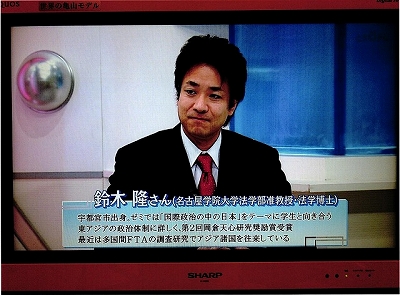

法学部 鈴木 隆 先生です。

鈴木先生は、「国際政治」「比較政治学」「現代政治外交論」などの科目を

担当されています。

それでは、先生の思いをご紹介★

■■■ どんな思いをもって、授業(ゼミ)に臨まれていますか? ■■■

授業では、できるだけ「丁寧に」、「平易に」、を心がけています。

授業は、改良やアップデートがあるとはいえ、毎年おおよそ同じシラバスを繰り返します

が、授業を受ける学生にとってみれば、おそらく一生に一度きりの授業です。

ですから、毎回、初心に返って、慣れず、だれず、丁寧な授業を心がけています。

私もそうだったのですが、授業内容がわかると、楽しいと感じると思うのです。

"好きこそものの上手なれ"というか、「理解できた!」と思うと、授業が待ち遠しく

感じられるだけでなく、予習・復習にも身が入ります。ですので、例え難しい内容で

あっても、学生たちがきちんと理解できるように、平易な授業を目指しています。

とにかく「丁寧に」、「平易に」、を心がけて授業に臨んでいます。

これは、授業のレベルを落とすということではありません。

なるべく身近なトピックを扱ったり、共感できるようなニュースを題材にしたり、

あるいは映像資料やレジュメを上手く使って、なるべく学生の皆さんが理解しやすく

なるよう工夫して、学生たちに学ぶ楽しさ、知る喜びを感じてもらう、ということです。

「分かる!」「楽しい!」「また聞きたい!」―――そう感じる授業ができれば良い

と思っています。

■先生の授業スタイル

授業では、板書やプリントの穴埋問題を学生たち自身に記述させ、集中力が途切れない

ように配慮しています。また、ビジュアル面でも理解を促せるよう、資料やレジュメも

工夫しています。

穴埋問題は、ヒントを出しながら、学生との対話形式で進めていますので、学生が

どの程度理解しているのか、そこでだいたいの感触を掴むことができます。

これも全て、「丁寧に」、「平易に」、に繋がることだと思うのですが、日々 face to face

で学生の表情を見て、反応を確かめて、より良い授業を目指して取り組んでいます。

■鈴木ゼミ

ゼミは、全体としての方向性を持って進めるのではなく、それぞれの個性を生かして、

自分の得意分野を伸ばすという方針で進めています。

なぜなら、「これだけは、他の人には負けないくらい勉強した!」という自分だけの

得意分野を作って欲しいと思っているからです。

私の専門は国際政治ですので、当然ながら、ゼミにはこの分野に興味のある学生が

集まります。ゼミでは、まず学生たちに自分の興味がある事柄を任意に選んでもらい、

その事柄と国際政治とを相互に関連づけた、個々の学生にオリジナルな研究テーマを

持ってもらって、そのテーマをじっくりと深く突き詰めて勉強させるようにしています。

例えば、春学期の発表では、「サッカーと国際政治」「ファッションと国際政治」

「マンガと国際政治」「ヒーローと国際政治」といったテーマがありましたね。

授業で幅広い教養を身に付け、ゼミで、これだけは誰にも負けない、という得意分野を

手に入れることができれば、社会に出てからもきっと自信が持てると思います。

「専門性のあるジェネラリスト」というか、

「一般教養のあるスペシャリスト」というか・・・、

そういう人材を育てられたらと思っていますね。

そのためには、当たり前ですが、地道に勉強しなくてはいけません。

自分の好きなことだけ勉強していても現実の国際政治は理解できませんので、

向こう三軒両隣的なスタンスが必要です。国際政治の全体像や隣接分野を授業

でしっかり勉強し、ゼミでは自分の研究テーマに全力で取り組んで欲しいですね。

ゼミの仲間から「ここが分からない。」「ここがおかしい。」「ここを丁寧に

説明してもらわないと。」といった厳しい意見を浴び、さらに勉強して、研究

を深めていく、という形が理想ですね。

学生は、それぞれが自分の関心のあるテーマを研究して発表します。

なので、発表を聞く側の学生は、そのテーマについて詳しく知らないことが多く、

むしろ色んな質問をしやすいので、ゼミも活性化されますよね。

学生は様々な視点から個々の研究に取り組んでいますので、

「こんな切り口からも国際政治が見られるのか。」と私も勉強させてもらっています。

ですから、ゼミは、私も一員となって一緒に勉強する場、といった感じでしょうか。

■■■ 先生のお薦め本 ■■■

『全体性と無限(上)(下)』

岩波文庫 レヴィナス著

フランスの哲学者、レヴィナスの書いた本書は、とにかく難解で、一筋縄では解釈できない

のですが、そういった書物を学生時代にこそ読んで欲しい、ということでご推薦いただき

ました。

以下、先生の思いをお伝えします!↓↓↓

※ ※ ※

現代では、ものすごい勢いでヒト・モノ・カネや情報が行き来していますし、その量たるや

膨大です。諸外国との距離が、それだけ近くなっているのですね。貿易をはじめとして、

相手が居なければ存立が難しいという相互依存の関係が生まれた反面、近づけば近づくほど

様々な摩擦や対立が生じやすいのもまた事実です。このような時代の中で、政治は、緊張を

緩和するための様々な外交的な努力を行うわけですが、時に行き詰まることもありますよ

ね。

この本は、自分とは異なる「他者」と、どう向き合い、関係していけばよいのか、を考え

るうえで大変役に立ちます。国際政治が行き詰まっているとき、哲学の古典からヒントを

持ってくる、解決の糸口を探ることが重要だと感じています。こうした難しい時代だから

こそ、古典を紐解き、深く悩み、腰を据えて深く考えることが大切なんだと思います。

「相手を理解する」と言葉で言うのは簡単ですが、実際にはとても難しいことで、

本来的に相手の心の内はわからないものです。言語や文化・歴史が違えば尚更です。

「学問をする」ということの目的の一つは、"より良い社会を作って、人々の共生を

実現する"ことにあると思うのですが、忘れてはならないのは、ある人にとっての

"より良い社会"が、必ずしも別の人にとっての"より良い社会"ではないかもしれない、

ということです。

デジタル世代の学生たちは、1か0か、白か黒か、はっきりさせることを好む傾向に

あるように感じますが、国際社会では、相手が自分と違う考えを持っていても、

「どちらが正しく、どちらが間違っている」ということはありません。相手を尊重し、

相手と共存するための"マージン"が必要不可欠です。

学生の皆さんは、学生時代を、自分が"より良く生きる"ための4年間であると自覚して、

できるだけ多様な他者との付き合いやコミュニケーションを通じて、自分にとっての

"より良い社会"が、他者にとっても"より良い社会"となるように、そういう思考や

態度を培う期間にして欲しいと願っています。

この本を読んでも、おそらく「理解できた!」とはならないかもしれませんが、

その過程で色々と悩み、深く考えることこそ大切なんです。

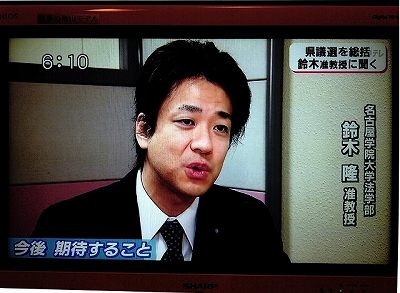

■■■ 今日の一枚 ■■■

今日の1枚(3枚?)は、"テレビの中の先生"です!

関東圏のテレビによく出演されているそうです。

10年以上に渡り、様々なテレビ番組に出演されたてきたとのこと。

名古屋で拝見できないのが、残念です!

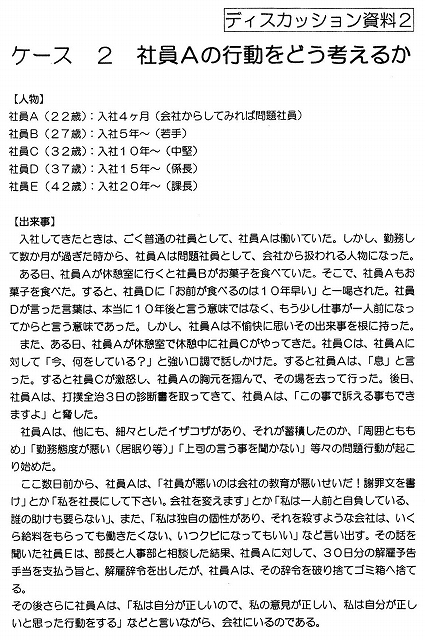

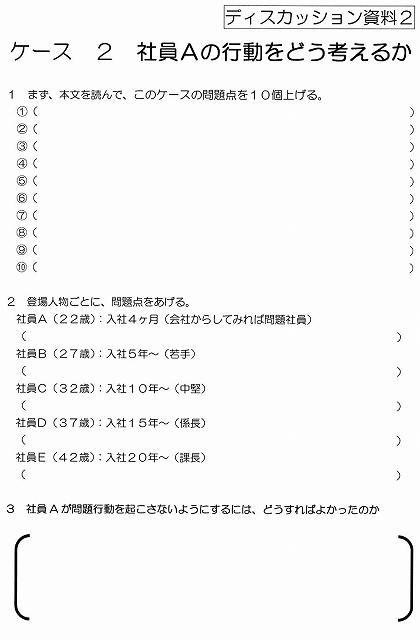

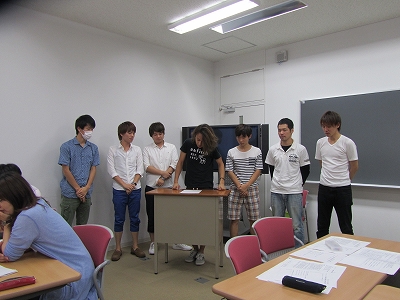

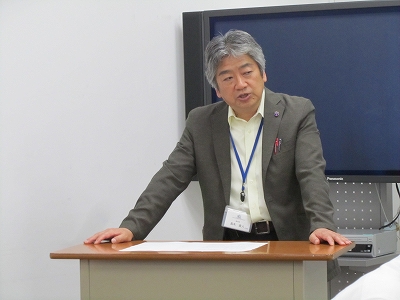

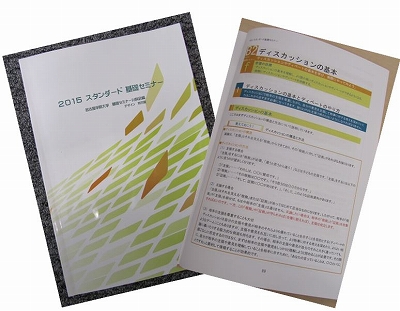

今回は、商学部髙木直人先生の「発展セミナー」に、再びお邪魔してきました!

本日の講義テーマは、「グループディスカッション その2」。

履修者にとっては、先週に引き続き、2回目のディスカッション練習です。

ディスカッションの基本については、必修科目「基礎セミナー」の教科書にも

書かれていましたね。

(※この教科書は、本学オリジナルのもので、大学生活から始まり、学内施設案内や周辺地

域の情報、学内コミュニケーションツールの使い方や情報収集の仕方、レポートの書き方、

プレゼンの方法、メールのマナーに至るまで、大学生に必要な知識がこれでもかと詰め込ま

れた1冊になっているのです!)

今日は、この教科書の「ディスカッションの基本」を踏まえつつ、時間制限を設け、

手法をアレンジしながら、実際にディスカッションを行いますよ!

今回は、素敵なごほうびも用意されています★

みなさん、気合が入りますね!!

さて、ここから本題です。

せっかくなので、このブログを読んでいるみなさんも一緒に考えてみて下さいね。

今回のテーマはこちら↓

「設問 このケースの問題点は何ですか?」