キリスト教の暦(こよみ)を紹介していこうという企画、その6です。

さて、前回までの復習としてキリスト教の暦(こよみ)はイエス・キリストの生涯を誕生のエピソードからたどっていくようにできていて、誕生に関わる暦を紹介しおえたところです。

誕生前後に関わる暦の次は、ドラマなら幼少期→思春期→青年期になりそうですが、暦を見てみましょう。

あ、ちょっとだけ③の四旬節前という季節が入っていますが、なんというか①と②の間にある通常運転の時期のような・・・(なのであえて言わない場合もあり)。で、その小さな③を飛ばすと・・・②これは「死と復活の季節」

誕生の次はなんといきなり死。

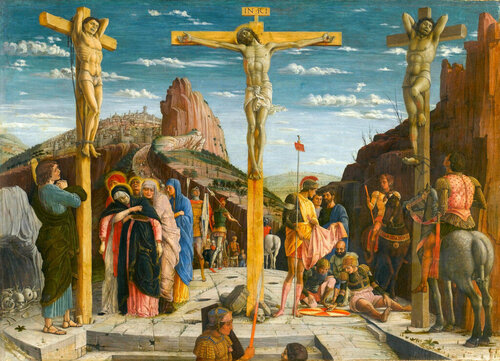

いや、さすがに生まれてすぐ十字架にかけられて殺されたのではなく(あやうく殺されそうになることはあったけれど)、イエスは30歳ぐらいで宣教活動を始めて3年ほどで十字架にかけられたとされています。

なんだか細部まできっちりしたいと思うと宣教の時はなんでやんないの?という気にもなりそうですが、イエスの誕生をなぜ喜ぶのかというと、十字架の死と復活によって私たちを救ってくれる救世主が産まれたことを喜んでいるから。でもイエスを十字架の死に追いやったのは何か、そして殺されてしまうことを知りながら独り子イエスを地上に与えてくださった神様から私たちへの愛の大きさを誕生と死と復活をギュッとくっつけることで、よりくっきりと表現してくれているような気がします。

ということで次回はこの② 死と復活の季節の紹介を頑張りますよー。

(伝道師じゃないほう)