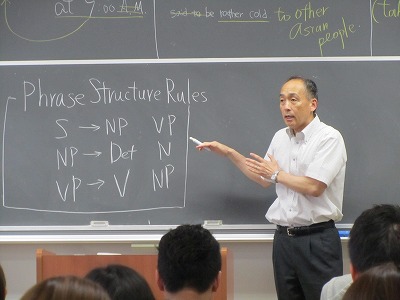

今回は、以前Bridgeでご紹介した赤楚先生の、「英語学講義1」の

授業にお邪魔してきました!

さっそく、どんな授業だったかのぞき見してみましょう★

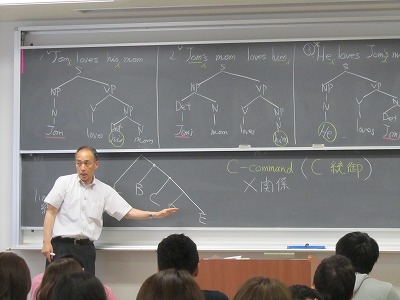

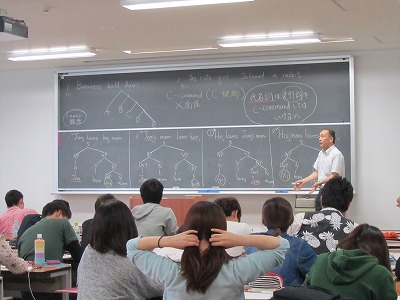

■■■「英語学講義1」前半授業風景■■■

講義の前半は、黒板を使っての英作文です。

学生さんは、先生に当てられた問題の解答を、前の黒板に書きに行きます。

学生さん達の解答が出そろうと、赤楚先生は、1つ1つに訂正・解説を加えていきます。

英作文の解説だけでなく、「文章の中で出てきた地名がアメリカのどの辺りにあるのか」といったプラスアルファの知識も盛り込まれていて、とてもわかりやすいです。

「いつも言うてるけど、これしか答えが無い、というわけやないで。

ここにある答えが唯一の答えやないからな。

他の表現であってもかまわないし、自分の書いた文章で、

『これでもええんちゃうか?』っていうやつは、言えよー。」

先生がこう言うと、学生さんからは、自分の表現が正しいか、質問が出ていました。

このように聞いてもらえると、自分が考えている文章が正しかったか、ちゃんと確認できますね。不安を残すことなく、すっきり後半に進めそうです。

■■■「英語学講義1」後半授業風景■■■

「それじゃあ、後半のシンタックス (syntax:統語論)に入っていくぜー。」

さて、授業の後半では、いよいよネイティブの脳内文法研究の歴史を追体験していきますよ!

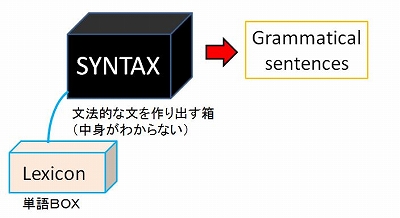

まず最初に、先週までの内容の簡単な復習です。

詳しい内容は割愛させていただきますが、先週までの内容では、ネイティブの脳内には、文法的な文を作り出すボックス(SYNTAX)があり、単語ボックス(Lexicon)と協力し文を作っていること、

さらに,

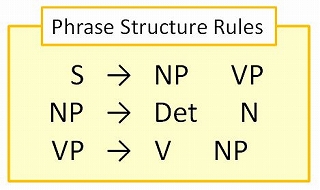

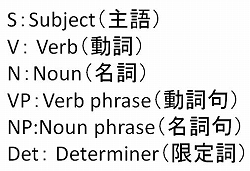

その文には、語順に関するルール(Phrase Structure Rules)が有り、このルールにしたがって、文が作り上げられていること、そのルールだけでは説明できない構文があることまで勉強しました。

※ここでは特別に解説をつけます。

「先週言ったけれども、日曜日辺りに、ノートを見直したか?

見直してなかったら、1週間丸々頭の中が消えてるから、

しっかり思い出さなあかんで。

先週のノートしっかり見てな。

では、今から言うフレーズの樹形図を書いて、

どのPhrase Structure Rulesが使われているか考えてみて。」

履修者は、樹形図を書く練習問題を解きます。

問題に当たった学生さんは、黒板に答えを板書し、先生が全員にむけて解説をします。

前半の文法問題と同じ形式ですね。

さて、せっかくなので、ここからはみなさんも一緒に考えてみましょう!

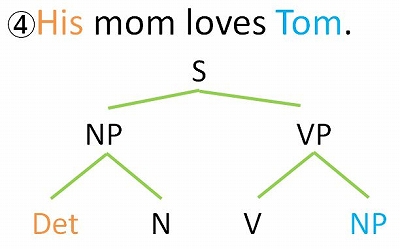

(問)代名詞は、文の内外の先行詞を指し示すことができますが、以下の4つ文のうち、

ネイティブには代名詞=Tomと解釈できない英文が1つだけあります。

それは、どの英文でしょうか?

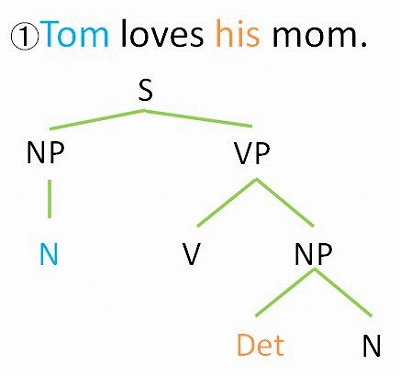

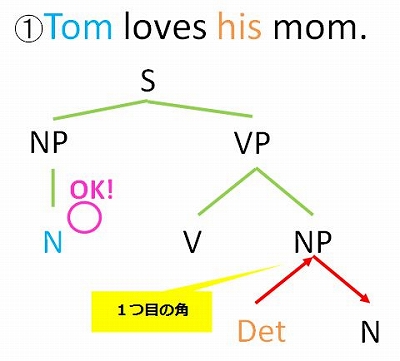

① Tom loves his mom.

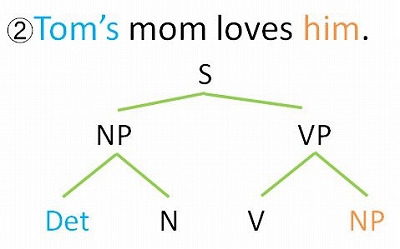

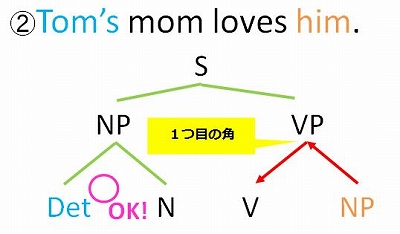

② Tom's mom loves him.

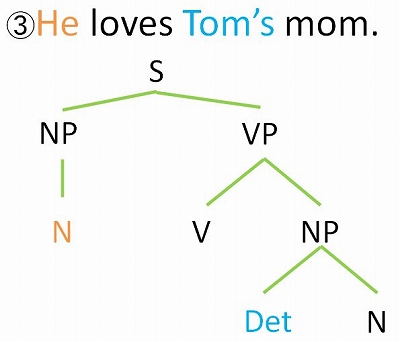

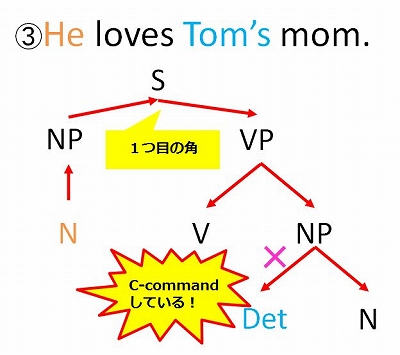

③ He loves Tom's mom.

④ His mom loves Tom.

答えは決まったでしょうか?

授業では、どの文だと思うか、履修者に挙手で意見を聞いていました。

答えは、③です。

でも、なぜこの文の代名詞"He"="Tom"と解釈できないのでしょうか?

この問題を考えるために、Phrase Structure Rulesを使い、

樹形図を書いてみます。

皆、作成できました。

さあ、ここから先は、今日新しく習う内容です。

研究が進んだ結果、新しく次の脳内ルールがあることが発見されました。

どんなルールかというと・・・

「代名詞は、先行詞をC-commandしてはいけない」

???

初めてこの授業を聴講したチョッパー子は、反射的に「難しそうだ、分からないかも」と思ってしまいましたが、そこに飛び込んできたのが、先生の言葉です。

「難しいことやってるんと違うで。

丁寧にやっていったら、誰でもできる。

『難しそうなことをやっているから、もうやめとこう』

と思って自分の頭を働かせることを止めたらダメだぜ。」

自ら考えること。

考えることから逃げないこと。

★Bridge★ の中でも、赤楚先生は、授業をするときに、このことを常に念頭に置いていると仰っていましたね。この授業でも、先生は、言葉を替え表現を替え、何度も話に織り交ぜて学生さんに伝えていました。

というわけで、難しそうではありますが、ここは我慢して、続きを見てみましょう!

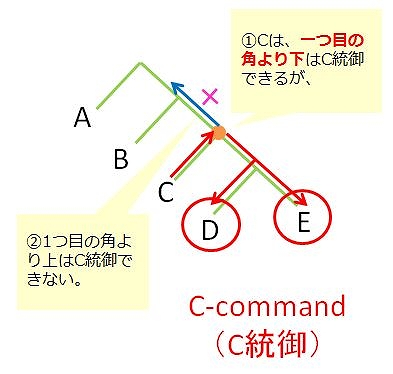

まず、C-command(C統御)とは、何でしょうか。

樹形図を想像して下さい。

枝分かれしていく品詞のうち、図のCに注目して下さい。

Cは、1つ目の角より下にあたるD・EをC統御することができますが、上にあるA・B はC統御することができません。

このルールを、C-commandと呼びます。

ここで、先ほどの脳内ルールをもう一度見てみましょう。

「代名詞は、先行詞をC-commandしてはいけない」

これを、先ほどの4つの文に当てはめてみましょう。

授業では、当たった学生さんが、黒板に樹形図を書いて、先生に添削を受けていました。

"his"からさかのぼって1つ目の角の下に、"Tom"はありません。

これはOKそうです。

これも、"him"から逆のぼって1つ目の角の下に、"Tom's"はありません。

おや?こちらは、"He"から逆のぼって1つ目の角の下に、"Tom's"がきてしまっていますね。代名詞が先行詞をC-commandしてしまっています。

ネイティブ脳内ルールでNGが出るパターンにあたります。

このせいで、③の代名詞は、Tomを指すと解釈できないのですね。

こちらは、"His"から逆のぼって1つ目の角の下には、"Tom"はありません。

この「代名詞は、先行詞をC-commandしてはいけない」という脳内ルールの発見に、30年という歳月が費やされたそうです。

さあ、今日の授業では、ネイティブの脳内では、Phrase Structure Rulesのような線形の考え方だけでなく、階層的な情報を頭の中で扱っているのではないか、脳の中では階層に係わる情報を利用しているのではないか、ということが分かりはじめたところまで研究の追体験が進みました。

どの言語が母語であっても、誰から教えられることなく、私たちは、こういった脳内ルールを持っているのだそうです。こうしたことが、研究の結果、1つずつ発見されていったのですね。

来週は、どのように研究が発展するでしょうか。

赤楚先生が仰っていたように、来週までにノートを見直して、今日の内容を忘れないようにしないといけませんね。

高校までの勉強と違い、大学では、自らテーマを決めて研究することが求められます。

文系の研究の追体験がしてみたい学生さんは、是非、赤楚先生の「英語学講義1」を履修してみてくださいね!

チョッパー子