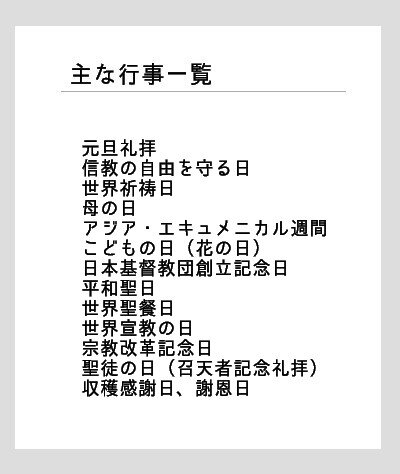

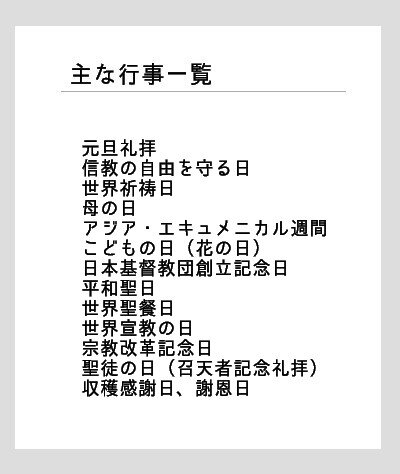

キリスト教にはイエス・キリストの生涯にちなんだ教会暦と呼ばれるこよみ、クリスマスとかイースターとかとは別に"行事"と呼ばれるものがあります。

まずは行事の一覧。

今回は「母の日」の紹介です。

一番知れ渡っているやつきたー!

この母の日は皆さんがご存知の母の日です。キリスト教由来の行事だと知らずに母の日すごしてませんでしたか?

1907年5月12日、アメリカでアンナ・ジャービスが、亡き母を偲び、母が日曜学校の教師をしていた教会で記念会をもち、母が好きだったカーネーションを贈りました。これが母の日の由来になっています。その後、5月第2日曜日に行われる教会行事となりました。

(伝道師じゃないほう)

イエス・キリストが十字架にかけられたのが過越祭の時ということを前回お伝えしましたが、これこそ今回のブログの本題なのです。

過越祭では子羊の犠牲によって災いを逃れました。

イエスの十字架での死、犠牲によって、私たちの罪をあがなわれました

ということで、「過越祭にささげられた子羊=イエス」ということができるのです(コリントの信徒への手紙一 5章7節参照)。

そしてこれがイエスの示した神から人への愛なのです。

本学の建学の精神、「敬神愛人」の基には、独り子を十字架にかけてまで人間を愛する、神が示した愛があるのです。

今はレント(受難節)です。レントはイエス・キリストの十字架の苦しみを思い起こして過ごす期間です。どうかそのことを今一度覚えて過ごしましょう。

過越祭があの有名な絵に云々と引き伸ばして前回のブログは終了していました。

では、あの有名な絵とはなんでしょうか?

答えはレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」です。

イエス・キリストが捕まって十字架にかけられる前日、文字通り最後の晩餐の場面です。聖書にはこれが過越祭一日目(ユダヤ教の暦で15日)の食事だったと記されています(マルコによる福音書14章12節他)。つまり、「最後の晩餐=過越祭」なんです!翌日にはイエスは十字架で死をとげ、3日後の日曜日に復活するわけですから、過越祭とイースターの日程が重なるんですよ。

クリスマスは聖書に何月何日などとは書かれていませんが、イエスが十字架にかけられた日は過越祭のおかげで特定できるわけです。ちなみにユダヤ教の暦が太陰暦なのでイースターも毎年日程が変動するんです。キリスト教のルーツがユダヤ教にあることがあらためて感じられますね。

さて、次回は過越祭にもうちょっと踏み込んでいきたいと思います。

9月25日(木)12:40~13:10に名古屋キャンパスチャペルでカレッジアワーが

行われます。秋学期最初のカレッジアワー、ぜひご出席ください。

ところで前回の記事、奨励をされている石田聖実先生をアップにすると

おお!街中ではけっして見かけない服です!!

チャペルアワーでも牧師用のシャツまたは黒のガウン着用の先生が多いので新鮮にうつったのではないでしょうか?

せっかくなので後から全身を撮影させていただきました。

1.全身を覆う白いローブ

2.腰にはチングルム等と呼ばれるロープのような紐

3.首からはストール

刺繍は十字架と棕櫚(ナツメヤシ)の葉

奨励のなかでメソジスト運動の始まりにふれたためか聖公会風とのこと。(本学のルーツであるメソジストは聖公会からわかれた教派です)

腰紐は結ぶ動作一つ一つに決まったお祈りを唱えるなど、着方にもきまりがあるそうですよ!!プロテスタントには服装規定はないのですが、他のローマ・カトリック、正教会、聖公会などには服装に決まりがあるようです。

ストールの色はキリスト教の季節の色、今は聖霊降臨節(または三位一体節)の緑色です。これがアドヴェントなら紫、クリスマスは白、などと季節にあわせてかえていきます。先生のストールの色が変わると「ああ○○の季節だなー」とまるで風物詩のような感覚で見ていました。11月または12月にはアドヴェント(待降節)に紫色のストールにかわります。

ちなみに黒のガウンの上にストールをかけるスタイルが本学の教派では多いですよ。

石田先生からは他にも真夏にガウンやローブを着る時の暑さ対策など、牧師ならではのお話をうかがうことができました。今まで服については知らないことだらけでした。このブログで何度か季節の色についてご紹介してきましたが、やはり本物を見ないとピーンときませんよね。本当に今回は勉強になりました。

石田先生ご協力ありがとうございました。

イエス・キリストの生涯をたどるシリーズの続きです。

荒れ野から戻ったイエスはガリラヤ地方で宣教をはじめました。

病人を癒したり、悪霊にとりつかれた人を助け、たくさんの人に伝道をしました。多くの人がイエスについていくようになり、イエスはその中から12人を使徒として選びました。

さて、有名になってきたイエスは弟子たちにこんなことを言い出します。

「私はこれから必ず苦しみを受けて殺される。そして3日後に復活する。」

そしてイエスは弟子たちを連れてエルサレムの街へと移動します。

続く

イエス・キリストの生涯をたどるシリーズ。つづきです。

洗礼者(洗礼を授ける人)ヨハネという人がいました。

ヨハネは多くの人に洗礼を授けていました。

ナザレの村からやってきたイエスもヨハネから洗礼を受けました。その時に神の霊が鳩のようにイエスの上に降ってきたそうです。

続く

イエス・キリストの生涯、続きです。

エジプトに逃げたイエスの一家は、ヘロデ王の死後、ヨセフたちがもともと住んでいたナザレの町へ帰ります。ヨセフは大工だったので、イエスも大工の息子として成長していったようです。でも...やはりそれだけじゃないエピソードがあります。

エルサレムの神殿に年に一回礼拝に行くという行事(日本でいえば初詣のようなもの)で、12歳のイエスは、神殿にいた学者たち真ん中に座って議論に参加していたようです。

国一番の学者たちが集まる中に12歳で参加...まさに天才少年ですね。

続く

イエス・キリストの生涯、前回の続きです。

イエス・キリストが生まれてすぐのこと、父ヨセフの夢に天使が現れて

「エジプトへ逃げなさい。ヘロデ王がこの子を殺そうと探している。」

と伝えました。

実は占星術の学者たちが、イエスを訪ねる前に、どこで生まれたのかを聞きにヘロデ王のところを訪れていたのです。

ヘロデ王は"他に王が産まれたら、自分の身が危ない!早いうちに殺してしまおう。"と思ったのです。そして「その子に会ったら私も会って拝みたいから、知らせて欲しい。」と頼みました。でも学者たちはイエスに会った後、夢で「ヘロデのところへ帰ってはいけない。」とお告げがあったので、ヘロデ王には知らせずに帰りました。ヘロデ王は学者たちに騙されたと怒って、ベツレヘムとその近隣にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させたのです。

イエスはその頃には両親とエジプトに逃亡していたので助かりました。

続く

前回の続きです。

マリアとヨセフが結婚するころ、皇帝から全領土の住民に住民登録をせよとの命令をだしました。

ヨハネはベツレヘムという町の血筋だったので、妊娠中のマリアと一緒に旅立ちました。ベツレヘムに着いたところ、なんと宿屋には泊まるところがなく、マリアは家畜小屋で出産することに...。

無事に生まれたイエスは飼い葉おけに寝かされました。神の子は家畜のエサ入れに寝かされていたのです。

天使から救い主の誕生を知らされた羊飼いたち、星に導かれた占星術の学者たちがイエスの誕生を祝いにやってきました。

イエスの誕生を喜んだ人もいれば...

続く

イエス・キリストの生涯をたどっていくシリーズ、初回は産まれる前の話です。

マリアという女性がいました。

彼女にはヨセフという、婚約者がいました。

そんなマリアのところに天使がお告げにやってきます。

「聖霊があなたに降り、あなたは神様のこどもを産みます。その子にイエスと名付けなさい。」

そしてマリアは天使が告げたとおり妊娠したのです。

マリアの妊娠がわかり、ヨセフは悩みます。マリアのお腹の中の子は婚約者である自分の子じゃないのですから...。その時代、浮気は"姦淫"という重罪(死刑)でしたから、表沙汰にするとマリアは処刑されてしまいます。

ヨセフはひそかに別れようと決心しました。

すると夢に天使が現れて「マリアのお腹の中の子は聖霊によって宿ったから、マリアと結婚しなさい。」とお告げがありました。

そして二人は結婚したのです。

ちょうどその頃... 続きは次回!

聖書でイエス・キリストの生涯について書かれているものを福音書といいます。伝記みたいなものですね。それが4パターン聖書に載っています。

・マタイによる福音書

・マルコによる福音書

・ルカによる福音書

・ヨハネによる福音書

マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネは著者の名前です。この4つの福音書がそれぞれイエスの生涯を記しています。

なんで1つじゃなくて4つなのか、1つにまとめたらいいじゃないか。めんどくさい。と思いますが、それぞれ視点が違うので4つ載っています。ちなみに聖書に正典として収録されていないだけで他にも多数の福音書があるようですが、長年の会議で今の4つに落ち着いています。

マタイ、マルコ、ルカは同じ資料を基に書かれているので、共通点が多くあります。この3つを共観(きょうかん)福音書とよびます。

ヨハネによる福音書はこの共観福音書とはちがった視点で書かれています。

さて、今回は共観福音書からイエスの生涯をおおまかにたどっていきたいと思いますが...長くなったので続きは次回ということで。

本日は3月11日、東日本大震災から3年目にあたります。

そのことを覚えて時を過ごせますように。

神様の癒しの業、大きな愛が今もこれからも被災された方の上に豊かにあるよう祈ります。

名古屋キャンパスチャペル、キリスト教センター前のカウンターには通年で募金箱を設置しております。

また、この春休みも本学から多くの学生さんがボランティア活動に参加しています。多くのことを学び、交流し、かけがえのないものを得ることができますように。

前回の記事にあるように本日は灰の水曜日、レントが始まりました。

ということで、ブログのtop画像をレントっぽく変更しました。

"レントっぽく"のポイントは3つ。

1.写真はレンテンローズ(クリスマスローズ)

クリスマスローズはクリスマスの時期に咲くものと、今の時期に咲くものがありますが、今の時期に咲く種類のものは"レンテンローズ"と呼ぶそうです。名古屋キャンパスチャペルに咲いたレンテンローズの写真です。

2.敬神愛人(英語)の横にユリの花のマーク

白百合は復活(イースター)の象徴ですが、受難があってこそのイースターともいえます。また赤い百合は受難の象徴ともされています。

3.ムラサキ色

レントの時期の色、受難を意味する色です。「待つ」という意味もあるのでアドヴェント(待降節)の時期にも使われます。

二日前にチャペル庭園のアカメの木の葉にしがみついていた、蝉の抜け殻がどうなっているか気になったので、お昼休みに足を運んでみた。昨日の雨に打たれたにもかかわらず、形がそのままだったので何故かほっとした。

事務室に戻る途中、礼拝堂の外壁にふと目をやると、雨のかからないコンクリートに、虫の抜け殻がへばりついていた。

大きさは、人の小指の先ほど。どんな生き物がそこで育ち、殻を破って出て行ったのだろう。そのまま、あたりに目を這わすと、その殻はほかにもあった。中には殻がぐちゃぐちゃに破れているものもあった。

大きさは、人の小指の先ほど。どんな生き物がそこで育ち、殻を破って出て行ったのだろう。そのまま、あたりに目を這わすと、その殻はほかにもあった。中には殻がぐちゃぐちゃに破れているものもあった。

人は古い自分から脱却し常に成長する。

その古かった自分から脱皮するとき、さらりときれいに抜け殻を置いてゆく人もいるだろう。しかし、中にはうまく出ることが出来ず、もがいているうちに、ぐちゃぐちゃになって、その自分の姿をやむを得ず置いてくる人もあるだろう。私はどちらと言えは、後者。とくに大学生のころの抜け殻は、破れて、ぐちゃぐちゃで人にお見せできるものでもない。でも人はどんな抜け殻を置いてこようと、今、喜びに生きるよう十字架の愛の殻を通して、イエスは私たちに教えている。

ここ数日、チャペル周辺の生き物の抜け殻からいろいろ学んだ。聖書は実は、神さまが作られた、この世界からいろいろ学ぶよう教えている。

「獣に尋ねるがよい、教えてくれるだろう。空の鳥もあなたに告げるだろう。大地に問いかけてみよ、教えてくれるだろう」(旧約聖書ヨブ記12章7~8節)

イエスも、自然から神様の心を学ぶことの大切さを教えていてくださっている。そんなことが書かれている「新約聖書マタイによる福音書6章25~34節」を、学生さんには一度ぜひ読んでほしい。

トナリの上司(仮)より

チャペルの庭園で見た蝉の抜け殻のことを考えていたら、昨年の暮れに見たヘビの抜け殻を思い出してしまった。ヘビは、瀬戸キャンパスチャペル事務部室の私の机の下で暮らしていたようだ。

昨年クリスマスがちかくなったある日、礼拝堂に立てる鋳物のキャンドル立てを足元の布きれを被せてあったダンボール箱から出していたら、白くほそ長いものがヒモのようにダンボール箱の中にあった。

(こんなところに、ヒモを入れたはずがないのに)

そう思いながら、そのヒモのようなものを指先で避けながらキャンドル立てを次々に箱から出して椅子においていたら、その白っぽいヒモの先にヘビの頭が見えてきた。ヘビの抜け殻だったのだ。私は、ヘビが苦手である。反射的にチャペルから箱をもって飛び出て、山に捨てた。

私の机のそばで脱皮したのかと思うと悔しい反面、私自身の脱皮について考えさせられた。

もうずいぶん長く生きてはきたが、私は未熟な自分から少しは脱皮できたらだろうかと。イエスは古い教えから脱皮された。そして、私たちに新しく生まれ変わり愛に生きるようにと、教えてくださっている。

トナリの上司(仮名)より

大きさは、人の小指の先ほど。どんな生き物がそこで育ち、殻を破って出て行ったのだろう。そのまま、あたりに目を這わすと、その殻はほかにもあった。中には殻がぐちゃぐちゃに破れているものもあった。

大きさは、人の小指の先ほど。どんな生き物がそこで育ち、殻を破って出て行ったのだろう。そのまま、あたりに目を這わすと、その殻はほかにもあった。中には殻がぐちゃぐちゃに破れているものもあった。